関連記事

003 ロシアへ、(見えない)ウェーブとともに

プラープダー・ユン

小説家・アーティスト

海外からイベントに参加しないかという招待(だいたい、映画か文学に関係のあるものが多い)が来て、すぐに引き受けたいと意欲を感じる場合、たいていその熱意は、イベントの条件ではなく、自分のなかにある旅人としての、もっといえばおそらく放浪民(ノマド)としての精神によるものだということは認めざるをえない。エジプト、キューバ、モロッコ、モンゴルといった「エキゾチックな」場所から、その国のどこかで行われるフェスティバルのたぐいに参加する気はないかとたずねるメールがこないかと、いつもひそかに願っている。私の知り合いには、それぞれの分野において「影響力がある」とみなされないイベント、一流のなかの一流ではないイベント、キャリアの向上に何の利益も及ぼさないイベントをあっさり退ける人もいる。その理屈も完璧に理解できる。けれど私の場合、文筆に携わっているからか、どこであろうと新たな場所というものは、新たな人々との出会いや経験(いうまでもなく、新たな本屋!)を意味するもので、何らかの形で自分に恩恵をもたらしてくれるものなのだ。

タイの映画監督ペンエーグ・ラッタナルアーンの作品「地球で最後のふたり(2003年)」のために、初めての脚本を書いたことをきっかけに、私はアジア映画の熱烈なファンたちの間で、ある程度認知されるようになったが、このおかげで国際映画のコミュニティと関わりをもつようになった。私のところに海外から届くようになった映画祭への招待状の大半は、この作品に起因するものである。しかし実は、ペンエーグのためにはもうひとつ脚本を書いている。知名度では「地球で最後のふたり」には劣るが、「インビジブル・ウェーブ」という作品だ。これまで私が執筆した作品のなかでは、「インビジブル・ウェーブ」は、もっとも冒険的な作品のひとつといえる(文字通り「インビジブル(見えない)」存在のまま終わったいくつかの映画の脚本をのぞけば、ということだが)。第一稿は、ペンエーグとシネマトグラファーであるクリストファー・ドイルと密に相談しながら、数ヶ月かけて書いた。クルーズ船に乗るというのはどんなものかと、タイ南部で短期間のクルーズ船体験もした(物語の一部はクルーズ船の上で起きるのだ)。われわれは、ロケハンのために、プーケットへの旅にも出た。脚本を仕上げるために香港に1ヶ月滞在するという経験もした(物語の舞台は香港とプーケットだった)。いろんな理由があって、この作品は、制作されないまま終わる寸前までいった。けれども2年間にわたって交渉が行われ、何度か脚本を修正した末、最終的に映画は完成し、2006年のバンコク映画祭でのプレミア上映にこぎつけた。この映画の関係者ひとりひとりにとって、とても長い旅の終点のように感じられるできごとだった。

正直なところ、「インビジブル・ウェーブ」のおかげで映画祭に招かれることがあるとは予想していなかった。「地球の最後のふたり」に比べたら、一般的な反応はずっと冷たかった。もっといえば、どうやら映画業界に自分の居場所はないということに気がついた頃には、映画祭に対して感じる魅力はほとんどゼロといえるほどまで下がっていた。するとある日、メールが一通きた。ひそかに願っていた類のメールだ。ウラジオストクの映画祭で、「インビジブル・ウェーブ」の上映後の質疑応答セッションに参加する気があるかどうかという内容だった。信じられなかった。返事をする前に、スーツケースに荷物を詰め込み始めた。

その時点では、ウラジオストクについてはほとんど何も知らなかった。だからウラジオストクが、太平洋に面したロシアの港町で、中国や北朝鮮に近いとわかったときは、さらに興奮した。ロシアには行ったことはなかったし、「ロシア」という言葉は、まったく相互関係のないいくつかの理由で、常に私の人生に存在していた。私のファースト・ネームは、まったくタイらしい響きだけれど(その言葉自体には意味はない)、ロシアのプラウダという新聞の名前(「真実」を意味する)からインスピレーションを受けていた。ティーン時代には、エル・リシツキー、アレクサンダー・ロドチェンコといったロシアのアバンギャルド・アーティストたちのグラフィック作品と出会って深い感銘を受けたが、これがきっかけで、大学でグラフィック・デザインを勉強しようと決めたのだった。美術を勉強するために最終的に転部したあとも、絵画や彫刻の世界における「ヒーロー」のひとりは、ロシアのシュプレマティストであるカジミール・マレーヴィチだった。文学では、2人の有名な作家がそれぞれ違う意味で私の作風に影響を及ぼし続けていたが、それもロシア人だった。リオ・トルストイとウラジミール・ナボコフだ。そしてもちろん、ロシア映画の存在もあった。シガ・ヴェルトフやアンドレイ・タルコフスキーのような映画のパイオニアが見せてくれたビジュアルの革新的な手法や叙情性が、カメラで詩を書くことが可能なのだと教えてくれた。

それなのにロシアという場所は、いつもとても遠い場所のように感じられた。ロシアに行く理由などないように思えた。ウラジオストクからの招待で理由ができた。「インビジブル・ウェーブ」のおかげで。

けれど、振り返ってみれば、ウラジオストクで時間を過ごすということは、実際に「ロシアにいる」というより、「ロシアに近づく」ということに近い体験だった。到着したときはまだ夏で、気候はアジアからの旅人にとって、馴染みのあるものだった。太陽が照りつけ、暑くて、湿気でじっとりしていた。1週間ほど滞在したが、タイの気候とまったく同じように、突然、暴風雨に襲われたことも何度かあった。地元の人々は、ブロンドの髪に青い目をしていて、なんとか「ロシア的」に見えたけれど、それ以外のものは、すべて極東を思わせた。そうはいっても、自分のなかにいる旅人の精神はすっかり満たされていた。

The cinema complex OCEAN where the festival took place

映画祭自体は、ウラジオストクの住民にとっては大きなイベントだったらしく、上映会にやってきた人々は熱意にあふれていた。映画祭のスタッフとして働く人の多くは学生のボランティアで、世界中からやってきた映画の作り手や俳優たちと会えることを喜んでいた。私が話すチャンスに恵まれた相手は、現代の国際映画について、驚くほどよく知っていた。彼らは私よりずっと知識があったし、映画作りよりもビジネスの話ばかりになりがちな名の知れた大規模映画祭に比べたら、とても新鮮だった。

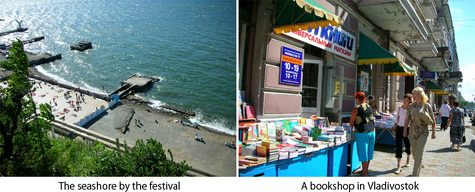

自由時間があるときは、映画祭から抜けだして、街を探索した(映画祭は海岸の近くに位置するウラジオストク最大の映画施設で行われていた)。思ったとおり、街には社会主義スタイルの、記念碑や壁画があって、私はこれを堪能した。欲しいと思うロシアのおみやげはすべて手に入れることができた。(そしてもちろん、善良な観光客として、いくつかマトリヨーシカ人形も購入して持ち帰った)。

自由時間があるときは、映画祭から抜けだして、街を探索した(映画祭は海岸の近くに位置するウラジオストク最大の映画施設で行われていた)。思ったとおり、街には社会主義スタイルの、記念碑や壁画があって、私はこれを堪能した。欲しいと思うロシアのおみやげはすべて手に入れることができた。(そしてもちろん、善良な観光客として、いくつかマトリヨーシカ人形も購入して持ち帰った)。

ウラジオストク滞在の終盤に予定されていた「インビジブル・ウェーブ」の上映会の前に、映画の主催者が、地元で成功したビジネスマンの妻だという女性を紹介してくれた。はじめは、なぜ彼女が私と会うのにうれしそうにしているのかよくわからなかった。彼女は興奮気味で「『インビジブル・ウェーブ』の脚本を書かれた方ですよね?」と聞いてきたた。そうだと答えると、「脚本のためのリサーチで、タイ南部でクルーズ船に乗られましたよね?」という。イエスと答えた。実のところ、私が乗ったクルーズ船は、実際に映画でも使われたのだ。その女性は「主人があの船を購入して、レストランにしたのです。」という。私は唖然とした。

ウラジオストク滞在の終盤に予定されていた「インビジブル・ウェーブ」の上映会の前に、映画の主催者が、地元で成功したビジネスマンの妻だという女性を紹介してくれた。はじめは、なぜ彼女が私と会うのにうれしそうにしているのかよくわからなかった。彼女は興奮気味で「『インビジブル・ウェーブ』の脚本を書かれた方ですよね?」と聞いてきたた。そうだと答えると、「脚本のためのリサーチで、タイ南部でクルーズ船に乗られましたよね?」という。イエスと答えた。実のところ、私が乗ったクルーズ船は、実際に映画でも使われたのだ。その女性は「主人があの船を購入して、レストランにしたのです。」という。私は唖然とした。

どうやら、「インビジブル・ウェーブ」のことをまったく知らずに、ウラジオストクの起業家の夫婦が、タイでクルーズ船をみて、購入することに決めたということだった。映画のことは、おそらく前の持ち主からあとになって聞かされ、自分の街で映画が上映されると知って、大型のスクリーン上で自分たちの船を見たかったのだという。少なくとも私にとって、一番信じられなかったのは、その船がもはやタイにはなく、ウラジオストクにあるということだった。船は、私が滞在していた場所からそれほど遠くない、海辺に停泊しているのだった。

船を訪ねることはにはならなかったが、この話はかなりシュールで、ウラジオストクへの旅をより「エキゾチック」なものにしてくれた。2年以上前に映画のリサーチのためにタイで乗った船が、映画そのものに登場したあと、さらにその映画が上映されるということで招待されるまでは聞いたこともなかった街まで移動していたというのだ。これぞ「インビジブル・ウェーブ」というものだった。

003 To Russia with (Invisible) Waves

I have to admit, when I feel an immediate eagerness to accept an invitation from abroad to participate in an event (usually related to film or literature), that enthusiasm is often triggered not by the premise of the event itself but more by the traveler's--perhaps even nomadic--spirit in me. I'm always secretly hoping to get email from "exotic" places like Egypt, Cuba, Morocco, Mongolia, etc., asking whether I would like to attend some kind of festival in their territories. I know people who are quick to brush off events that aren't "influential," not the creme de la creme in their fields, places that don't "do" anything to advance their career, and I understand the logic perfectly, but perhaps because I'm a writer, new places, wherever they may be, mean new people and new experiences (not to mention new bookshops!), and always benefit me in some ways.

My first screenplay for Thai director Pen-ek Ratanaruang, Last Life in the Universe (2003), brought me some recognition among Asian film enthusiasts and it was really my one ticket to the international film community. Most of the invitations from film festivals I've received from abroad so far have been because of that work. But I also wrote another screenplay for Pen-ek, the lesser known Invisible Waves, and as far as writing experiences go, I'd have to say that writing Invisible Waves was probably one of my most adventurous (not counting the experiences I had writing a couple of other movie screenplays that turned out to be truly invisible). I worked on the first draft of it closely with Pen-ek and the cinematographer, Christopher Doyle, for several months. I went on a short cruise in the south of Thailand to find out what it was like to be on a cruise ship (part of the story takes place on a cruise). We went on a location scouting trip together in Phuket. I went to stay in Hong Kong for a month to finish it (the story takes place in Hong Kong and Phuket). For many reasons, the film was almost never made, but, after almost two years of negotiations and several script revisions, it was eventually completed and premiered at the Bangkok Film Festival in 2006. For everyone involved, it felt like the end of a very long journey.

To be honest, I didn't expect to be invited to any film festival because of "Invisible Waves". The general reception of it was much colder than the reception of "Last Life". Furthermore, by that time I had already gathered I didn't quite belong in the film industry, and the level of my attraction to film festivals had dropped almost to zero. Then one day I received that email, the email I was always secretly hoping for; the sender asked whether I would attend the international film festival in Vladivostok for a Q & A session following the screening of "Invisible Waves". I couldn't believe it. I probably started to pack my suitcase even before I replied.

I knew next to nothing of Vladivostok at the time. So when I learned that it was a Russian port city on the Pacific Ocean, near China and North Korea, my excitement escalated. I'd never been to Russia before, but the word "Russia" was always in my life for a couple of unrelated reasons. My given name, though perfectly Thai sounding (but meaningless in itself), was inspired by the Russian newspaper, PRAVDA, which means "truth." In my teens, I discovered the graphic works of Russian avant garde artists such as El Lissitzky and Alexander Rodchenko, which impressed me so profoundly that I decided to major in graphic design in college. When I eventually transferred to study fine arts, one of my "heroes" in painting and sculpture was the Russian Suprematist, Kazimir Malevich. In literature, the two big names that continue to influence my writing, in different ways, are Russian: Leo Tolstoy and Vladimir Nabokov. Then, of course, there's the Russian cinema. The visual innovations and lyricisms executed by cinematic pioneers Dziga Vertov and Andrei Tarkovsky taught me that it was possible to write poetry with the movie camera.

Yet Russia itself always seemed to me a very distant place. Why would I ever go there? Now with the invitation from Vladivostok I had a reason, thanks to "Invisible Waves".

However, with hindsight, being in Vladivostok was more like getting closer to Russia than being really in Russia. It was still summertime when I arrived, so the weather was very familiar to an Asian visitor: sunny, hot and humid. I was there for about a week, and occasionally the city would suddenly get hit by a heavy rain storm, just like in Thailand. Most of the locals looked "Russian" enough, with their blonde hair and blue eyes, yet everything else felt very Far East. Nonetheless, the traveler in me enjoyed it all.

The festival itself was a big event for the residents of Vladivostok, who flocked to the film screenings with great enthusiasm. Many of the people working for the festival were student volunteers, who were more than excited to meet filmmakers and actors from around the world. The ones I had the chance to converse with were surprisingly knowledgable about contemporary world cinema; they certainly knew more about it than me, and that was something rather refreshing in comparison to big, well-known film festivals, where every conversation would be more about business than the art of filmmaking.

When I had free time I would sneak out of the festival (which took place mostly at the city's biggest movie complex near the seashore) to explore the town. There were, not surprisingly, many monuments and murals done in the Socialist style, which I appreciated. I was able to buy all the Russian souvenirs I could ever want. (Yes, of course, like any good tourist, I bought a couple of matryoshka dolls to take home with me.)

Before the screening of "Invisible Waves", which was towards the end of my stay in Vladivostok, I was introduced by the festival organizers to a woman who, they said, was the wife of a successful local businessman. At first I didn't understand why she seemed so happy to meet me. "You're the writer of 'Invisible Waves', right?" She asked excitedly. I said that I was. "You went on a cruise ship in the south of Thailand to research for the script, didn't you?" I said yes. In fact, the very ship I went on was also used in the movie. The woman then told me, "My husband bought that ship. We turned it into a restaurant." I was completely stunned.

Apparently, without knowing anything about "Invisible Waves", the Vladivostok entrepreneur couple saw the ship in Thailand and decided to buy it. They only learned about the movie later, probably from the previous owner, and wanted to see their boat on the big screen when they were informed that it was being shown in the festival in their own city. The most unbelievable part of the story, for me at least, was that the ship was now in Vladivostok, not in Thailand! It was docked in the sea, not too far from where I was staying.

Even though I didn't pay a visit to the ship, the whole notion was quite surreal, and it made my trip to Vladivostok feel even more "exotic." The ship I went on in Thailand more than two years earlier to research for a movie ended up in the movie itself, then traveled to a Russian city I'd never heard of, until I was invited to it because that same movie was being screened in its film festival. Invisible waves indeed!

プラープダー・ユン

プラープダー・ユン

1973年生まれ、バンコクに拠点を置くタイの小説家・アーティスト。

多数の小説、短編小説やエッセイのコレクションを出版し、「ライ麦畑でつかまえて」「時計じかけのオレンジ」のような現代英語の古典文学もタイ語に翻訳。2002年に、彼の短編小説のコレクション「存在のあり得た可能性(英題:Probability)」で、タイで最も権威ある東南アジア文学賞を受賞。 他、プラープダーは定期的に日本で雑誌に執筆したり、アートのエキシビションを開催。また、映画「地球で最後のふたり」「インビジブル・ウェーブ」(主演:浅野忠信)の脚本や、現代アーティスト名和晃平の様々なアートプロジェクトにも協力。最新の小説は「パンダ」

Prabda Yoon

Born in 1973, a Thai writer and publisher based in Bangkok. He has published numerous novels, short story collections, and essay collections. In addition, he has also translated modern English-language classic literature such as The Catcher in the Rye and A Clockwork Orange into Thai. In 2002, his short story collection, Kwam Na Ja Pen (English: Probability), won the SEA Write Award.

Apart from working in Thailand, Prabda has regularly written for Japanese magazines and exhibited artworks in Japan. He has written 2 screenplays for films starring Tadanobu Asano and he is presently collaborating on various art projects with Japanese contemporary artist Kohei Nawa. His literary works have been translated into Japanese, of which the most recent is the novel Panda.