ウクライナ人日本語通訳者 ジガルコ・ヴィタリーさんに聞く

「いま、ウクライナで日本語を使って仕事をするということ」

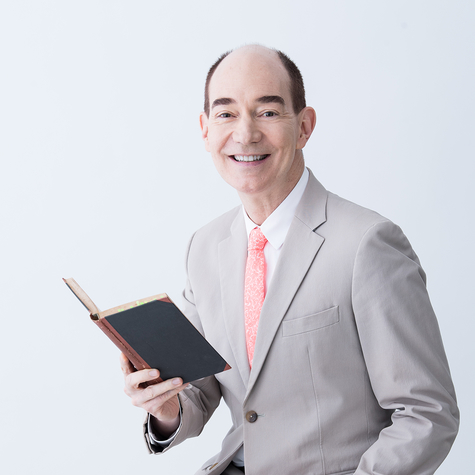

*インタビュアー:日本文学研究者 ロバート キャンベルさん

2025.5.01

【特集082】

画像:2022年5月撮影 日本のTVクルーとリヴィウを取材

ウクライナの首都キーウ在住のジガルコ・ヴィタリーさんは、キーウ国立言語大学で日本語を学び、以来、ウクライナ国内で日本のメディアや日系企業、公的機関などの取材コーディネートや日本語通訳などを幅広く手掛けて、ウクライナと日本の架け橋となるべく活動してきました。しかし、2020年の新型コロナウイルス感染症でプロジェクトが次々と中止になったことを受け、キーウにあった自身の経営する会社をコロナの制限に伴って在宅勤務に移しました。さらに、2022年2月のロシアによる軍事侵攻以降は、スタッフをはじめ多くの同僚が国外避難を余儀なくされ、自身もウクライナの西部に避難。その後、マカリウを経て、現在はキーウにてリモート環境でスタッフをまとめながら仕事を続けています。

今回、ウクライナからリモートで取材に応じてくれたジガルコ・ヴィタリーさん。インタビュアーは、日本文学研究者であり、ウクライナ詩人、オスタップ・スリヴィンスキー氏の 『戦争語彙集』の日本語版の訳著者であり、実際に現地を訪れたことのあるロバート キャンベルさんです。ご自身も長年にわたって日本語を使って仕事をしてきた立場からさまざまな角度でお話を聞きます。

※インタビューは2024年11月、リモートにて行われました。

リモートワークでつなぐ日本語話者の仕事のいま

ロバート キャンベルさん(以下、キャンベル):戦時下という特殊な状況で、すべてをリモートで進めるのは大変なことだとお察しします。私自身の話になりますが、2023年に2週間ほどウクライナに滞在し、国立大学の学生たちと対面でのワークショップを行いました。一堂に会することが制約される状況下、複雑な気持ちがある一方で、実際に面と向かって対話することができて大変感動しました。現地では依然として1カ所に集まることが難しい状況かと思いますが、ヴィタリーさんは現在、どのようにして日本語を使った仕事をされているのでしょうか?

ジガルコ・ヴィタリーさん(以下、ヴィタリー):国外にいる同僚とは現在もリモートで仕事をしていますが、私自身はキーウで家族と生活しながら、ウクライナ国内で通訳や取材サポートの仕事を続けています。たとえば、日本のメディアが現地取材を行う際には、通訳をはじめ戦地での現地報告、取材先の宿泊先確保やより安全なルート調整に至るまでトータルでコーディネートする仕事を手掛けています。また、日本の政府機関やJICA(Japan International Cooperation Agency)、JICS(Japan International Cooperation System)といった国際協力団体のプロジェクトでは、地雷除去機などの日本からの支援物資に関する調達や調整役、日本とウクライナのパイプ役を担っています。

ロシアによる侵攻がもたらした仕事の変化と「日本語で事実を発信する」という使命感

「YUKARI」という会社を経営するヴィタリーさんは、日本人を対象としたビジネス通訳や観光ガイドなどを中心にさまざまな業務を手がけていました。しかし戦争の勃発とともにその日常は一変してしまいます。

キャンベル:ロシアによる侵攻が始まってからもう少しで3年が経とうとしていますが、それ以前と以降で、特に仕事面での変化についてご自身ではどう感じていらっしゃいますか?

ヴィタリー:ロシアによる侵攻以前は比較的平和な状況で、2014年のクリミア併合の時も正直に言いますとあまり深刻に捉えていませんでした。社長として多くのプロジェクトを抱えていた私は、いかにビジネスを軌道に乗せるかということに意識を向けていたんですね。でも2022年2月24日に、私たちを取り巻くすべてが変わりました。

その日のことはよく覚えています。キーウから西へ40キロほど離れた町、マカリウは攻撃のあったブチャに近く、突然爆撃音が響いたんです。当日は日本のTV局のジャーナリストと一緒に取材をする予定でしたが、皆さんにはすぐに避難を促しました。しばらくするとロシアの装甲車が目の前に現れて、マカリウの近くは前線となってしまいました。子どもたちが通っていた幼稚園も破壊され、急遽家族とともにウクライナの西部にあるウジュホロッド市への引っ越しを余儀なくされたのです。しかし私自身は、その後も前線の戦況を日本のメディアへ日本語で伝え続けました。

画像:2022年2月27日放送『真相報道バンキシャ!』(日本テレビ)より

キャンベル:非常事態の中、ご自身が家族の安全を守るためにはウクライナ語だけで足りるわけですよね。取材した誰かの言葉を通訳するという普段のお仕事ではなく、これからどうなるかわからない状況下で、刻一刻と変わるウクライナの状況をとらえて理解して、ヴィタリーさんご自身が目の前で体験していることを「撮って出し」の日本語で発信し続ける......、私が想像するに、日本語が母国語ではない人にとって、それはとても難しいことだと思うんです。30分でも準備をする時間があれば、状況を整理して日本語の原稿をつくることができるかもしれませんが、そうではない。こうした危機的な状況の最中に、日本語を使って重要なことをリアルタイムで伝える、その時の心境についてお聞かせいただけますでしょうか。

ヴィタリー:もちろん戦争が始まった時は、いろいろな不安や大きなストレスがありました。そんな中でも日本のメディアからオファーがありましたので、「日本の人々に、ウクライナの事実を日本語で伝えることこそが今の仕事であり、私のミッションである」という思いが私を突き動かしたんです。攻撃音が聞こえる中、3月1日にマカリウへの攻撃による停電で電波がなくなり、連絡手段が途絶えるまで、毎日ウクライナの状況を発信し続けました。ビジネスパートナーとの関係性が大きく深まったと感じる出来事がありました。日本のTV局の方が私に連絡をくれて「ヴィタリーやご家族のために、私たちに何ができますか?」とメッセージをくれたり、以前から親交のあった日本人シャンソン歌手のクミコが祈りのこもったライブ動画を届けてくれたりしたのです。深刻な状況に置かれていた時、日本の人々に助けてもらった経験は、私の気持ちに大きな変化をもたらしました。ロシアによる侵攻前は単なるビジネスの関係でしたが、日本人や日本文化に対する私の愛情と尊敬する気持ちはとても高まりました。「もっと日本人と仕事をしたい」「日本語は私の使命」という思いがより強くなったんですね。

画像:2022年3月29日放送『国際報道2022』(NHK)より

戦争により日本語話者が不足し人材教育にも大きな課題が

戦争という特殊な状況はヴィタリーさんの仕事への思いをかき立てる一方で、いまだに解決へ至ることのない大きな課題ももたらしました。ヴィタリーさんの会社のスタッフをはじめ、日本語で通訳できる人材のほとんどは国外へ避難してしまい、ウクライナ国内の日本語話者が圧倒的に不足しているといいます。

キャンベル:戦争前は分業していた仕事を、今はウクライナにいるヴィタリーさんがほぼ一人でまわしていらっしゃるのですよね。日本語を自在に話せ、読み書きできる人材が周囲からいなくなっているこの状況は、ヴィタリーさんの仕事にどんな影響があったのでしょうか。会社は何名くらいで運営していて、現在はどのように仕事をしていらっしゃるのでしょうか?

ヴィタリー:通訳者は私を含め5人、それに会計係、運転手、カメラマンなどを加えると総勢10人くらいで会社を運営していましたが、戦争でほとんどのスタッフがスペインやドイツをはじめとした国外へ避難しました。現在、国内で日本語の通訳ができる人材は私ともう一人だけです。仕事を引き受けられる人材が不足しているため、大規模なプロジェクトでは調整が間に合わない場合もあります。たとえば、日本政府高官の訪問時には高レベルな通訳が必要ですが、1人なら対応できても2人同時に来るとなれば、同レベルの通訳をもう一人見つけることは不可能でしょう。実際、政府機関のプロジェクトのオファーがあった際に、人手が足りず、断念せざるを得なかったこともありました。

キャンベル:それはとても切実なことでありながら、なかなか日本のメディアでは報道されないことですよね。ヴィタリーさんのように日本語で自在にコミュニケーションできる日本語話者が不足している状況はものすごく大変なことだと感じます。一方で、私が2023年にウクライナへ行って驚いたのは、ウクライナの国立大学では日本語をずっと教え続けていましたし、戦争下にもかかわらず定員割れすることなく学部生は熱心に日本語を学んでいて、その姿に感動しました。ただし、現地で教える日本語話者やネイティブの日本人は一人また一人と減っている状況の中、日本語を教えるために新たにウクライナへ渡る日本人教師も皆無でしょうから、日本語話者の減少はもとより、教師を育成するネイティブの日本人教師が不足していることはとても気がかりです。

ヴィタリー:日本語を話せる人材を育てることは、今とても重要な課題です。ビジネスで一番困っているのもまさにそこで、仕事のオファーがあった際に、通訳の質に対して責任を負えるかどうかということ。戦争前はさまざまなプロジェクトにスタッフを参加させて、知識としての言語だけでなく実際の経験をたくさん積ませることで、いろいろな場面で通訳する力を身につけることができました。今は新しい人材を採用すると、ゼロから育てる必要がありますし、攻撃の危険性などリスクもあります。私は経営者として、通訳の質だけでなく安全性という責任も追わなくてはいけません。

キャンベル:確かに言語というものは、ただ単語や構文を理解して立板に水のように話すことだけでなく、さまざまな知識や経験が伴わなければ、ビジネス相手の期待に応える高度な通訳はできないわけですよね。これは日本語を使って仕事をする上ではとても大事なことで、教室では教えられないことだと思います。和平が訪れるまで時間がかかると見られる現在の状況下で、ヴィタリーさんは日本語を話せる人材を育てるために何かアイデアをお持ちですか?

ヴィタリー:まず一番大事なのは、スタッフやビジネスパートナーの安全ですね。その上で状況が落ち着いてきたら、私にはさまざまな構想があります。たとえば、日本語を学ぶ人がたくさんいるウクライナの言語大学で、日本語で通訳・取材・発信することについて講義をしたり、教材をつくったりして、人材教育の未来を支えたいですね。これまでの経験を活かして、次の若い世代へ私の知識と経験を伝えていきたいと考えています。

キャンベル:それは素晴らしいアイデアです。ヴィタリーさんのお考えでは、人材育成の課題について、どのように解決できると思いますか?

ヴィタリー:長期的な目線で考えることが必要だと思います。たとえば1年以上の安定した仕事があれば、新しいスタッフを育成し、経験を積ませることができます。また、大学と連携してインターンシップを導入し、私たちの仕事を通して学生に実践的な経験を提供したいとも考えています。

画像:2022年8月撮影 日本のTVクルーとブチャを取材

「これこそ私の道」「日本が好き」心の底から湧き上がる日本への熱意が仕事へつながる

戦時下という非常事態にあっても、国内にとどまり続けながら使命感を持って仕事に向き合うヴィタリーさん。彼にとって、日本語は仕事のための単なるツールを超えた、強い熱意を抱かせるものとなっているようです。その背景にあるものは何なのでしょうか?

キャンベル:「日本語は私の使命」だと、ズバリ断言されましたが、日本語をご自身の仕事とするまでの経緯を教えてください。

ヴィタリー:最初の夢は「日本語を勉強すること」でした。その夢が実現した後、次は「日本の会社で仕事をすること」が目標となり、ウクライナの現地日本法人で働く経験をして、この目標も実現しました。そして、キーウに大きな下水処理場を再建する政府機関のプロジェクトにも通訳兼コーディネーターとして参加しました。自分の会社をつくったきっかけは、当時日本のジャーナリストやビジネスマン、観光客がウクライナへ来ても、日本語通訳などのサービスを提供できるプロフェッショナルがいなかったことが大きいですね。それまでの経験でビジネスとして成立させることができるのもわかりましたので、私が「日本とウクライナの架け橋」の役割を担って、大好きな日本語で日本人と仕事をする会社を立ち上げたのです。

キャンベル:とても日本への情熱を感じるお話ですね。そんなにも日本に惹きつけられる理由は何でしょうか?

ヴィタリー:シンプルに答えますと「日本が好き」という感情が心の底から湧いてくるんです。子どもの頃から、アニメやマンガ、忍者、侍といった日本の文化がとても好きだったんですね。高校卒業後は経済大学へ入学したのですが、そこで日本語を勉強しているウクライナの方から日本語を学ぶようになって、「これこそ私の道だ! 日本語をすごく勉強したい!」という熱意がこみ上げてきたんです。それから一生懸命日本語を勉強して、経済大学3年生の時には言語大学にも入学し、2つの大学での学びを両立することとなりました。

キャンベル:すごい熱量ですね。そこまで大きなエネルギーが続く原動力は何なのでしょうか。ヴィタリーさんの心が燃え立つフックとなるような、日本語の魅力についてもう少し掘り下げてお聞かせいただけますか。どのようなところに惹かれたのでしょう?

ヴィタリー:言語大学で学ぶ喜びは、経済大学では得られないものでした。経済大学では将来の進路も約束されていますし、何の問題もありませんでしたが、日本語を学んだときに感じた「心の幸福感」はなかったんです。私自身の心から「これがあなたの道ですよ」とメッセージをもらったような感覚でした。

キャンベル:それは日本語を通して見えた世界であったり、人の声であったり、言葉の順序だったり、何か日本語独自のエッセンスがヴィタリーさんにそう感じさせたのでしょうか?

ヴィタリー:日本語を最初に勉強し始めた時、ひらがなやカタカナを学んで、その美しさに魅了されました。たとえやる気がない時でも、ひらがなを書くとどんどんエネルギーが湧いてくるんですね。漢字も同じでしたし、日本の歌を聴いたり映画を見たりした時も同様でした。つまり日本語の中に私のエネルギー高める何かがあったのだと思います。

キャンベル:私にもわかる気がします。つまり理屈ではないものがモチベーションとなって、ヴィタリーさんを日本語へ向かわせたのですね。私の場合は、日本人男性の声によくみられる独特な「倍音」に強烈な魅力を感じました。私もヴィタリーさんも、まさに五感に響く何かに感動したといったところでしょうか。

画像:2022年2月17日撮影 日本のTVクルーと取材中のワンシーン

日本語で仕事をする上で大事にしている「信頼」そして、「YUKARI」という社名に込めた思い

キャンベル:ヴィタリーさんが仕事をする上で大事にしていることについてお聞かせいただけますか?

ヴィタリー:私が大事にしているのは「スタッフは家族」ということです。もちろん仕事そのものも大事ですが、スタッフが幸せでなければうまく仕事ができません。ですから、スタッフがいつも仕事をしやすい環境をつくりたいですし、困ったことがあればすぐに私に連絡するように話しています。私たちの会社のスローガンは「信頼第一」。スタッフとは家族として、そしてビジネスパートナーとも同じレベルの強い信頼関係を築いていきたいです。

キャンベル:人と人の信頼というキーワードは日本的であるようにも感じます。「信頼」を大事にすることが将来的に新たな仕事や関係性につながっていくと、スタッフの幸福度にも寄与しそうですね。「YUKARI」という社名にはどんな意味が込められているのですか?

ヴィタリー:社名の「YUKARI」には、「縁、つながり」という意味があります。会社名になる言葉を選ぶ時、意味、漢字、心で感じる音、すべてが私の気持ちに似ていると感じました。「日本とウクライナの架け橋になる」という私の使命にもぴったりだと思ったんです。

画像:2022年9月撮影 ハルキウ市にて。日本のテレビ局の仕事で通訳

ウクライナと日本の間にさらなる信頼関係を築くことが今後のビジョン

キャンベル:いずれ和平が訪れ、自由に行き来ができるようになってくる日を祈りたいと思います。ヴィタリーさんの今後のビジョンについてお聞かせください。

ヴィタリー:まずは、ウクライナと日本の間でビジネスや文化交流を強化して信頼関係を築きたいですね。そしてこれは今後の夢ですが、もっとウクライナと日本の間でビジネスや文化交流の機会が増えるといいですよね。それまでに私のできることとして、質の高いサービスを提供して、日本とウクライナ間の信頼関係に寄与できるように力を注いでいきたいと思っています。

キャンベル:最後に、日本の読者へのメッセージをお願いします。

ヴィタリー:日本の皆さん、ウクライナへのご支援に心から感謝しています。ウクライナから遠く離れた国でありながら、日本の皆さんが私たちを忘れないでいてくれて、たくさんの支援をしてくれることで、私たちは孤立しないでいられます。日本の文化や言語は、私にとって宝物です。ぜひ日本文化を守りながら、日本語という美しい言語や日本の素晴らしさを世界中に伝えてください。このたびは、このような機会をいただき本当にありがとうございました。

キャンベル:ヴィタリーさん、ありがとうございます。日本語を通して世界とつながっていく、人々を支えていくということを身近に感じることができて私も感謝しています。本日はありがとうございました。

プロフィール

ジガルコ・ヴィタリーさん(Zhygalko Vitalii) https://yukari-ua.com/

ウクライナ キーウ在住・日本語通訳。YUKARI, LLCの共同創設者兼ディレクター。ウクライナ マカリウ生まれ。2010年キーウ国立言語大学卒業。日本の商社キーウ支社勤務を経て、2010年より日本のテレビや新聞、ラジオなどのメディア取材の通訳、コーディネーターとして活動を開始。2011年には、ウクライナ国立歴史博物館の展覧会の通訳、2013年にはJICA事業の「ボルトニッチ浄水場」再建プロジェクトの通訳を務める。2017年に、YUKARI, LLCを設立。日本のメディア・日系企業・公的機関などの日本語通訳をはじめウクライナでの取材コーディネートなど幅広く手掛けている。

ロバート キャンベル さん(Robert Campbell) https://robertcampbell.jp/

日本文学研究者。早稲田大学特命教授。せんだいメディアテーク館長。早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)顧問。東京大学名誉教授。国文学研究資料館前館長。ニューヨーク市生まれ。カリフォルニア大学バークレー校卒業。ハーバード大学大学院東アジア言語文化学科博士課程修了、文学博士。1985年に九州大学文学部研究生として来日。同学部専任講師、国立・国文学研究資料館助教授を経て、2000年に東京大学大学院総合文化研究科助教授に就任、2007年から同研究科教授。2017年に国文学研究資料館館長就任。2021年より現職。テレビでMCやニュース・コメンテーター等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書評、ラジオ番組企画・出演など、さまざまなメディアで活躍中。近世・近代日本文学が専門で、とくに19世紀(江戸後期~明治前半)の漢文学と、それに繋がる文芸ジャンル、芸術、メディア、思想などに関心を寄せている。近著に『戦争語彙集』(岩波書店)ほか著書多数。