越境するアフリカ映画 ――新たな連携をめざして(vol.2)

アフリカ映画との出会い 佐藤忠男氏(映画評論家)インタビュー

2019.12.20

聞き手:石坂健治氏

(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター、日本映画大学教授)

──1984年開催の「国際交流基金アフリカ映画祭」は、アフリカ映画を特集した映画祭としては、日本では初めてのものです。佐藤さんが委員長を務められていますね。

1982年に開催した「南アジア映画祭」(正式名称「国際交流基金映画祭:南アジアの名作をもとめて」)が、当初の予想をはるかに上回る成功を収めたんですよね。それで、続けてなにかやるべきだという話が自然に国際交流基金のほうから出ました。日本でいちばん上映されていない映画は何だろうと考えたときに、アフリカという名前がすぐに上がった。でも、いったいどれだけの映画が見つかるものなのか、当時は誰も自信は持ってませんでしたね。

──上映作品の選定にも携わっておられます。

ふた班に分かれ、元『キネマ旬報』編集長の白井佳夫君がサハラ砂漠の北の「北アフリカ」を、私がその南の「ブラック・アフリカ」を担当しました。国際交流基金のパリ事務所(現パリ日本文化会館)が下調べをしてくれていて、アフリカの現地よりもまず最初にパリに乗り込んだ。これはという話題作や問題作は、旧宗主国のパリやベルリンで上映されているんですね。フランス外務省にはアフリカ映画のライブラリーが揃っていて、めぼしい作品を試写してもらいました。ちょうどそのころ、セネガルのセンベーヌ・ウスマンの『チェド』(1976年)がパリの映画館でかかっていて、それを見て、こんなにレベルが高いとは、とびっくりしました。即決だったのですが、岩波ホールが買い付けていると後に聞き及んで、アフリカ映画祭での上映は見送りました。

旧宗主国の政府機関を通して、ある程度の数の映画は見られたわけですが、やっぱり現地に行くことが大事だ、ということで、西アフリカの4か国、セネガル、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリアを回りました。私が会うことのできたアフリカの映画人というのは、洗練された人たちで、紳士的かつビジネスライク。パリなどで映画を学び、修行も積んで、映画祭上映や文化交流ということも知っている。センベーヌに初めて会ったときのことは印象的で、最初から金の話でしたね。アフリカ映画を東京で上映するというのならば、ちゃんとした金を払ってほしい、と。こちらが文化交流を強調しても、日本はアフリカに経済侵略して儲けてるんだから、と。先進国で上映してもらうだけで喜んでいてはいけなくて、それではアフリカは損するばかりじゃないか、という考えでした。そういう交渉ごとができるアフリカの映画人は自分くらい、という自負も見えました。豪放磊落でありながら、物の分かった男だな、と思いましたね。

──アフリカ映画祭では10作品が上映され、ゲストも来日し、シンポジウムも開かれています。東京・新橋ヤクルトホールを皮切りに、翌年にかけて全国25か所ほどに巡回上映していますね。

水準の高い映画を集められたと思いますが、我々はどういうふうに彼らを位置づけていいものか見当もつかなかったところはあって、まったくの手探りでしたね。新鮮な体験でした。南アジア映画祭のときほどではありませんでしたが、映画祭としてもずいぶん好評をもって迎えられました。

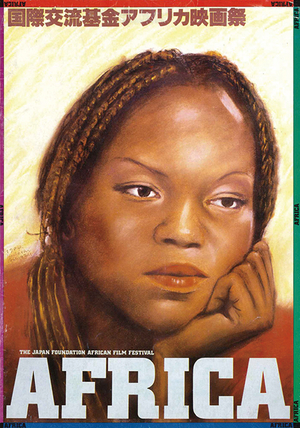

「国際交流基金アフリカ映画祭」のカタログ(表紙デザイン:粟津潔)

──ひとえに「アフリカ映画」といっても多様なわけで、地域によってだいぶ傾向が異なりますし、国名で映画を区分けすることも一概にしにくいですよね。

センベーヌに訊いたら、セネガルという国の名前は挙げずに、自分の映画はウォロフ語の映画なんだ、と言っていました。それが自分たちのアイデンティティーであって、地元の言葉、俺のお袋がわかる言葉でつくっている映画なんだと。

──まさに「マザータング」。

センベーヌはフランス語で小説を書いて認められたわけですが、そうした本は自分の母親には読めない。本当に伝えたい人には無縁な代物になってしまう。だから彼はウォロフ語を選んで映画をつくる。そういえば、セネガルに行ったときにセンベーヌの家も訪ねたのですが、玄関先に大統領の言葉が掲げられていました。この映画の題名は綴りが間違っている、と当時のサンゴール大統領が文句をつけて、『チェド』の国内上映が禁止されたことがあったのですが、そのときの大統領の言葉なんだそうです。俺と大統領とは違うんだぞ、というアピールでしょうね。自分がつくっているのはセネガル映画ではなく、このへんの言葉の映画なんだ――それがアフリカの映画人一般に通じる考え方なのか、彼が先端的で明瞭な考えの持ち主だったということなのか、わかりませんが。

──センベーヌの映画には、スタイルのないスタイル、というところがありますよね。彼の作品に限らずアフリカ映画に触れるたびに、西洋をつうじて得た洗練さと、土着的なゴツゴツしたものとの、どちらを評価するべきなのか、こうした二分法の妥当性自体もふくめ、いつも考えさせられます。

西洋の映画のつくりかたは心得ている、とセンベーヌは誇示するわけですが、ではアフリカ的要素は何かと問うと、母親の愛、これがアフリカ共通のモラルなんだ、と言ってましたね。それって世界共通じゃないか?とも思いましたが、彼は強調していました。センベーヌについては岩波ホールが、アフリカ映画祭と同じ年に『エミタイ』(1971年)を、89年に『チェド』を、比較的最近でも『母たちの村』(2004年)を公開していますね。岩波ホールの高野悦子さんは、アンジェイ・ワイダやサタジット・レイなどと並んで、センベーヌの全作品上映をやりたがっていました。東京では商売になりにくかったんでしょう、実現はしなかったのですが。僕は90年代以降はアジアフォーカス・福岡国際映画祭でアジア映画の紹介に積極的に関わることになって、アフリカからは遠ざかってしまいましたが、センベーヌたちと出会えたことはいまでも大きな経験として残っています。

編集:中村大吾

2019年7月31日収録

本稿は、シンポジウム「越境するアフリカ映画――新たな連携をめざして」(2019年8月29日)の来場者に配布されたサイドブック『アフリカ映画の世紀』(国際交流基金発行)の収録記事を転載したものです。