関連キーワード

『湯を沸かすほどの熱い愛』フィリピン日本映画祭上映記念対談

中野量太 × 佐藤尚之

2016年に公開され高評価を受けた『湯を沸かすほどの熱い愛』の中野量太監督が、2017年7月6日から9日にわたり、国際交流基金マニラ日本文化センターの招きでフィリピンを訪問。帰国直後の中野監督と、同作に深い感銘を受けたと言う、「さとなお」こと国際交流基金の佐藤尚之理事*が初顔合わせ、フィリピン日本映画祭の様子や反響、日本映画を海外に紹介する意義などについて語り合った。

特定少数に熱く濃く伝える物語

――お二人は今日が初対面とか。

佐藤 はい。『湯を沸かすほどの熱い愛』に深く感動しました。

中野 ありがとうございます。僕、佐藤さんのツィッターを見ていましたよ。飛行機で3回連続でご覧下さったんですよね?

佐藤 いろんな伏線があるので、スルメイカのようによく噛まないと(笑)。最初に観た時は後半が好きだったんですが、3回目になると、宮沢りえさん扮する双葉が誰もいない風呂場で泣く辺りが一番好きになりました。あの場面にはやられました。

中野 1~2分間くらい誰も映ってない画をカメラで回しました。

佐藤 誰も薪をくべてくれない冷たい風呂場で一人泣くってとても象徴的な場面ですよね。その後、彼女はすっと背筋を伸ばして人の心に薪をくべだす。彼女の薪が燃えているところは描かれないけど、でも熱く熱く燃やす。その熱さにずっと引きずられ、最後の場面まで引っ張られました。素晴らしいです。結局、その薪で本当にあったまったのは血のつながりのない5人だった。そこも凄く好きでした。最近、不特定多数に伝えるのではなく、もっと小さな特定少数の人に熱く濃く伝えていかないと結局無意味なんじゃないかと思っていて。そんなこともあって凄く共感しました。あれだけ泣いたのは久しぶりです。

『湯を沸かすほどの熱い愛』の知られざるエピソードを語る中野監督。

佐藤は『湯を沸かすほどの熱い愛』に深く感動。3回連続で観て、その度に号泣した。

――お二人はフィリピンに行かれたことは?

中野 初めてです。今回は首都マニラだけでしたが、エネルギーが凄いですね。あちこちで工事が行われていて、国全体に勢いがある感じがしました。車や人、ショッピングモールやビルも多く、あんなに都会だとは思わなかった。3泊4日でしたが、天気に恵まれたのもよかったです。行く前に天気予報を見たら、全日嵐マーク。でも僕は晴れ男なので1回も雨が降らなかった。雨期なのにスコールさえなく、快適でした。

佐藤 そこまで覆す晴れ男はあまり聞かないですね(笑)。湿度も高く、暑いんですよね?

中野 暑いことは暑いんですが、室内はどこもクーラーがガンガン利いていて寒いんです。

佐藤 僕は行ったことがないんですが、確か平均年齢が凄く低いとか?

中野 23歳くらいだって言っていました。

佐藤 日本の平均年齢は約46歳。

中野 だからめちゃくちゃ若い感じがしました。

感情豊かに理解を示すフィリピンの人々

――そんなフィリピンで、観客の反応を目の当たりにされいかがでしたか。

中野 フィリピンのお客さんはとても感情豊かに反応してくれるんですよ。

佐藤 声を出すとか?

中野 笑うシーンでは笑ってくれる。途中、隣の人と喋るんですよ。その様子からも映画にのめり込んでいるのがよく分かって嬉しかったし、面白かったです。

佐藤 わりと複雑な話だと思うんですが、その辺は理解してくれるんですか。

中野 分からないとは言われましたが、大体は理解してくれているんだと思います。

佐藤 でも銭湯って、フィリピンにはないですよね。

中野 シャワー文化なのでお風呂もない。あと、最近一部で行われるようになったみたいですが、キリスト教の国なので火葬はしないと言っていました。それでも最後のシーンは分かると言ってくれました。

佐藤 じんわりあったまるのも分かる?

中野 分かるんだと思います。一番多かった質問は色の話。お母ちゃんの好きな色は赤、という演出は狙ったものですかと聞かれました。もちろん全部狙っていましたと。

佐藤 そういう意味では、演出的な質問が多かったんでしょうか。

中野 どの上映会でも必ず聞かれたのは本作の発想はどこからきたのか、なぜ銭湯なのか、なぜお母ちゃんの話なのかといった質問でしたね。

佐藤 前評判も非常によかったんですよね? 実際、たくさんの賞を受賞されていますし。

中野 フィリピンの方がそれをどこまで知っているか分からなかったのですが、タイトルが出た時、おぉーっとどよめきがあり、そこで拍手が起こりました。

佐藤 ラストシーンですね! 日本もそこでどーんと沸きますよね。

中野 ただ、エンドロールになると、皆すぐ立ち上がって帰ってしまう(笑)。だからエンドロールが流れるところからディレクターズトークを始めました。それは初体験でしたね。

佐藤 余韻もなにもない(笑)。

中野 途中で入ったり、一場面でも面白かったら満足して帰る国民性だと聞きました。だからまぁしょうがないかなと。前作『チチを撮りに』をインドで上映した時もそうでした。エンドロールになると明かりがつく。携帯が鳴ったら出る。映画は特別なものじゃなく、生活の一部なんでしょうね。

――フィリピンの映画人との交流はいかがでした?

中野 学生やプロデューサー向け100人くらいの上映会がありました。印象的だったのは、聾唖の登場人物がいるのを知らずに観てくれた聾唖の男子学生が凄く感動してくれたこと。彼は映画監督になりたいらしく、いい"気"をもらったと言ってくれて嬉しかったです。

佐藤 映画関係者からはどういう質問が出ました?

中野 あまり技術的、演出的なことは聞かれなかったかな。監督になるための意気込みや考え方を学生から聞かれたので、「最初の1、2本はこれまで生きてきた何年間を絞りださなきゃいけない。処女作は内側にあるものを全部吐き出すくらいのことをやってください。そしたら絶対次に進めるから」って話をしました。僕もそれをやったから進めた気がして。

佐藤 同じことを脚本家の橋田寿賀子さんも仰ってました。からっぽにしないと次が入らないからとにかく全部出すと。

中野 すべてを吐き出すとなかなか次が撮れないんですが、そこで勝負しないとどうしようもないと思っていて。小手先でうまくやれる人はやれますが、結局は限界がきてしまう。やっぱり自分自身を使い切ることができるっていうのが、クリエイターの根本にある力のような気がします。

佐藤 映画ですからある程度の収束点というか、テーマがありますよね? 1作目に自分を全部出すとして、その絞り方って難しくないですか。それができないと作り手になる意味がないってことですか。

中野 そこは死に物狂いで探し、自分を出すことができるか。やっぱり表現者って資質の問題。やれるかやれないかで分かれてしまう職業だと思います。もちろん、それがすべてだとは言わないです。ただ1本目は小手先でやっちゃ絶対ダメだと言いたくて。僕は毎回毎回本当にしんどくて、3年に1本くらいのペースにどうしてもなりますね。

沢山の人が詰めかけたディレクターズトーク。

映画監督志望の学生からの質問で、処女作について語る場面も。

力になったJFFでの経験値

――最近日本では、いろんな映画祭でフィリピン映画特集が組まれていますが、フィリピン映画はご覧になったことはありますか。

中野 実はこれまでなかったんですが、今回、路上生活の若者の夫婦に子どもができて......というドラマを映画館で観ました。やっぱりフィリピンには貧富の差があり、その中で懸命に生きていく人たちのドラマがたくさんある。注目されているブリランテ・メンドーサ監督やラヴ・ディアス監督も日常を切り取った映画を撮られていて、そこで勝負している。メンドーサ監督の新作『ローサは密告された』は絶対観に行こうと思いました。行った国の映画は身近に感じるでしょうし。

佐藤 国は違えど、人間はあまり変わらないですからね。

中野 フィリピンも家族を大切にする国民性があるので、ちゃんと伝わっている感じがとてもしました。舞台挨拶の時、「フィリピンの男の人はオダギリジョーさん扮するお父ちゃんみたいな人が多いと聞きましたが」と言ったら、どかーんと受けましたね。女の人が「そうだ、そうだ」と言っていました。

佐藤 (笑)。そういう意味ではアジア受けはいいかもしれないですね。

――監督の立場から、今回フィリピンで開催されたJFF(Japanese Film Festival:日本映画祭)アジア・パシフィック ゲートウェイ構想**のような試みはどう思われますか。

中野 海外に日本文化を伝えるうえでとてもいいと思います。実際に反応を直接見聞きできるのも最高に面白いし、力になる。もともと僕の中で国境のない作品を作りたいという想いはずっとありました。海外にもちゃんと伝わると思うところもあったんですが、前作で初めて海外に行かせてもらい、いろんな国の反応を見たことで自分の中で明確なかたちとなりました。だからこそ多くの監督が海外に行くといいなと思います。

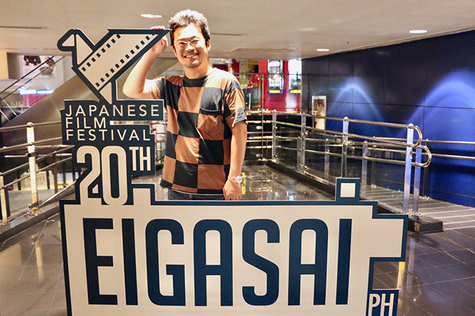

フィリピン日本映画祭は今年20周年を迎えます。

(左・右)中野監督をお迎えして開催したオープニング・ナイトの様子。

――日本のドラマや映画、アニメを観て来日し、ロケ地を巡る観光客も増えていますね。

佐藤 聖地系ですね。いま凄いらしいですね。本作で言うと、番台はさすがに分からないでしょうが、あのロケ地はどちらですか。

中野 中と外で別の銭湯を使っていて、外は栃木県足利市の「花の湯」さん。中は文京区の「月の湯」さんですが、廃業してなくなりました。ほか食べ物ではしゃぶしゃぶなど、日本らしさを入れなきゃという想いもありました。

佐藤 そうなんですね! カニもですか?

中野 カニはたまたま(笑)。海外の人が分かる日本料理って何かなぁと思って第一稿はすき焼きにしてたんですが、演出的に「しゃ~ぶ、しゃ~ぶ」が面白いと思い、変えました。

佐藤 そういうことは『チチを撮りに』の時から意識されていたこと?

中野 それはもちろんあると思います。絶対に国境を越えたいという想いもあるし。偉そうですが、国境の壁がないのが映画だってことが僕には分かってしまったので。

佐藤 欧米でもどんな反応があるか見たいですね。これから行ってみたい国はありますか。

中野 どの国でも通用したいので、行ったことのない国はどこでも行きたいですね。

国境を越えて通用する人間ドラマ

――今回フィリピンに行かれたことは次の作品に生かされると?

中野 もちろん! 今度はエンドロールで観客が立たない作品とか(笑)。家族をテーマにすれば皆が反応することは分かったし、人間ドラマをちゃんと描くことができれば文化が違っても分かると思うんですね。そこはちゃんと描きたい。逆に、海外でも撮ってみたいですね。

佐藤 一貫して家族をテーマにされている理由はなんでしょう?

中野 僕自身がそういう家庭に育ったからですね。父親が6歳で亡くなり、母一人に育てられ、そこに両親を亡くした従妹のお姉ちゃんが来て姉弟のようになった。普通の家族ではなかったけれどのびのび育てられ、ずっと家族って何だろうと考えていた。家族の死も多かったから、僕の映画そのままです。家族とは何か、残された人はどう生きるか。それが僕のテーマです。

佐藤 ぜひアジアでも撮ってもらいたいですね。その熱い感じが、ヨーロッパよりもアジアに向いている気がします。インドとかも踊るけど、いいですよね。

中野 実はインドの女性監督が飛行機の中で本作を観て、リメイクしたいという話がきました。だからインドでも伝わるんだと思います。

佐藤 どうリメイクするんでしょうね?

中野 実は本作のラストシーンの根源はインドにあるんですよ。薪で燃やすあのシーンは今回で2回目、処女作でも同じことをやっています。処女作を撮った学生時代、僕はインドを旅していて。ガンジス川の畔で焼かれる人たちを見た時、日本の狭い火葬場でたった一人で焼かれるのと、外国人の僕ですら見ているようなところで焼かれるのとどっちが幸せなんだろうかといろいろ考えていて、後者のほうがこの人が生きていたってことが伝わる気がしたんです。ただ、日本じゃそれはできない。焼かれながら一人じゃない表現がしたい。この人はずっと生きていたんだよ、そのぬくもりを感じてほしいと、あのラストシーンを20年以上前に作りました。

佐藤 あの赤い煙が出るシーンは黒澤明監督の『天国と地獄』へのオマージュかと思ったけど、違うんですね。

中野 僕は映画少年ではなかったので処女作を撮った時は『天国と地獄』を観ていなくて。あの有名なシーンに近いと言われてから観ましたが、本作は処女作のリメイクです。

佐藤 インドでそのエピソードを話されたら盛り上がるでしょうね。

中野 僕はエジプトでもぜひ上映してほしくて。ピラミッドのシーンをエジプトの人はどう思うのかなと。

佐藤 あのシーンですね! 確か、組体操って日本独特のものだったような。

中野 子どもが「スフィンクス!」って言うから、あの形がピラミッドを意味しているというのはきっと分かると思うんです。笑うのか、むっとするのか、凄く興味があります。

――次回作はどんな作品を?

中野 いま2本進めてはいますが、どちらも家族が絡む話です。それが広く伝わるようなテーマで撮ろうとしています。具体的には、ある家族の6年くらいの話。

佐藤 いつぐらいに観られそうですか。

中野 うまくいって来年。公開は再来年になるのではないかなと。

佐藤 今日は映画の裏話が聞けてよかったです。ありがとうございました。

(インタビュー・テキスト:岡﨑優子 / 対談の撮影:相川健一)

* 佐藤尚之氏は2017年7月末で任期満了に伴い理事を退任しました。

** JFF(Japanese Film Festival:日本映画祭)アジア・パシフィック ゲートウェイ構想とは

国際交流基金は、当該構想の下、アジア・パシフィック地域にて日本映画祭を実施。同地域の映画市場と日本映画との包括的な架け橋となる仕組みを構築し、強い集客力を持つ日本映画総合プラットフォームへ成長させることを目的としている。平成29年度は、アセアン10か国及び豪州、インドの12か国、35都市で日本映画祭を実施予定。

中野 量太(なかの りょうた)

1973年生まれ。京都府出身。大学卒業後、日本映画学校(現日本映画大学)に入学。卒業制作『バンザイ人生まっ赤っ赤。』(00)が日本映画学校今村昌平賞、TAMA NEW WAVEグランプリなどを受賞。卒業後、映画の助監督やテレビのディレクターを経て、6年ぶりに撮った自主短編映画『ロケットパンチを君に!』(06)がひろしま映像展グランプリ、福井映画祭グランプリ、水戸短編映像祭準グランプリなどを含む7つの賞に輝く。08年、文化庁若手映画作家育成プロジェクト(ndjc)に選出、35ミリフィルムで制作した短編映画『琥珀色のキラキラ』(08)が高評価を得る。12年、自主長編映画『チチを撮りに』(12)を制作、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭にて日本人初の監督賞受賞、ベルリン国際映画祭を皮切りに各国の映画祭に招待され、国内外で14の賞に輝く。16年、商業長編映画『湯を沸かすほどの熱い愛』が高評価を受け大ヒット、賞レースを席巻。日本アカデミー賞にて、優秀作品賞、優秀監督賞、優秀脚本賞など6冠に輝く。

佐藤 尚之(さとう なおゆき)

1961年生まれ。東京都出身。85年、電通に入社しコピーライター、CMプランナー、ウェブディレクターを経て、コミュニケーション・デザイナーとしてキャンペーン全体を構築する仕事に従事。2011年に独立し㈱ツナグを設立。広告コミュニケーションの仕事の他、「さとなおオープンラボ」「さとなおリレー塾」「4th(コミュニティ)」などを主宰。年100本ペースの講演をこなす。「スラムダンク一億冊感謝キャンペーン」でのJIAAグランプリなど受賞多数。本名での著書に『明日の広告』『明日のコミュニケーション』(共にアスキー新書)。『明日のプランニング』(講談社現代新書)、"さとなお"名義で『うまひゃひゃさぬきうどん』(光文社文庫)、『沖縄やぎ地獄』(角川文庫)、『沖縄上手な旅ごはん』(文藝春秋)などの著書がある。国際交流基金理事(2013年8月~2017年7月)、復興庁政策参与、公益社団法人「助けあいジャパン」代表理事、大阪芸術大学客員教授、東京大学大学院非常勤講師、上智大学非常勤講師などを務める。