関連記事

社会が発展する中で、メディアやテクノロジーはどのような役割を担うのか

アデ・ダルマワン(ruangrupaディレクター/インドネシア)

日本と東南アジアのメディア・アート展「Media/Art Kitchen - Reality Distortion Field」が、2013年9月から、ジャカルタを皮切りに開催されている。

日本と東南アジアのメディア・アート展「Media/Art Kitchen - Reality Distortion Field」が、2013年9月から、ジャカルタを皮切りに開催されている。

メディア・アートと銘打ち、ましてや地域性を含めた展覧会を開催するということは、容易にできることではない。おそらく「ステレオタイプ」に陥ってしまいがちであろう。

とかく迷走しがちな地域性というコンテクストの呪縛から解放されるには、様々な背景や経験を有した人々によるフォーラムを形成することが最も良い解決法であろう。このフォーラムで行われたディスカッションやマッピングの結果、各地域の地域性や物理的制約に応じ、異なった作家を招聘する展覧会を各都市で開催することが決定した。これはあたかも様々なルーツを持つスパイスを混ぜ合わせたレシピの集合体となる大変興味深い試みだ。

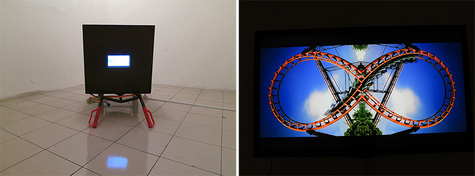

ジャカルタにおける「Media/Art Kitchen」展では、テクノロジーや視覚メディアを日常的に消費する現象を、批判的もしくは内省的に捉えた作品に焦点をあてた。社会における視覚文化、メディア文化を、簡易でありながらも鋭く切り込み探求する作品が興味深かった。

社会が発展する中で、メディアやテクノロジーがどのような役割を担うのか、私たちの生活をいかに変革させたか、また環境、現実、そして私たち自身をどう捉えているのかを再確認することは大変重要だ。現在、多くの若者たちが携帯電話のカメラで写真、フィルム、デジタル動画を撮影し、ソーシャルメディアにアップロードしているのをよく目にする。これはテクノロジーの発達につれ急速にメディアが発展した現象のほんの一部であり、画像を量産するデバイスは広く流通、普及し、私たちの生活にいとも簡単に出現する。日常生活をするだけで、私たちはメディア技術の消費者となるわけだ。

展示風景:Photo by Deasy Elsara

テクノロジーとアート

「Media/Art Kitchen」展のジャカルタ展では、テクノロジーの発展に対するアーティスト達の取り組みや模索と、テクノロジーを消費する社会の大衆行動との対比を際立たせようとした。すでに人々が使用している既存のテクノロジー機器を使用し、本来の機能を改変する試みが行われた。その他、工業製品への新しいアプローチや、哲学的・美的観点からのコラボレーション、テクノロジーの発展を利用しつつ批評的な立場をとるもの、もしくはテクノロジー自体への批判など、様々な提示が行われた。

萩原健一(日本)、Nguyen Trinh Thi & Jamie Maxtone-Graham(ベトナム)やMuhammad Akbar(インドネシア)の作品では、カメラやレンズを意識し対面した時の、人間の身体表現や知覚が描かれていた。写真撮影における意識の変容を見事に映像に取り込んだ、シンプルでかつ巧妙なトリックが仕組まれている。

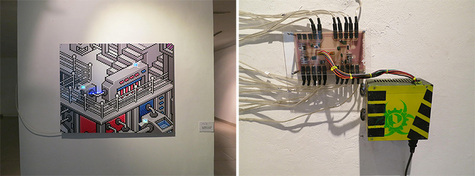

一方、Narpati Awangga a.k.a. Oomleo(インドネシア)は、プリントとGIFアニメーションを用いたピクセルアート(ドット画)で、視覚デジタルの最小単位であるピクセルを想起させた。 また、八木良太(日本)の作品は、80年代に最も流行した録音メディアの磁気カセットテープを思い出させる作品だった。様々なサイズのボールに幾重にも巻きつけられたカセットテープに録音された音を再生した。このボールに巻きつけられた何十メートルにも及ぶカセットテープは、オーバーラップしながら予想もしない趣のある音を生成したのだった。

この展覧会では、デザインや製品を分析する芸術的な実践、物体の機能や価値の付加・変換、美的概念の再利用・再構築、システムへの抵抗・挑戦・開発などを関連付けるものでもあった。

毛利悠子(日本)は、空間に呼応してオブジェクトや動き、音の関連性を追求していた。日々慣れ親しんだ物と歴史を持った物を組み合わせ、一つのエコシステムを創造し、不確定の効果や予想のつかない音や動きを生み出すために、空間を緻密に設計したインスタレーションだった。

Lifepatch(インドネシア)は湿度センサーを元に電子潅水システムを作った。このインスタレーションは、地中の水分を計る湿度センサーを使用したシンプルな自動潅水システムのシミュレーションである。ターミナルにつながったセンサーと電子回路により、必要に応じて自動的に水が送られる。このインスタレーションは、植物の健康状態を示すLEDランプと電子振動(音)による簡素なアプリケーションで成り立っている。地中の水分により植物の健康状態が検出され、水分が高ければLEDランプと音が早く振動し、水分が低ければその逆となる。土が乾くと、自動的に水を送るシステムになっている。全ての植物には電子センサーと矩形波、三角波、ノイズを発する低周波発信機LFOをつなげたオシレーター(発振回路)がついている。異なる水分の組成と電子機器が視聴覚によるアウトプットを構成するようになっている。

Tad Ermitano(フィリピン)のインタラクティブな作品は、アメリカのアーティストGolan Levinのプログラムを元に作られた作品で、観客がコンピューターのディスプレイに線を引くことにより双方向の体験ができる。描いた線はミミズのように動きだし、ディスプレイを横断するミミズの動きに合わせて発せられる音を操作できる。Tad Ermitanoの作品で、観客はリアルタイムで音と映像を操作することにより、コンピューターやプログラミング、電子の新しい世界へと引き込まれていくのだ。

展示風景:Photo by Haritsah and Rian

注目を集めたパフォーマンスやラボラトリー

「Media/Art Kitchen」ジャカルタ展のオープニングは、インドネシア国立美術館で開催されている国際的なアート・フェスティバルである「OK. Video Festival 2013」と並行して行われ、本展の参加アーティストによるパフォーマンスが大いに注目を集めた。

最初に行われた堀尾寛太(日本)の音響とマルチメディアのパフォーマンスは、電磁波による動的表現を駆使し、多くの観客を魅了した。Tad Ermitanoの音響視覚パフォーマンスはDuto Hardono(インドネシア)のサウンドインスタレーションとともに上演され、最後にBani Haykal(シンガポール)の自作の楽器によるパフォーマンスで締めくくられた。

(オープニングやパフォーマンスの様子は、「"メディア・アートって何?" 日本と東南アジアのキュレーターが挑むメディア・アートの今日的意義」をご覧ください。)

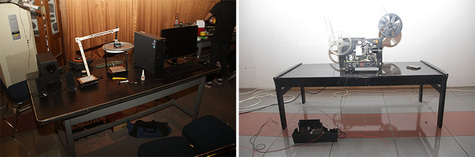

ジャカルタの「Media/Art Kitchen」展では、アーティストが直接作品を制作するラボラトリーが開かれ、数人のアーティストが参加した。中古品市場にある余剰品や廃棄された電子機器を再利用することに焦点を当て、制作にはジャカルタ郊外のデポックのガラクタ市場で掘り出したものを中心に展開するということで共同作業が始まった。

約1週間、作業場でアーティスト達はお互いの知識や経験をシュアしながら、その不用品の可能性を引き出すことにした。堀尾寛太は、物体を一つ一つの要素として捉え、想定された機能より更に拡大解釈することに注力した。それはLili Adi Permana(インドネシア)が行ったこととほぼ同じである。一方、Krisgata(インドネシア)やSamuel(インドネシア)は、創作の端緒としてオブジェクトの社会的・歴史的コンテクストに着目したようだ。

ラボラトリー

ラボラトリーのための買出し:Photo by Yayan

ワークショップでは、Lifepatchがウェブカメラを使用して平易な電子顕微鏡を作るワークショップを行い、高校生たちが熱心に参加していた。Tad Ermitanoはプログラミングとデジタルサウンドに興味を持つ大学生と情報共有をした。

Lifepatchによるワークショップ

全体的に見て、ジャカルタの「Media/Art Kitchen」展は、インタラクティブな作品、立体作品やパフォーマンスにより、観客に多様な体験をさせることに成功したといえる。革新的であるが、より日常に近いアートの形態として、メディア・アートを打ち出すことができたと思う。多くのアーティストが、日用品とテクノロジーというわかりやすい組み合わせで、観客を異文化体験へと導いていた。

より多くの観客にメディア・アートを体験できるよう「Media/Art Kitchen」展は、「OK. Video Festival 2013」と同時期に同会場で開催されたが、それはお互いの不足分を補足し合い、充実した内容にしたという点で的確な戦略であったと思う。日本と東南アジアのアーティストの参加は、芸術表現や社会文化の面から、インドネシアのメディア・アート全般の発展に大いに寄与したといえるだろう。

(原文 インドネシア語、翻訳:油井理恵子)

アデ・ダルマワン Ade DARMAWAN

アデ・ダルマワン Ade DARMAWAN

1974年ジャカルタ生まれ。アーティスト及びキュレーターとして活躍。ジャカルタで「ruangrupa」を創設・主宰。インドネシア芸術大学で学んだのち、オランダの国立芸術アカデミー(アムステルダム)で2年間のレジデンシーにより修業を続けた。

ジャカルタ・アート・カウンシルのメンバー(2006~2009年)、第13回ジャカルタ・ビエンナーレの芸術監督(2009年)などを務める。最近の個展には、"Human Resource Development"( ジャカルタArk Galerie、2012年)、"Home Theater"(ソウル artclub1563、2013年)などがある。