関連キーワード

存在の記憶を編む──塩田千春が語る「生きることとは何か」 塩田千春 記念講演会レポート

2025.12.10

【特集084 第51回(2024年度)国際交流基金賞 授賞式レポート】

2025年3月29日、現代美術作家・塩田千春さんによる国際交流基金賞の受賞を記念した講演会が開催されました。森美術館館長の片岡真実さんとの対話を通じて、代表作に込めた思いや創作の根源、そして「生と死」への向き合い方が率直に語られました。

本稿では、塩田さんの歩みと作品を振り返りながら、彼女が紡いできた創作哲学に迫ります。

「自分とは何か」を抱え続けて──ドイツ留学で得たもの

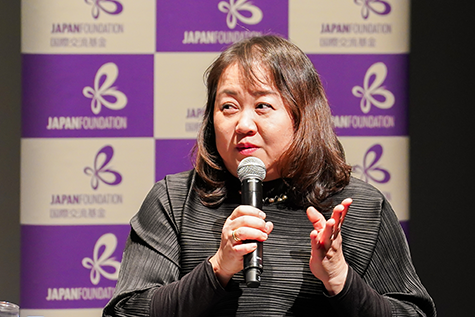

壇上で話す塩田千春さん。国際相互理解の増進や国際友好親善の促進に特に顕著な貢献のあった個人・団体を顕彰している国際交流基金賞を2024年に受賞。塩田さんは発表当初から一貫して「生と死」といった根源的なテーマと向き合いながら表現を深めており、ヨーロッパ在住の日本人作家として、国際的に揺るぎない地位を獲得した。

壇上で話す塩田千春さん。国際相互理解の増進や国際友好親善の促進に特に顕著な貢献のあった個人・団体を顕彰している国際交流基金賞を2024年に受賞。塩田さんは発表当初から一貫して「生と死」といった根源的なテーマと向き合いながら表現を深めており、ヨーロッパ在住の日本人作家として、国際的に揺るぎない地位を獲得した。

高校卒業後、京都精華大学で絵画を学んだ塩田さんは、より広い表現の可能性を求めて1996年にドイツへと渡りました。

そのきっかけの一つは、学生時代に訪れていたオーストラリア・キャンベラで知り合った友人から、「マグダレナ・アバカノヴィッチのもとで学んでいる」という話を聞いたことでした。以前から、彼女のファイバーアートに深く興味を抱いていた塩田さんは、作品集を添えて「ぜひそのアーティストのもとで学ばせてほしい」という手紙を書きました。ところが大学からの返信に記されていた名前は、マリーナ・アブラモヴィッチ。友人が "マグダレナ"と"マリーナ"という響きの似た名前を取り違えたことで、思わぬかたちで、パフォーマンスアートの先駆者との出会いが生まれました。この出来事がきっかけとなり、塩田さんはドイツ・ハンブルク美術大学で学び始め、空間芸術や身体性に基づいた表現に目を開かれていきます。そして2000年、より実験的なパフォーマンスを追求するため、ベルリン芸術大学へと転籍。アブラモヴィッチ氏の厳しい指導のもと、身体を極限まで追い込む創作に取り組みました。とりわけ印象的だったのが、5日間断食しながら自己と向き合うという授業です。思考も感覚も研ぎ澄まされる中、塩田さんが最後に紙に書いたのは、たった一つの言葉──「Japan」。

その体験から生まれたのが、全裸で斜面の洞窟を登っては転げ落ちる行為を繰り返す映像作品《Try and Go Home(トライ・アンド・ゴー・ホーム)》です。

「全身に泥をまみれさせるというのは、土や大地に生命感とつながる何かを感じているのですよね」(片岡さん)

「そうです。そして洗い流せないものが心のわだかまりとなって残っていく。当時、日本に帰りたいと思いつつ、いざ日本に帰ってみると、すごく居心地が悪く感じたり、でも離れるとすごく日本が恋しかったり。そんな複雑な気持ちを含めた作品です」(塩田さん)

森美術館館長の片岡真実さん。国際展や美術館運営の第一人者として知られ、2019年には塩田さんの最大規模の個展《塩田千春展:魂がふるえる》を森美術館で企画。今回の講演会ではモデレーターを務めた。

森美術館館長の片岡真実さん。国際展や美術館運営の第一人者として知られ、2019年には塩田さんの最大規模の個展《塩田千春展:魂がふるえる》を森美術館で企画。今回の講演会ではモデレーターを務めた。

死との出会いと「不在の気配」──幼少期の原体験から生まれた主題

塩田さんの作品には、幼少期に体験した「死」との出会いが深く根ざしています。「学生の頃から生や死について関心を持っていたんですよね」と片岡さんに問われた塩田さんは、両親の故郷である高知県の山あいにある村を夏に訪れ、祖母の墓の草取りに参加していた頃の記憶について話し始めました。当時、その地域ではまだ土葬が一般的で、土に埋葬された遺体の上に生える草を手で抜くという行為は、幼い彼女にとって、恐怖をともなう体験でした。

「土葬のお墓にはまだ生きているのではないかと思うくらいの生々しい感覚がありました。そこに生えている草が、死んだ人の中から芽吹いたような感じがして。今でも、その感触が手に残っているんです。作品をつくっているときに、その記憶がふとよみがえることがあります」(塩田さん)

この原体験は、のちの創作において繰り返し扱われることになる「見えない存在」や「不在の気配」という主題に直結しています。作品に流れる静かな緊張感や空間の「間(ま)」には、生と死の境界、存在と不在のはざまが織り込まれています。

糸を編むことは、記憶と存在を編むこと

ベルリンを拠点にしながら、塩田さんは日本とドイツ、そして世界各地を巡り、さまざまな作品を発表してきました。

その代表的な一つが、2001年に発表された《Memory of Skin(皮膚からの記憶)》です。

吊るされた巨大なドレスに汚泥が付着し、天井から水が流れ落ちる構成で、洗っても決して消えない「記憶の痕跡」が静かに強調されています。

一方、2004年に発表された《From-Into(フロム・イントゥ)》では、ベッドと植物という静的な要素を用いて、生と死、休息と病、夢と現実といった境界を象徴的に可視化しています。

「ベッドは眠る場所ですが、人が生まれ、時には亡くなる場所でもあり、生命の始まりと終わりを象徴するような存在です」(片岡さん)

「眠りというのは死に似ていて、眠る前にこのまま目が覚めないかもしれないと考えることもあります。夢と現実の境目が曖昧になるその状態に、生と死、現実と非現実のすべてが重なる。私にとって、ベッドはそういう場所なんです」(塩田さん)

この作品は、のちに彼女の代表作の一つとなる「ベルリンの窓」シリーズの初期作でもあり、旧東ドイツの建物から収集された2,000枚を超える窓が用いられました。窓というモチーフは、塩田さんにとって「内」と「外」をつなぐ象徴であり、過去の記憶と現在の感覚を媒介する存在でもあります。《From-Into》を起点とする「ベルリンの窓」シリーズでは、都市の記憶、家の記憶、人間の不在と痕跡といった主題が、さまざまな展示空間に展開されています。

塩田さんは、がんとの闘病を経て、母となっても表現の手を止めることなく創作を続けてきました。

「つくっていないと、自分がなくなってしまうような気持ちがあるんです。出産して子どもを授かった後は、"母である自分"と"作家である自分"という2人の自分ができたような感覚でした」(塩田さん)

こうした内面の変化は、彼女の作品に新たなスケールと普遍性をもたらしていきました。

こうして、塩田さんの作品は個人の記憶を起点にしながらも、やがて見る者すべてに開かれた「私たちの物語」へと広がっていきます。

命の脆さや揺らぎ、それでもなお続いていく日々。彼女の糸は、それらをひとつひとつ結び、かたちなき記憶を空間に宿していくのです。

2015年、塩田さんは第56回ヴェネチア・ビエンナーレにて、日本館代表としてインスタレーション作品《The Key in the Hand(掌の鍵)》を発表します。

天井から垂れ下がる無数の赤い糸。その先には、世界中から集められた15万本以上の古い鍵が結ばれており、その鍵ひとつひとつには、持ち主の記憶や物語が添えられていました。

空間の下部には、小舟のようなかたちをした掌(てのひら)のモチーフ。記憶や存在のかけらを受け止めるように、その"掌"が糸の下を進んでいく構成は、静かでありながらも圧倒的な存在感を放ちました。

「鍵は誰かが実際に使っていたもので、不在の中の存在が表現されています。存在と不在というのは長いこと、塩田さんのテーマになっています。見えない人とつながろうとする思いが伝わってきます」(片岡さん)

「古い鍵をその人の記憶や体験とともに送ってもらい、15万本集めました。私自身の空虚な気持ちを埋めるには、量が必要だったんです。大量の素材があってこそ、ようやく自分の表現が成立する、そんな感覚がありました」(塩田さん)

再発を経て深化する表現

2019年、塩田千春さんにとって最大規模となる個展《塩田千春展:魂がふるえる》が、東京・森美術館で開催されました。

ところが、個展の開催をキュレーターの片岡さんから依頼された翌日、彼女はがんの再発を知らされます。まるで天国から地獄へ突き落とされたようだったと、当時を振り返ります。初期からの実践を総括する展覧会の新作として、当初、抗がん剤治療で髪が抜けていく過程をパートナーに撮影してもらった作品や、抗がん剤治療の際に使用したビニールパックを並べた作品を提案したものの、片岡さんは「生々しくて作品になっていない」と断り続けます。

「がんが再発したことへの同情で評価されるような作品ではなく、塩田さんの25年におよぶ活動のすべてを包括するような作品にしてほしい」と片岡さんに言われた塩田さんは、自分の身体がなくなったとき、"意識はどこへ行ってしまうのか"という問いに向き合っていきます。その見えない存在をかたちにすること。生と死の境界を見つめ続ける塩田さんにとって、再発の経験は、創作をより根源的なものへと導いていきました。

森美術館の展覧会に向けて制作された《Out of My Body(外在化された身体)》は、自らの身体が分解され、意識だけが取り残されるような恐れをかたちにした作品です。牛革でできたネット状の構成体が吊るされ、その下には、塩田さん自身を模したブロンズ製の身体パーツが置かれています。

展覧会の最後に展示された《Connecting Small Memories(小さな記憶をつなげて)》は、ピアノや椅子、ベッドなど、これまでの作品を象徴するモチーフをミニチュアで再構成したものです。 森美術館の53階の窓から見下ろした街の光景が、まるで模型のように見えたという体験が、作品の着想につながっています。

「人も建物も生活もミニチュアみたいに見える。それを、アトリエにあった小さな家具と重ね合わせて、私のこれまでの物語を再構成したんです」

こうして塩田さんは、目に見えない記憶、魂、存在の揺らぎといったものを、糸やガラス、皮膚や音の"痕跡"として空間に編み込んでいきます。

それは、誰もが向き合う「死」という終わりを拒絶するのではなく、その向こうにあるものを静かに見つめ続ける行為なのかもしれません。

「小さなミニチュアの中に、塩田千春が挑み続けたすべてが凝縮されていると、私は思っています」(片岡さん)

"存在すること"のために、つくり続ける

現在もベルリンを拠点に、塩田千春さんは世界各地の展覧会やプロジェクトに参加し続けています。その作品は、記憶と不在、身体と時間、そして「存在すること」そのものの根源に深く触れるものとして、見る者の心に静かに、そして確かに届きます。片岡さんから「作品の中で"日本的なるもの"について問われることも多いと思いますが、それはどう考えていますか」と聞かれた塩田さんは制作に向き合う姿勢についてこう語ります。

「私は"日本人アーティスト"である前に、"塩田千春"でありたいと思っています。そうして生まれた作品の中に日本らしさを感じてもらえるのなら、それもまた一つの"正解"だと思います」 創作のインスピレーションは、移動中の時間に多く生まれるといいます。空を見上げながら、ふとした光景をメモにとり、スケッチに描き留める。しかしコロナ禍では外出が制限され、日常の風景の中で新たな表現を模索することになりました。

「コロナ禍では家に閉じこもる時間が長く、何枚ものドローイングを描きました。300枚までは数えていたんですけど、もう正確な枚数はわかりません。描いていると楽しいのですが、未来が見えない不安や、行き場のない憤りがそのまま線に現れていたように思います」(塩田さん)

病気や社会的制約を経験する中で、「"この先どうなるかわからない"という不確かさや、"どこに行くのだろう"という未来への不安が創作の原動力になっていますよね」と片岡さんから指摘された塩田さんは「不安があるからこそ、作品が生まれ、自分という存在を保つことができる」と答えます。

「不安や、病気もそうなんですが、それがないと私は制作ができないんです。セラピーのような感じで作品をつくっています。展覧会も生きがいです。ずっと取り組んでいたい。

もちろん、アーティストは"誰かに頼まれて"つくるものではない。誰にも求められなくても、自分の内側から出てくるアイデアに突き動かされて制作していく。

でも、アトリエでひとりでつくっていると、なかなか完成にたどりつけないこともあります。だから"展覧会に出す"という締め切りは、私にとってとても大切なんです」(塩田さん)

塩田さんの作品は、糸を結び、編み、空間に張り巡らせ、そしてモノを集積していくという、極めて手間と時間のかかるプロセスによってつくられています。

今やAIやレーザーによる制作も可能な時代にあって、彼女はあえて手作業にこだわります。

「AIの時代ですから、糸ではなくレーザーを使う、という手法もあるかもしれません。でもそれでは、私の中にある不安やわだかまりが消化されないままになってしまう。

自分という存在への不安定な感情が、もっと増えてしまう気がするんです」(塩田さん)

塩田千春という存在が、世界中のさまざまな空間に結んだ糸の数々は、見えないものにかたちを与え、「私はここにいる」と伝えるための行為でもあります。

その作品は、創作者自身の「存在の証」であり、同時にそれを見つめる私たちの中に眠る記憶や感情をも静かに揺り動かしていきます。