国際交流基金 地球市民賞 公開ラウンドテーブル レポート【前編】

「アートからひらくコミュニケーション―地球市民活動の事例から」

2025.09.30

【特集085】

優れた国際文化交流活動を地域に根ざしながら行う団体に授与される「国際交流基金 地球市民賞」。2024年6月に沖縄で開催した公開ラウンドテーブルでは、多彩な社会領域をつなぐ「アート」に注目し、これまで地球市民賞を受賞した団体の中から実践者6団体とモデレーター、コメンテーターが一堂に会して、4テーマ×各60分間のセッションが繰り広げられました(一般参加者は、会場またはオンライン視聴にて参加)。

「アート」×「地域コミュニティ」「防災」「多文化共生」「教育」を切り口に、それぞれのテーマで活動する各団体が、地域で展開するプロジェクトの概要と成果について発表しながら、互いの活動について語り合う公開ラウンドテーブルの熱気を、前編(セッション1・2)・後編(セッション3・4)に分けてご紹介します。 本記事は約4時間に及ぶ4つのセッションの要点を抜粋して編集。セッション全編は以下のYoutubeリンクよりご覧ください。

2024年6月30日(日曜日) 会場:沖縄県那覇市若狭公民館 3階ホール

第一部

セッション1:アート × 地域コミュニティ

セッション2:アート × 防災

第二部

セッション3:アート × 多文化共生

セッション4:アート × 教育

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[登壇者]※敬称略 【 】内:地球市民賞受賞年度

登壇セッション[地]1.地域コミュニティ [防]2.防災 [多]3.多文化共生 [教]4.教育

▶︎スピーカー:

宮城潤(地域サポートわかさ 事務局長)沖縄県【2022年度】[地][防][教]

佐藤純子(地域サポートわかさ 職員)沖縄県【2022年度】[多]

青木由香(アレッセ高岡 理事長)富山県【2022年度】[防][多][教]

下山久(国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ 代表)沖縄県【2019年度】[多][教]

永田宏和(プラス・アーツ 理事長)兵庫県【2014年度】[地][防]

森下静香(たんぽぽの家 理事 / Good Job!センター香芝 センター長)奈良県【1994年度】[地][多]

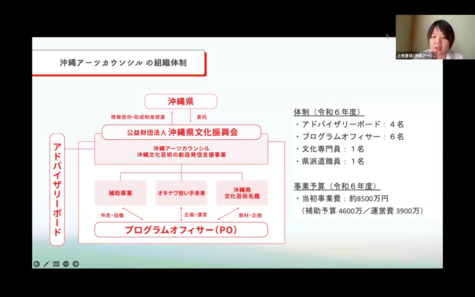

上地里佳(沖縄アーツカウンシル チーフプログラムオフィサー)沖縄県[地][防]

具志幸大(沖縄アーツカウンシル プログラムオフィサー)沖縄県[多][教]

島袋典子(アメラジアンスクール・イン・オキナワ 理事長)沖縄県【2014年度】[教]欠席

▶︎モデレーター:若林朋子(プロジェクト・コーディネーター / 立教大学大学院 社会デザイン研究科特任教授)

▶︎コメンテーター:田村太郎(ダイバーシティ研究所 代表理事)

登壇者プロフィール詳細はこちら〉〉〉

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

セッション1 *セッション1動画全編はこちら〉〉〉

アート × 地域コミュニティ

//////////////////////////////////////////////////

宮城潤(地域サポートわかさ)[地][防][教]

永田宏和(プラス・アーツ)[地][防]

森下静香(たんぽぽの家)[地][多]

上地里佳(沖縄アーツカウンシル)[地][防]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告①

たんぽぽの家(奈良県) 理事 森下静香

たんぽぽの家は、2025年で50回目を迎える「わたぼうしコンサート」や1990年代から続く「アジア太平洋わたぼうし音楽祭」を通して、多様性をさまざまな分野に持ち込んで活動を行ってきた団体。異業種、他分野とつながった障がいのある人の仕事づくりに力を入れている。

★本セッションでは、「Good Job!センター香芝」について活動報告を行った。

障がいのある人と共に社会をデザインする。

「Good Job!センター香芝」 つくる・はたらく・発信するが一体となった、遊ぶように働く空間で、異分野との協働で、アートワークコミュニケーションをキーワードにあたらしい仕事をつくるプロジェクト。伝統工芸と福祉をつなぐ取り組み「NEW TRADITIONAL」では、「たたいていみたいてつくる木の仕事」「お蚕さんプロジェクト」をはじめ、福祉と伝統のものづくりを考え、海外にも発信している。表現とケアとテクノロジーのかかわりを考えていく「Art for Well-being」では、MRとダンス、AIと音楽、NFTアートの販売など、デジタルとアート、オンラインとリアルのコミュニティを行き来しながらクリエイティブな表現を探求している。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

若林「アートと福祉を掛け合わせる先駆者的存在として新たな取り組みをされていますが、地域コミュニティと関わる時にコミュニケーションでこだわっていることは何ですか?」

森下「一番大事にしているのは『主流だけでなく周辺にも目を向けること』です。アートといえば美術館や舞台などの活動を思いうかべる方が多いかと思います。それももちろん大事ですが、生活と身近にある小芸術を扱うこと。例えば『プライベート美術館』では、奈良の商店街の店主に奈良の障がいのある人たちのアート作品を選んでもらって好きな絵を店に飾ることで、お店に来るお客様とコミュニケーションが生まれる。生活の中に小芸術が生まれるような仕掛けや働きかけを大事にしています。また、デジタルの世界でも、作品の固有性が保証されているNFTアートにも取り組んでいます。まだあまり馴染みがないと思いますが、若い人と接していると実はデジタルの世界で表現している人もたくさんいらっしゃる。デジタルの世界にコミュニティをつくったりしていくことで、リアルでもつながりが生まれたり、生きやすくなることにつながればと考えて取り組んでいます」

若林「コミュニケーションの在り方も非常に多層化しているのですね」

上地「時代の潮流に合わせて可能性を拓いていく姿勢に感銘を受けました。私たち沖縄アーツカウンシルでは、『沖縄の多様で豊かな地域の伝統芸能や文化芸術活動の持続的発展を図る』ことを目的に、補助事業や担い手の育成事業、文化芸術名鑑のデータベース化など、沖縄県内団体の各種取り組みを支援してきました。2023年からは石垣島の障がいを持つ方々とともに演劇活動を行う『一般社団法人UNIVA』を支援しているところです。障がい者の可能性を広げるプロジェクトにおいて、支える側、スタッフ間の共通認識をどう育んでいますか? 組織内、地域内で共通認識や言語をつくっているのでしょうか?」

森下「障がいのある人という区別はあまりない、と一言で簡単には言えず、公的な支援の場合、どうしても制度で区切らなければ支援できないという実状もあります。しかし、本来、福祉の根っこにあるのは、子ども、女性、お年寄り、障がい者、いろいろな立場の人にとっての助け合いの文化をコミュニティの中でどうつくっていくか。利用者側か、支援者側かということでなく、『関わり続けたい、ここで働きたい』と思えるような文化がどれだけそのコミュニティにあるのか、非制度の部分を目に見える形で共有していくことがアートや表現活動など、文化的な活動にあるのではないかと考えています」

田村「1995年の阪神淡路大震災の時に私たちが設立した多文化共生センター大阪(旧・外国人地震情報センター)での外国人被災支援を機に、地球市民賞を受賞しましたが、あれから30年経って世の中もいろいろ変わりました。アートの表現方法が変化するように、障がいの考え方も変わってきて、身体ではフィジカルなダイバーシティ、精神障害・発達障害ではニューロダイバーシティーまで多様化、また多様性をキーワードに、障がいのある人とそうでない人の境目も曖昧になってきています。たんぽぽの家も沖縄アーツカウンシルも、時代は違えども社会の状況の変化に合わせながら活動している印象を受けました。森下さんの話にあった『周辺にあるものを見ていく』ことは大事ですよね。周辺から内側を眺めることで、見えなかったものが見えてくると思います。障がい者の働く現場を見にいくと『私たちはあんなに楽しそうに働いてるかな」と考えさせられます。遊ぶように働くということ見直さなくてはと思いました」

永田「森下さんには、私がセンター長を務めるKIITOの勉強会に外部講師としてきてもらったことがあるのですが、掛け合わせとつなぎ方がすごいと感心したことを覚えています。今回の発表も、圧倒的なクオリティでつないでいるという印象で、簡単には真似できないクオリティを生み出すヒントがちりばめられていて改めて大変勉強になりました」

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告②

地域サポートわかさ(沖縄県) 事務局長 宮城潤

那覇市西側の海岸線に面した若狭が浦地域を住み良いまちにするため、那覇市若狭公民館、那覇市立若狭児童館を拠点に、学校、地域、家庭と連携・協力を図りながら、明るく活力あるまちづくりを進めることを目的としたNPO法人。

★本セッションでは、「パーラー公民館」「アートな部活動」などについて活動報告を行った。

「つどう」「まなぶ」「むすぶ」が次々生まれる地域の社交場。

「パーラー公民館」 「アートな部活動」

公民館の基本的な役割である「つどう」「まなぶ」「むすぶ」をテーマに多様な活動を展開。生活圏に公民館がないエリアへ出向く「パーラー公民館」、アーティストと協働で行う「アートな部活動」、防災、インターネットの情報発信など、住みよいまちづくりのためのさまざまな活動を行う。「誰一人取り残さない地域社会の実現」をモットーに、留学生への食糧支援、やさしい日本語で伝えるオンラインのコロナ対策セミナー、ネパールニューイヤーパーティの共同開催をはじめ、国籍、年齢、性別を問わず、地域の人々との相互理解に努める。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

田村「私は若狭公民館のLINEに登録しているんですよ。若狭公民館の扱う社会課題は、実はかなり深刻ですが、アートなどの工夫で、外国人も積極的に参加できるよう敷居を低くして、しっかりしたつながりを持っています。それを『公民館』の活動として行っていることが大変重要ですね。地域住民が社会参画する仕組み=核として公民館がある。若狭公民館の活動はいろいろな分野の会合でもよく話題に上ります」

森下「半分民間、半分公共といった公民館が地域の核となって、小さな積み重ねの中でソーシャルチェンジを生み出す場となっていることに価値があると思います。独居の人が増える中で、こうした場所はますます重要になるのでしょうね。私ももっと公民館を利用してみようと思いました」

宮城「若狭公民館では、いわゆるアウトプットとしてアートそのものを核に活動しているわけではありません。実直に社会教育や地域活動に向き合う中で、いろいろなアーティストや専門家、アート系のNPOの力を借りて活動しています。私自身が以前、ここから近くのアート系NPOの前島アートセンターで活動していたという経緯があります。90年代の暴力団抗争事件により、治安の不安から活気を失った歓楽街のスナックをギャラリーに改装して展覧会をするなどの活動を行っていました。そこでは、ギャラリーの側で酔い潰れている人がいたり、居場所のない子どもが夜遅くまで前島アートセンターのカフェにいるといったことが日常茶飯事でした。ところが若狭公民館に勤め始めたら、公民館では前島アートセンターで見かけたような生きづらさを感じている人があまり見られないんですね。公民館はもっと開かれてもいい。居場所がない人に「いつでも来ていいですよ」という姿勢で、地域とコミュニケーションをとる活動を開始しました」

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告③

プラス・アーツ(兵庫県) 理事長 永田宏和

兵庫県を拠点とするプラス・アーツは、教育、まちづくり、防災、福祉、国際協力の分野にアート的発想や創造力を取り入れ、「社会課題解決+クリエイティブ」というクリエイティブな思考で課題解決を目指し活動する特定非営利活動法人。「楽しく防災を学ぶ」プログラムを考案し、国内外でワークショップを展開。神戸・三宮の海側にある旧生糸検査所を改修して2012年に開館した「デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO(キイト)」のセンター長も務める。デザイン都市・神戸の拠点施設で、デザインを人々の生活に採り入れ、より豊かに生きることを提案している。

★本セッションでは、「デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO」の活動について活動報告を行った。

「アートは超常識だ」クリエイティブ思考で社会課題解決を。

「デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO」

「アートは超常識だ」というクリエイティブ思考に基づき、既成概念にとらわれない新しい発想をアートと捉え、社会課題の解決にアーティスティックな超常識の発想を組み込んで活動している。あらゆる世代を対象に「みんながクリエイティブになる。そんな時代の中心になる」、「クリエイティブは一部のクリエイターだけのものでなく、すべての市民が手に入れ存分に発揮できる社会課題解決手法のひとつである」という考えに基づいて活動している。「社会課題+クリエイティブ」という発想で生まれたさまざまなプロジェクトの一部を紹介する。

◎こどもの教育+クリエイティブ=「ちびっこうべ」:2012年から2年に1回開催。クリエイターがファシリテーター役となり、子どもたちが街や店をつくり自分で運営する、創造教育プロジェクト。参加者たちが建築学部や調理師学校へ進学し、ボランティアとして戻ってくるという好循環が生まれている。

◎高齢者問題+クリエイティブ=「男・本気のパン教室」:ちびっこうべで出会ったシェフが指導役となり、リタイヤした高齢者がもう一度新しいスキルを身につけ、「パンじぃ」として地域で活動。さらに、じぃが先生役となって子どもたちとカフェやお店を運営するまちづくりモデルの取り組みも。カレーじぃ、コーヒーじぃ、マドレーヌじぃなど多面的に展開し、介護予防の分野からも注目され全国に広がっている。

◎観光+クリエイティブ=「date KOBEキャンペーン」※:主婦のアイデアで、デートの街神戸でデート文化を醸成するプロジェクト、30社くらいの企業も参加。

◎まちづくり+クリエイティブ=「美かえる」※:巨大なカエルのバルーンオブジェに使用されているカラフルな6色をあしらったパターン(図柄)で、道を彩り豊かにする活性化するプロジェクト。さまざまなステークホルダーの人が参加しながら、マルシェも生まれた。

◎多世代交流+クリエイティブ=「ふれあいオープン喫茶」※:一般的なふれあい喫茶の風景=老老介護の課題解決へ向け、子どもたちが主体的に手伝う「子どもカフェ」の取り組み。全国的に広がっている。

◎公園+クリエイティブ=「仮設のピザ窯のある公園プロジェクト」※:小さな公園に仮設のピザ窯を持ち込み、地域の人が100人ほど集まる公園活性化プロジェクト。後に「ピザ部」が発足。地域活動に参加したことのない人も参加。

(※印の企画は、「正しい答えより、楽しい答えがより正解です」をモットーに社会課題解決の手法を学ぶ「+クリエイティブゼミ」より生まれた企画の一部。40くらいのゼミのうち30ほどが実現している。)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

森下「どのプロジェクトもネーミングがいいですよね。楽しくて、キャッチ―で魅力的で、面白そうだなと惹かれて参加したくなります」

上地「私は、ゼミのモットーの『正しい答えより、楽しい答えがより正解です』という視点が抜け落ちがちなので、改めて大事だなと感じました」

若林「活動を囲い込まずに手放し開放していくことで、楽しさが飛び火して、手法やコミュニティの広がりをもたらすことってありますよね。それもプラス・アーツの活動の特徴だと感じました」

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

セッション2 *セッション2動画全編はこちら〉〉〉

アート × 防災

///////////////////////////

宮城潤(地域サポートわかさ)[地][防][教]

青木由香(アレッセ高岡)[防][多][教]

永田宏和(プラス・アーツ)[地][防]

上地里佳(沖縄アーツカウンシル)[地][防]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告④

プラス・アーツ(兵庫県) 理事長 永田宏和

フィロソフィー「地域豊穣化における、風、水、土、そして種の話」をベースに活動を展開。高齢化、マンネリ化で、地域の防災訓練に人が出てこないなど、地域という大地(土)が乾いてきていて、種(地域活動・行事)を植えても芽が出ない、育たないので水をやって育てる人が対応に苦慮していて、コミュニティは崩壊気味という状況である。そんな中、「種を運ぶ風=プラス・アーツ」「水=地域の各種団体」「土=支援する地域にお住まいの人々」「種=地域活動や行事」に見立て、強いタネにつくり変えて運んでいくように、防災訓練の活動そのものの変革をめざす。

★本セッションでは、「イザ!カエルキャラバン!」などについて活動報告を行った。

不完全プランニング+クリエイティブ=活動を魅力化。

「イザ!カエルキャラバン!」

キャラクター、カード・ボードゲーム、クイズを駆使して、「消火器のスラックアウト」「毛布担架タイムトライアル」など、被災者の声を集め、既成概念にとらわれない新しい発想の魅力的なプログラムを企画。アート×地域コミュニティセッションで紹介したコンセプトと同様に「+クリエイティブ」の発想で、デザイナー・アーティスト・NPO・ボランティア・子ども・学生を巻き込み、プロジェクトを展開している。

このプロジェクトは神戸にとどまらず、日本各地で多様なステークホルダーが参加し、みんなでつくる防災の祭という流れが生まれている。各地域で原型をとどめないほど「いじられ(アレンジされ)」て、37都道府県で631回開催されている。高齢者が息を吹き替えして元気に活動するようになったり、地元の中高生が手伝いに来たりして、高齢化やマンネリ化の波を脱却して新しい担い手が生まれている。

さらには、「『防災は楽しい』を世界に広げていきたい」と、海外23カ国(2022年まで)でプログラムを展開。各国でシンボルキャラクターはローカライズされ独自の形で展開されている。ネパールではモデル5都市の小学校で防災教育クラブ設立する普及事業を展開。2024年は節目の年になりそうで、防災教育関連の国際協力事業を行っているのは、ネパール、インド、マカティ(フィリピン)、ケソン(フィリピン)で、現地自治体と直接契約して活動支援を始めている。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

青木「私自身不勉強なもので、どう人を巻き込んでいけばよいのかということに関して、多くのことに気づかされました。外国ルーツの子どもたちを支援するアレッセ高岡でも、防災教育は課題です。2024年1月の能登半島地震では、富山県も一部大きな被害を受けました。経済的、家庭的に問題を抱える外国人ほど地域の防災活動に参加していなかったのですが、そういう人たちが集まって住んでいるアパートに限って住民の立ち退きを余儀なくされるというケースもありました。プラス・アーツさんの「イザ!カエルキャラバン!」の話を聞いて、「防災=楽しい活動」を展開し、そうした住民の人たちを巻き込んでいくことが大事だと思いました」

上地「『いじりたおす』とおっしゃってましたが、いい意味で手法を固めず、それぞれの地域でデフォルメできる余白があることで、より地域にスッと入り込んでいくというのが面白いなと思いました。自然災害が多様化している沖縄も防災が重要になっています。沖縄アーツカウンシルとしても、クリエイティブやアートを用いて、準備体操していくようにプロジェクトを考えていきたいですね」

若林「確かに防災におけるアートには、いざという時のリハーサルを行うという機能がありますね。永田さんがご活動を始めたのは1995年の阪神淡路大震災の影響が大きいと思いますが、災害が頻発する時代にあって、コミュニケーションにおける日ごろからの備えについてアドバイスはありますか?」

永田「災害が増える一方、地域コミュニティの防災では孤立して困っている人が多い。コロナも終息したかどうか不明な状況で、在宅避難の準備はとても重要で、待ったなしの瀬戸際の状況です。『つなぐ』『サポートする』組織があることが大事です。防災が人ごとでなく『自分ごと』になってきたが、担い手をどうやって増やすか、そのことに対する認識をしっかり持って、防災の取り組みを加速しなくてはなりませんね」

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告⑤

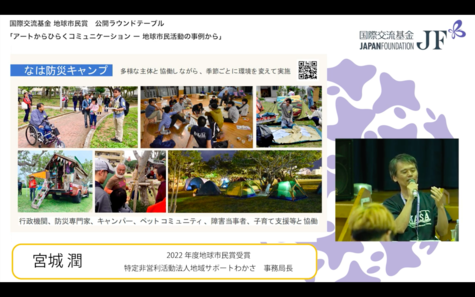

地域サポートわかさ(沖縄県) 事務局長 宮城潤

地震も津波もないイメージのある沖縄だが、有名な明和の大津波もあったように、実は地震、津波に無縁の地域とはいえず、30年以内に震度6以上の地震が起きる確率は26%以上あると言われている。若狭公民館が主管するエリアは海抜2メートル前後だが、2024年4月の台湾沖地震の際も避難場所となった。地域住民からは「いざというときどうすればよいのか」という不安の声があがっているという。全国の自主防災組織率約84.3%に対して沖縄は33.1%と低く、那覇はさらにその半分程度。阪神淡路大震災で自助共助によって命が救われた教訓をもとに、発災後のフェーズにそれぞれどう取り組むか。人命救助の「72時間の壁」への対応が重要であるという考えのもと、防災に力を入れて取り組んでいる。

★本セッションでは、「リッカ!ヤールーキャラバン」 「なは防災キャンプ」 「なは市民協働大学院の講座」などについて活動報告を行った。

自己責任でなく「自己完結」をテーマに多様な人々がかかわる防災キャンプ。

「リッカ!ヤールーキャラバン」 「なは防災キャンプ」 「なは市民協働大学院の講座」

◎「リッカ!ヤールーキャラバン!」:防災をテーマに自主防災組織づくりの講座、ネットワークづくりのための図上訓練、伝承をもとにした防災紙芝居づくりなど多様な取り組みを行うもどうにも広がらず、「多世代、多様な人が楽しめる防災の取り組み」が必要だと考えていた。そんな時、兼ねてより縁のあったプラス・アーツの永田さんに再会。「イザ!カエルキャラバン!」の全国展開について知り、沖縄版をつくりたいと思い立つ。沖縄独自のキャラクターや企画づくりに取り組んで、「リッカ!ヤールーキャラバン!」として開発した。

◎「なは防災キャンプ」:「リッカ!ヤールーキャラバン!」に関心を持った大学コンソーシアムのコーディネーターと話し合っている中で生まれた、キャンプと防災を掛け合わせた模擬避難所体験イベント。屋内外など場所を変えて、季節ごとに開催。自己責任ではなく「自己完結」をテーマに、持ち物の指定をせずに、一泊避難することを想定して参加者に考えてもらい、持ってきたものをシェアして助け合う。キャンプに精通した人やペットのコミュニティなど、関わる人も増えてきた。高齢者、外国人、体の不自由な方、子どもなどを想定したキャンプを通じ、いざという時に率先して動けるようになることを目指す。防災キャンプという実践的な取り組みと併せて、講演会、シンポジウム、演劇ワークショップも開催。劇団TSJ協力のもと行った演劇ワークショップでは、医療的ケアが必要な子どもたちが避難所にきた時の対処法などをテーマに、その時の状況に合わせてそれぞれの役まわりで演じる即興演劇を行った。感情を伴う経験は知識だけとは全く異なり記憶の定着度が違う。那覇市総合防災訓練と連携するなどいろいろ展開した。那覇市外からも取り組みたいという声が上がり、一般社団法人災害プラットフォームおきなわを設立、コロナ禍での避難運営を検証する動きに発展した。

◎なは市民協働大学院の講座:沖縄に多いネパール人留学生向けの防災啓発や避難所の食料問題、そして朝食会を通じて顔の見える地域コミュニティづくりに取り組む(2023年度の留学生による)。 こうしたさまざまな取り組みを重ねてきたおかげで、2024年4月3日に津波警報が出た時も、若狭公民館の職員の対応は素早く、スムーズであった。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

青木「演劇と防災の組み合わせという手法もあるんですね。想像力を活性化させる取り組みだと感じました。私は「想像力」がキーワードだと思ったのですが、防災における想像力は命を守ることに繋がります。防災というリハーサルを、頭の中だけでなく感情を伴うところまで落とし込んでいく。簡単にできることではないと思いました。ポイントがあればお教えください」

宮城「発信が重要だと思います。防災演劇は、即興演劇を通じた教育活動の地域パートナーを探していた劇団側からアプローチがありました。防災キャンプも、自分たちだけでは面白いものにならなかったかもしれない。キャンプに精通した人が『イザ!カエルキャラバン!』を知って『若狭公民館だったら何かできるかもしれない』と相談に来てくれました。試しに小さく実施してみたところ、プログラム化して展開できそうだということで始まったんです。発信することによって、地域以外の人にも面白いと興味を持ってもらえてそこから展開していったのだと思います」

若林「発信し続けることが大事ということですね。発信するとアイデアやノウハウといった自分たちの宝が出ていくと思われがちですが、逆に、外部の人材など『新たな宝』として戻ってくることがあるのだなと思いました。田村さんはいかがですか?」

田村「能登半島地震については震災後ずっと関わっていますが、輪島市ではいまだに400人が避難所で暮らすなど現在も厳しい状況が続いています。『楽しい防災と、厳しい現実』。そのギャップにどう向き合うのか、ここ何年か悩んでいます。被災地に来る人も正直少ない。高齢化も進んでいて、中高生や外国人に期待するしかありません。その流れをどうつくるのか。入口として「アート×防災は楽しい」ということはわかりましたが、厳しい現実にどうつなげていくか、それを午後も議論していきたいところでです」

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告⑥

アレッセ高岡(富山県) 理事長 青木由香

1990年頃より多くの外国人労働者を受け入れていた高岡市では、外国ルーツの子どもは勉強ができない・進学できないことが「当たり前」だった。このおかしな「当たり前」が議論どころか一般の意識に上ることすらない状況の中、目の前の子どもたちを支えようと2010年にアレッセ高岡を設立し、学習支援教室を開始。2020年度から、外国ルーツの子どもの「支援」という枠組みを超え、地域すべての人々が互いの違いを理解・尊重し、多様性を真に受けとめる市民となっていくような教育プログラムを展開。

★本セッションでは、「防災ワークショップ」 などについて活動報告を行った。

多様性を地域の力に。

「防災ワークショップ」

「多様性を地域の力に」をテーマに開催した「防災ワークショップ」は、地元消防署の協力のもと、外国人に家族ぐるみで参加してもらい行った。身近な道具を使って下敷きになった人の救助体験。「人がつながるというのはどんなことか、これをきっかけに知ってもらえれば」と、おたがいの違いを理解尊重し、多様性を真に受け止めるための活動が続けられている。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

若林「外国ルーツの青少年の教育支援をしていらっしゃいますが、防災という非日常のテーマにはどのような意図があって取り組んでいらっしゃるのでしょうか?」

青木「基本は教育にフォーカスして、若い世代が参加し、働くということを意識して活動しています。たまたま地域の消防団に所属するスタッフがいたこともあって、防災ワークショップを開催するようになりました。普段、地域に一緒にいながら交流がない、分離したまま日常が続いていく状況にあって、何も変わらないという焦燥感がありました。不謹慎かもしれませんが、「防災」や「災害」はある意味重要なコンテンツです。災害時は誰もが顔を向き合わせざるを得ないからこそ、『想像力』を働かせて私たちがどう行動すべきかを考えながら「防災」取り組んでいます」

上地「私は以前富山に住んでアートプロジェクトに関わっていたことがあって、海外のアーティストを受け入れるレジデンスもしていました。そのときに外国の方が小さな地震にも混乱しているのを見ていたので、富山県在住の外国ルーツの子どもたちとの日々の取り組みの大事さを感じました。『空間を同じくしているだけ』というお話がありましたが、それをどう解決できるかは大きな課題ですね」

若林「アレッセ高岡の事例や、『楽しい防災と厳しい現実の狭間で、我々はどうすべきか』という田村さんからの問いについて、永田さん、最後にコメントをお願いします」

永田「私自身、田村さんと同じ問題意識をずっと抱えてきました。2005年からいろいろな地域の支援に行きながら、街づくり専門家の立場として感じていたのは、『コミュニティが希薄になっている』という根深い問題。それが今まさに能登で顕在化しています。防災って最後の砦的存在じゃないでしょうか。いろいろな側面でつながりがなくなっていたのが、防災をきっかけにつながるという成功例が増えています。青木さんがおっしゃる『防災や災害を利用する』というのは、まさに大正解だと思います。『防災=楽しい』というよりも、『防災教育は楽しく』という表現がしっくりくるのかもしれませんね。マンネリ化、高齢化で崩壊気味で、どこから防災に取り組むのか厳しい状況ではありますが、パンじぃ、ピザ部などの事例のようにやり方次第でコミュニティ再生の可能性も充分ある。そういう積み重ねの中で、豊かなコミュニティや社会をどうつくっていくのか。あの手この手で取り組んでいくしかありません」

若林「防災は一つのメニューであり、種。とっかかりを生み出し、やり続けるということ。コミュニケーションし続けることが、厳しい現実に向きあう方法のひとつであることがお話から見えてきました」