国際交流基金 地球市民賞 公開ラウンドテーブル レポート【後編】

「アートからひらくコミュニケーション―地球市民活動の事例から」

2025.09.30

【特集085】

優れた国際文化交流活動を地域に根ざしながら行う団体に授与される「国際交流基金 地球市民賞」。2024年6月に沖縄で開催した公開ラウンドテーブルでは、多彩な社会領域をつなぐ「アート」に注目し、これまで地球市民賞を受賞した団体の中から実践者6団体とモデレーター、コメンテーターが一堂に会して、4テーマ×各60分間のセッションが繰り広げられました(一般参加者は、会場またはオンライン視聴にて参加)。

「アート」×「地域コミュニティ」「防災」「多文化共生」「教育」を切り口に、それぞれのテーマで活動する各団体が、地域で展開するプロジェクトの概要と成果について発表しながら、互いの活動について語り合う公開ラウンドテーブルの熱気を、前編(セッション1・2)・後編(セッション3・4)に分けてご紹介します。 ※本記事は約4時間に及ぶ4つのセッションの要点を抜粋して編集。セッション全編は以下のYoutubeリンクよりご覧ください。

2024年6月30日(日曜日) 会場:沖縄県那覇市若狭公民館 3階ホール

第一部

セッション1:アート × 地域コミュニティ

セッション2:アート × 防災

第二部

セッション3:アート × 多文化共生

セッション4:アート × 教育

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[登壇者]※敬称略 【 】内:地球市民賞受賞年度

登壇セッション[地]1.地域コミュニティ [防]2.防災[多]3.多文化共生 [教]4.教育

▶︎スピーカー:

宮城潤(地域サポートわかさ 事務局長)沖縄県【2022年度】[地][防][教]

佐藤純子(地域サポートわかさ 職員)沖縄県【2022年度】[多]

青木由香(アレッセ高岡 理事長)富山県【2022年度】[防][多][教]

下山久(国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ 代表)沖縄県【2019年度】[多][教]

永田宏和(プラス・アーツ 理事長)兵庫県【2014年度】[地][防]

森下静香(たんぽぽの家 理事 / Good Job!センター香芝 センター長)奈良県【1994年度】[地][多]

上地里佳(沖縄アーツカウンシル チーフプログラムオフィサー)沖縄県[地][防]

具志幸大(沖縄アーツカウンシル プログラムオフィサー)沖縄県[多][教]

島袋典子(アメラジアンスクール・イン・オキナワ 理事長)沖縄県【2014年度】[教]欠席

▶︎モデレーター:若林朋子(プロジェクト・コーディネーター / 立教大学大学院 社会デザイン研究科特任教授)

▶︎コメンテーター:田村太郎(ダイバーシティ研究所 代表理事)

登壇者プロフィール詳細はこちら〉〉〉

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

セッション3 *セッション3動画はこちら〉〉〉

アート × 多文化共生

//////////////////////////////////////////////////

佐藤純子(地域サポートわかさ)[多]

青木由香(アレッセ高岡)[防][多][教]

下山久(国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ)[多][教]

森下静香(たんぽぽの家)[地][多]

具志幸大(沖縄アーツカウンシル)[多][教]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告⑦

アレッセ高岡(富山県) 理事長 青木由香

外国ルーツの青少年が日本とルーツ国の架け橋や地域社会の一員として活躍する人材となるよう学習支援などの事業を推進する団体。

★本セッションでは、「短編映画制作ワークショップ『高岡事件』」の活動について活動報告を行った。

多国籍の高校生たちによる映画製作で、多文化共生を。

「短編映画制作ワークショップ『高岡事件』」

富山県在住の多国籍の高校生10人(5人は外国ルーツ)が、それぞれの体験を元にして映画を制作する3日間のプログラム。学習支援を中心に活動する中で「地域の子どもたちの顔が見えない」という課題に、アートの中でも映画を一つの手法として選び、2021-22年に取り組んだ。プロの映画制作集団「空族kuzoku」の力を借りながら、演技だけでなく撮影や照明、音声なども高校生が手がけ、10分くらいの短編映画を制作。映画祭を開催し、プロの作品と一緒に上映した。移民の受け入れや教育についてネガティブ思考になりがちな富山において、難しいこと抜きで楽しみながら、協力・調整・実行する参加者たちの姿から、多文化共生を実感できるイベントとなった。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

具志「私も小さい頃から伝統芸能の琉球舞踊という別世界で多文化共生してきました。学校に勤める経験もしながら、芸能の力はすごいと思ったことは何度もあります。さまざまな国の方と地域の中に自然と入っていける力が映画にあることは発見でした。失敗しても一生懸命さが伝われば受け入れてもらえる、そんな文化芸術の力で多文化共生に取り組んでみたい、と大変参考になりました」

若林「多文化共生といえば国籍に目を向けがちですが、具志さんのお話を伺いながら、例えば芸能などの世界も一つの文化であると気づきました。多文化といえばダイバーシティですが、田村さんのお考えはいかがですか?」

田村「一つの作品をみんなでつくるプロセスに、アートの価値があります。阪神淡路大震災では、多言語のラジオ番組をみんなでつくりました。そのプロセスを通じていろいろな人の視点や知見、受け取り方の違いが浮彫りになりました。撮影許可をめぐるコミュニケーションにも『そんな視点があるんだ』という気づきがあったはずです。皆でつくるプロセスの中にも、多文化共生のヒントがたくさんありますね」

青木「確かにプロセスは大事でした。そして、作品として目に見える形に仕上げたということも大きかったですね。また、映画の場合、関わった人と違う場所や文脈で作品が上演されることが多いと思います。富山県のミニシアターで、制作した短編映画を読み解くワークショップを行った時、映画制作に関わってない中国ルーツの中学生が『登場人物の顔のない男の子は自分のようだ』と言いました。その子は日本語があまり話せず、学校や地域社会に自分の存在(居場所)がないと感じているそうで、悲しい重ね合わせだったかもしれません。でも、このように、新しい場所で、新しい意味や感情が生まれることに意義があります。富山では外国人が散在し、見えにくくなっているという課題があるので、彼らの力を見せつけたいという思いで取り組んだ映画制作ワークショップでした」

森下「イマジネーションを『見える化』して伝わること、それによって、次はこうしてみたい、と展開していくこと。形にして見せるのはアートならではだと思います」

佐藤「違う国と日本の子どもたちが一つの作品に取り組みながら、一緒になってつくり、みんなで見るということそのものが、多文化共生につながるのではないでしょうか」

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告⑧

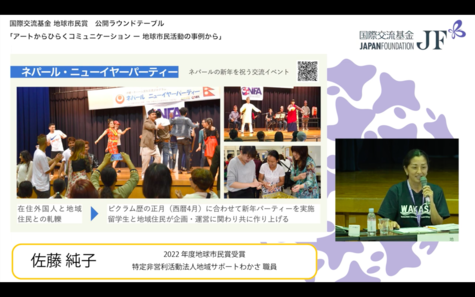

地域サポートわかさ(沖縄県) 佐藤純子

那覇市若狭公民館、那覇市立若狭児童館を拠点に、学校、地域、家庭と連携・協力を図りながら、明るく活力あるまちづくりを進めることを目的としたNPO法人。

★本セッションでは、「若狭公民館で行われている多文化共生のとりくみ」について活動報告を行った。

誰もが使える公民館で、自然発生的に生まれる多文化共生。

「ネパールニューイヤーパーティー」 「多文化カフェ」 「ユーチュー部」

若狭公民館はさまざまな課題に対応するため、それぞれに担当があり、佐藤は「多文化共生」を担当している。若狭公民館の周辺には日本語学校が多いため、外国人がたくさん住んでいるという環境があった。公民館は誰でも使うことができる場所。ロビー利用などで毎日来ている外国人が、インターンの中学生と話す中で英会話サークルを手伝うことになったり、高校生と子どもたちとの交流が生まれたり、多言語話者の言語研究者が授業をしたり、若狭公民館のアプリをつくってくれたりした。公民館にただ居合わせたことから新しい関係性が生まれ、何かを一緒に始める現象が起きやすくなっている。

地域に多くの外国人が暮らす若狭公民館では、ネパール・ニューイヤーパーティーの開催をきっかけに、多文化共生に関する取り組みが広がっている。さまざまな連携のもとで進められる多文化共生の取り組みを発信していくと、さらに多くの相談が持ち込まれるようになった。これらの取り組みが広まると、「外国ルーツの方々に向けた居場所をやらないか」という話が出てきた。活動が始まると、公民館内の他の居場所やサークル、講座との交流が生まれ、ロビー利用者も巻き込んで広がりを見せている。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

田村「『多文化共生』という言葉は、阪神淡路大震災の後、我々多文化共生センター大阪(旧・外国人地震情報センター)が広めた言葉です。活動に参加したボランティアの半分が外国語ネイティブだったため『外国人支援センター』は使いたくないし、一緒に助け合ってやってきた外国人と日本人との線も引けない、支援する・されるという関係は違うのではとこの名称が生まれました。若狭公民館は、来た人が主体となっているのがいいですね。多文化は、国籍、文化、年齢世代の違いを超えて誰もが主役になれるし、もっと広がっていく。主と客が入れ替わることがあるのが、公民館という場が持つ力、そんな公民館の力が多文化共生に重なると思いました」

森下「ただお茶とお菓子があって出入り自由で、何もしなくていい、でも誰もが主役になれる、そんな場所が保証されている安心感から、関係が生まれていくことは多いと思います。能登半島地震では、金沢を拠点に演劇活動をする黒田百合さんが、復旧期にある金沢市民芸術村でオープンサロンをはじめました。活動も大事ですが、その手前の居場所づくりはもっと大事だと思います」

若林「佐藤さんは、何もしない場所としての公民館でどのようなコミュニケーションを行っていますか? 仲介役をしているのですか? それとも偶発性に委ねているのでしょうか?」

佐藤「こちらから『やって』とは言いませんが、いつ、どこで、どういうことが行われます、という情報提供はしています。自分からすすんで拾いにはいきませんが、舞い込んできた話は小さくてもしっかり拾って掴みます」

若林「拾う、そして発信し続ける。ここでもヒントをいただきました」

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告⑨

国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ(沖縄県) 代表 下山久

「りっかりっか*フェスタ(正式名称:国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ)」は、1994年初開催、2005年(沖縄戦後60年)より毎年1週間開催され、2024年で22回目を迎えた児童、青少年、ファミリーのための国際舞台芸術フェスティバル。「劇場は命薬(ヌチグスイ)」をテーマに、「児童青少年にこそ最も上質な芸術を提供する」というモットーのもと、0歳から大人まで一緒に親子、家族、友達と感動体験を共有し、豊かな芸術体験を共有し心の栄養剤(ヌチグスイ)を得られるようなプログラムづくりを行う。国や文化が違っても舞台を通してお互いの違いを受け入れ、認め合い、交流することで平和な世界へ歩みをすすめてほしい、という理念を持ち、世界各国から舞台作品を沖縄に呼んで上演している。

★本セッションでは、「りっかりっか*フェスタ」の活動について活動報告を行った。

劇場は命薬(ぬちぐすい)。明日も生きていたくなる演劇。

「りっかりっか*フェスタ」

「りっか」は、沖縄の方言で「いこうよ」という意味。日本語の立夏、イタリア語の「豊かな」(ricca)という意味の女性名詞にもかけている。フェスタ期間中は世界のさまざまな国のアーティストが沖縄を訪れ、那覇市内の劇場、文化施設、学校などでの演劇の上演や、ワークショップ、シンポジウム、ネットワークプログラムを開催。悲劇・喜劇などさまざまな演劇を家族揃って梯子観劇できる。他の演劇フェスティバルにない特徴は、乳幼児向けの作品があること。上演作品の多くが0歳から大人まで楽しめるノンバーバル作品(=言葉を使わず動きや表情だけで表現する)。赤ちゃんのころから演劇に触れることで、演劇をする人口、見る人口、親しむ人口が増え、豊かな心を育んでほしいと願っている。

また、運営は、世界各国からのボランティアで20代がほとんど。出演者やボランティアとの交流も魅力で、彼らから学ぶことは多い。小学生のうちからあらゆる国の多様な表現の舞台を見て、アーティストと交流することで日本と世界がつながっていると実感できる。アジアの中の交流拠点となって児童青少年演劇のハブをめざす。

「劇場は命薬(ぬちぐすい)」という「りっかりっか*フェスタ」のテーマには、「劇場が命の薬になったらいいな」という想いが込められている。日本では児童・青少年演劇への偏見があるが、演劇の質の向上、多言語・非言語の国際共同制作や討論の場、アーティスト・イン・レジデンスの開催による創作意欲の向上など、今後の発展に貢献したい。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

若林「フェスティバルを通じて多言語・非言語による表現方法について考えていくこと、国籍や言葉を超えたコミュニケーションをつくっていくことについて、具志さんいかがですか」

具志「私の門下生が沖縄芝居でフェスティバルに出たことがあります。沖縄の芸能も知らず知らずのうちに影響を受けているのではないでしょうか。沖縄の地理的な特性を生かした国際的なフェスティバルとなっていて、ボランティア参加によるコミュニケーションも生まれていてとても有意義なイベントですね」

森下「今回初めてこのイベントのことを知りましたが、『劇場は命薬』というテーマやパンフレットの写真から伝わってくる熱気に圧倒されています。どんな質の作品が青少年に必要か、どのように作品を選定しているのですか?」

下山「日本、韓国の18歳未満の青少年の一番の死因は自殺だそうです。私たちの作品選定基準は『明日も生きて行こうと勇気をもてる作品』であるかどうか。そうでなければ演劇の役割を果たしません。上手いとか下手ではなく、見る人が感動して、人間っていいなと思えることが一番大きな基準じゃないでしょうか」

佐藤「私は千葉から移住してきた13年前、息子が3歳のときから毎年見ています。その年代にあった演目もたくさん用意されていて、泣いたり、笑ったり、短い作品の中に喜怒哀楽がたくさんつまっていて、大人の私が見ても感動します。このフェスティバルの純粋なファンです」

下山「ノンバーバルで多言語ということもありますが、子どもたちに作品が伝わるかどうかが重要だと考えています。言葉のあるいい作品もたくさんありますが、字幕を出すと字幕ばかり見てしまうし、なかなか子どもたちに伝えられない。日本はアジアの中では経験が豊富な国。これから負荷がかかるアジアの子どもたちに私たち演劇人に何ができるか。そのためにもノンバーバルじゃないと難しいなと考えています」

若林「そろそろ『りっかりっか*フェスタ』の季節ですね。ぜひ足を運んでいただければと思います」

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

セッション4 *セッション4動画はこちら〉〉〉

アート × 教育

///////////////////////////

宮城潤(地域サポートわかさ)[地][防][教]

青木由香(アレッセ高岡)[防][多][教]

下山久(国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ実行委員会)[多][教]

具志幸大(沖縄アーツカウンシル)[多][教]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告⑩

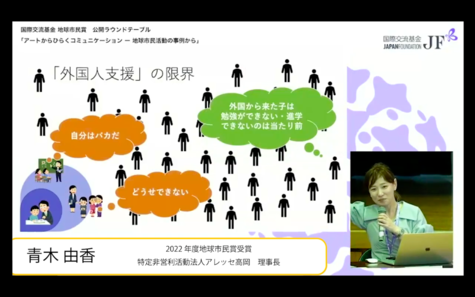

アレッセ高岡(富山県) 理事長 青木由香

外国ルーツの青少年が日本とルーツ国の架け橋や地域社会の一員として活躍する人材となるよう学習支援などの事業を推進するアレッセ高岡が掲げるミッションはふたつ。一つはともに地域の未来を切り拓く人材の育成。もう一つは多様性を地域の力にするための啓発活動。そのミッションのもと、学習支援事業、教育情報支援事業、2020年からは市民性教育事業を開始。コロナをきっかけにオンライン学習支援なども始め、15年ほど活動している。外国人散在エリアで子どもたちの姿が見えにくいため、適切なサポートが行き届かず、地域の片隅でひっそりと行う「外国人支援」の限界を感じている。地域に馴染めないマイノリティはマジョリティから排除される力が働く中、課題が山積する地方都市で、それを解決する可能性を秘めた新たな感性を持つ外国ルーツの子どもたちは、その力を発揮できず無駄にしている。変わるべきは周りのマジョリティのほう。外国ルーツの子どもの教育も少子高齢化等の課題も「私たち」「みんな」の課題として取り組む必要がある。そのための資質や能力を育む「市民性教育」=シティズンシップ・エデュケーション、をキーワードに、様々な活動を展開してきた。

★本セッションでは、「市民性教育事業」 「SDGsアート展」 「フィルムフェスティバル」の活動について活動報告を行った。

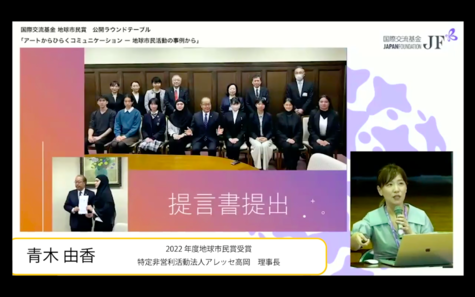

県知事に提言書を提出して、富山県と羅針盤を共有。

「市民性教育セミナー」 「SDGsアート展」 「フィルムフェスティバル」

「違い」や「ふるさと」、「キャリアデザイン」「SDGs」などをテーマとした「市民性教育講座」「SDGsアート展」「フィルムフェスティバル」を開催。ターゲットを外国人、日本人と絞らず、いろいろな活動を通してつながることで、地域で広く問題意識を共有してきたことが評価され、地球市民賞を受賞。

問題意識を共有しても実際に社会を変えることには壁があり、エビデンスを持って取り組む必要がある。そこで、富山県内の外国ルーツの若者11人が「学びのニーズ調査」を行って提言をまとめ、県知事に提言書を提出。その後、発表されている県の教育方針に関するニュースは、提言書を踏まえているのではないかと思われる内容が続いており、提言をきっかけに、富山県と羅針盤を共有でき、小さな一歩を踏み出したのではないかという手応えがある。

参加者の一人であるフィリピンルーツの若者の印象的な言葉があった。『ルーツを隠すことが当然だと思って子どもの頃から過ごしてきました。このプロジェクトに参加して、子どもの頃、自分のルーツを隠さざるを得なかったことに気づいて、ものすごく憤りと悲しみを感じる。何も知らない方が幸せかもしれない、気づいた今の方が苦しいと感じます。ルーツに誇り持てない子どもたちの状況を変えたいと思う』

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

田村「多文化共生の実現には、社会全体が変わっていくアプローチが大事。教育は誰かに教えてもらうという印象がありますが、市民性教育とは自分たちで学び、皆で考えることが求められています。地球市民賞を受賞したアレッセ高岡の市民性教育と重なっていることもあるかと思いますし、高岡から全国に活動が広がっていくように、今日のような機会をしっかり設けていきたいですね」

若林「教育には、市民性教育も学校教育もありますが、代々受け継がれてきた教えも教育に入るかもしれませんね。社会教育にアートを取り入れている若狭公民館さんのお話を聞いてみましょう」

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

活動報告⑪

地域サポートわかさ(沖縄県) 宮城潤

那覇市西側の海岸線に面した若狭が浦地域を住み良いまちにするため、学校以外の社会教育の場としての那覇市若狭公民館、那覇市立若狭児童館を拠点に、学校、地域、家庭と連携・協力を図りながら、明るく活力あるまちづくりを進めることを目的としたNPO法人。

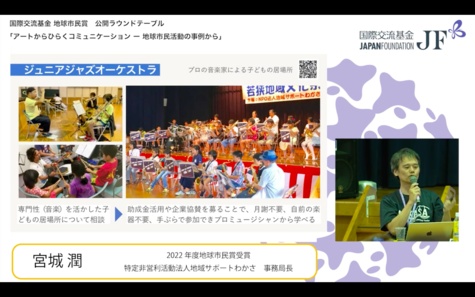

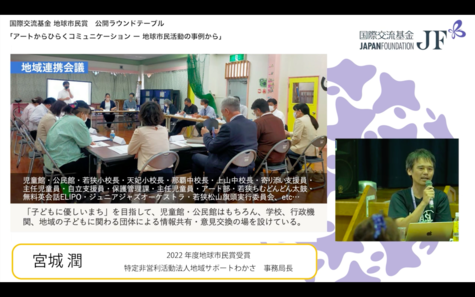

★本セッションでは、多様な体験活動と「子どもに優しいまち」をテーマに取り組む児童館と連携した居場所事業について活動報告を行った。

多様な体験活動、児童館と連携した「子どもの居場所事業」

学校教育は同じタイミングで学ぶ「スズメの学校」。一方、社会教育は「メダカの学校」で、学ぶ側に主体があり、ゆりかごから墓場まで世代も幅広くて先生と生徒の区別がなく、それぞれが選択して学んでいく。 中学校2校、小学校が4校ある若狭公民館のエリア。子どもの体験活動として、子どもの創作エイサーのチーム「若狭ちむどんどん太鼓」や、月謝や楽器が不要でプロのミュージシャンから学べる「ジュニアジャズオーケストラ」、映画制作会社と一緒に子どもたちが実行委員として審査員や司会や受付、音響などのスタッフを担う「こども国際映画祭in沖縄」、野外上映会「うみそら上映会in若狭」、「無料英会話教室ELIPO」、大学生が学習支援をしながら自らインターンとして学ぶ学習支援「土曜朝塾」、本場のサンバチームと体験する「ブラジルサンバの教室」、南極観測隊OBによる「南の島の南極教室」、トヨタ自動車のエンジニアの有志による「トヨタ・科学のびっくり箱!なぜなにレクチャー」、部活動の地域移行ではじめた中学生対象の「アート部」、「モザンビークの歌と文化紹介@若狭小学校」、防災教育「リッカ!ヤールキャラバン!」子どもたちがオンラインで選挙候補者に質問するワークショップなど、さまざまな活動がある。 最近では、フラットな空間である若狭児童館と連携した居場所づくりとして、「子どもに優しいまち」の体験活動も行い、地域に居場所と同時に逃げ場所をつくり、選択肢を与えている。学校教育だけではできない、習い事などさまざまな体験が主体的にできる地域の場、みんながつながって子どもたちを見守り、単体では把握できないことをお互いに把握して、気になることを地域連携会議で共有する。目的のある学校教育に対して、社会教育は意図しない学びにも着目する。目的を持って学びに行って偶発的に別の学びを得ることもあるので、多様な機会を設けながら、意図しない学びが得られるような環境をデザインしている。必ずしも目的があるわけでなく、手段でもあるという意味で、今日のテーマ「アート」に近い側面がある。アートそのものは目的であり手段であり、社会教育とアートの親和性を感じている。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

【ラウンドテーブルにおけるディスカッション】

具志「学校教育と社会教育の違いを、今日初めて認識しました。沖縄の芸能にもそういう力がある。郷土芸能の世界でも、どちらが先生かわからない側面があります。学校現場で働いてきた身として、教育現場が疲弊していたピークの時に、社会教育のことを分かっていれば、もっとうまく連携できたかもしれないですね。学校では生徒も甘えやすい。大人と接する社会教育では、子どもたちにもいい影響があるように思います。学校とは違う形で連携すれば、いい形で教育にかかわれるのではないかという発見がありました」

若林「一見子ども向けであっても、大人にとっても物の見方を変える可能性があるということですね」

下山「若狭公民館の活動は尊敬に値しますね。私たちも『赤ずきん』や『カルメン』を、親子、家族、友達と一緒に見てもらい、人生について語り合ってもらいたいと願っています。演劇は大きな傷を受けずに、人生を疑似体験することができます。教育とまでは言えないまでも、人材育成という目線でフェスティバルを考えていくことができますね。商店街とも連携して広げていけたらいいですね」

若林「会場のみなさん、教育×アート、また多文化共生について、ご質問はありますか?」

観客「アレッセ高岡の青木さんのお話に、『市民性教育』というキーワードがありました。街づくりについて考える時、家庭教育の質がだんだん落ちてきているように思いますし、学校でも道徳は教えるけど、疲弊感が漂ってきました。大人同士の関わりの中でぶつかることや意見が合わないケースもあります。市民性について、気を遣ったというエピソードがあれば教えていただけますか?」

青木「エピソードとは言えないかもしれませんが、いつも工夫しているのは、自分の意見が通らないからと言って、その場から立ち去ることがないよう「話し合いの場をつくりましょう」「ルールを設けましょう」ということです。異なる人間同士が対話するということは、時に譲歩したり、時に強く押したりしながら調整して、お互いが共有できる落としどころを最終的に見つけていくということ。そのための力が市民性だと考えます」

///////////////////////////

【ラウンドテーブル総括】

若林「以上で『アート×教育』セッションを終了します。本日のまとめとして一言ずついただけますか」

具志「今日はたくさんのことを学ぶことができました。子どもたちへ、そして社会に、今日得たことを見えないところでも還元していきたいと思います。私が沖縄アーツカウンシルに席をおけたのも、芸大を出たから。私主催の地球市民賞を作るなら、同僚のメンバーにあげたいくらい、いい組織だと思います。毎月20日に『文化の補助金相談会』を行っています。ぜひお気軽に文化振興会に遊びにいらしてください」

森下「沖縄の皆さんの豊かな活動を知ることができて大変有意義でした。たんぽぽの家が地球市民賞を受賞した1994年からすでに30年たっています。これまで取り組んできた芸術文化活動、特に音楽活動を通じてアジアで広げてきたことを、地域への参加や仕事づくりを通じて還元したいですね。国際交流や多文化共生からも、自身が学ぶべきことはもっとあると思いました。奈良に戻って、他のメンバーにも共有して、自分たちの活動に活かしていきたいと思います」

下山「『りっかりっか*フェスタ』は、受付や事務局スタッフなど、ボランティアの助けがないと成り立ちません。コロナ以降減ってはいますが、去年も台湾、香港、シンガポールなどから大学生を中心に40人くらい来ていただいています。今日も会場にいらしている琉大の学生さん、高校生のみなさんと一緒に私たちの劇場づくりをしながら、日本語と英語を交えつつ運営しています。そうした場が、私たちの中では人材育成の場だと思います。『赤ずきん』のオオカミが『なんで俺が悪いんだよ』と問いかけるような作品を、真正面から見せようとする感性が日本には必要です。ぜひ足を運んでもらって、親子や仲間や家族と人生について話し合ってもらいたいですね」

青木「普段自分が『こうなったらいいな』と思っていることをすでに実践していらっしゃる方々と席を並べて共有することができて光栄でしたし、ロールモデルとなるみなさんの「この背中を追って行けばいいんだ」という学びばかりの一日でした。宮城さんがおっしゃっていた社会教育の視点から、学校教育そのものを見直していくということも考えていきたいと思います。私は外国ルーツの若者たちが発信して活躍していくことを目指して活動しており、この場で話をすべきなのは私ではないという思いもあります。日本語が母語でない人が議論しようとすると日本語が壁となって躊躇することがあるためです。ノンバーバルなど、フラットにコミュニケーションをして合意形成していけるような場を、どうすればつくっていけるかを考えていきたいと思います」

佐藤「大きな賞をいただいてもっと頑張りたいという思いが出てきました。公民館、NPOの活動を認めていただけたこともモチベーションになります。みなさんのお話を聞いてさらに広げていきたいと思います」

宮城「今回、国際交流基金地球市民賞の公開フォローアップイベントを若狭公民館で開催していただけたのは大変光栄なことでしたし、勉強になりました。私はひねくれ者ではありますが、当たり前を疑うことは、実はいいことではないかと思っています。多文化共生もアートも、私たちが当たり前だと思っている先入観や固定概念が間違っているかもしれません。その視点に立つと、見える景色が変わってくるのかなと思いますし、これからも社会をつくっていく上で、そんな視点を持ち続けていきたいですね」

田村「オンライン参加で残念でしたが、会場からの息遣いなど伝わってくるものがありました。今日のテーマ『アートからひらくコミュニケーション』では、アートがひとつのキーワードでした。社会課題への入り口としてのアート。例えば、困っている外国人ルーツの子どもたちに、なかなかアプロ―チができないという社会課題への入り口として、アートでどう壁を低くして繋いでいくことができるか、たくさんのヒントがあったと思います。お客さん目線で『なるほど』で終わらせない、主体的に参加する、気持ちが動くような取り組みが大事ですね。

2つ目に『ひらく』というキーワードでは、施設をひらく、取り組みをひらく、組織をひらくなど、オープンにしていくことで新たなコミュニケーションが広がっていくことがあるかと思います。コミュニケーションは一方通行では成り立ちません。必ず双方向でないと成り立たない。下山さんがおっしゃった、『演劇を通じて、明日から生きて行こう、と思わせる』という言葉は印象に残りました。アートからコミュニケーションをひらいて、人間はちっぽけではない、互いに明日からも生きていく価値があると思えることは重要です。地球市民賞の取り組みは、それぞれの取り組みを地域で考え、他者が生きて行こうと思えることを大事にすること。そんな社会にすることが『地球市民』という言葉に込められていると思います」