8.台湾系ニホン語作家、準台北人作家と出会う

台北に滞在するときは、いつも淡水河を望む父の「家」に泊まります。日本よりも台湾にいることの多い父が購入した3LDKのマンションのことです。両親の寝室、父の書斎。最後の一部屋は、シングルベッドと机がふたつずつ。私と妹のためのものだと父は言います。だから台湾の父の「家」は、私たち姉妹にとって、母の住む東京の家とともに、もうひとつの「実家」のようなものです。

台湾の「実家」の窓からは、光を

去年の11月も、この「家」に私は数日間滞在しました。

「臺日作家交流論壇(台日作家交流フォーラム)」に出席するためです。

私を「日本」の作家として招いてくださったのは藤井省三さんでした。

藤井先生率いる東京大学中国語中国文学研究室と台湾Trend Micro教育財団が主催する「文学会議」は、日本と台湾の作家同士の交流を目的とする座談会や講演を中心としたシンポジウムです。1度目は2013年の11月に東京大学を舞台に行われました。このときの私は、甘耀明(カン・ヤオミン)さんと楊富閔(ヤン・フーミン)さんとともに「祖父母との別れ」というテーマで鼎談させてもらいました。通訳を介してではあるけれど、祖父母や更に一代遡ってその親たちが生きていた"台湾"を、現在を生きている自分自身の創作の糧としてふくよかに受けとめるかれらとの対話は大変興味深く、また感銘を受けました。

のちに、甘耀明さんの短篇小説集『神秘列車』(白水社)が日本で翻訳・刊行されました。また、楊富閔さんの短篇小説「聴こえない」も文芸誌『すばる』(2015年11月号)の海外作家シリーズで紹介されました。

同世代の台湾の作家たちと創作をめぐって語り合うことは、私には本当に貴重なひとときでした。自分が台湾から日本に移り住むことがなかったら、やっぱり小説を書きたいと思ったのかな、ということをはじめ、その場合、自分はどんな小説を書いていたのだろう、といったことも考えずにはいられませんでした。

東京から台北に舞台を移した昨年11月の作家会議は、シンポジウムの共催者である國立臺灣大學文學院・臺灣文學研究所の提供で台湾大学のホールで開催されました。

愛知大学現代中国学部で教鞭を執る黄英哲さんによる司会進行のもと、私は陳又津(チェン・ヨウジン)さんという同世代の作家と登壇しました。

私も陳さんも、名前に「又」という字があります。

背丈も、髪型も、どことなく似ていました。

座談会が始まったとき「......こう見えて私たちは従姉妹ではありません」と冗談めかした私の日本語を、通訳の方が中国語に訳したとたん又津さんの顔もほころんで、それが何だか嬉しかったです。

名前と背格好がどことなく似ている「準台北人」と「台湾系ニホン語人」。

名前と背格好だけでなく、創作に関する問題意識にも私たちは共通するものがありました。

国民党の元兵士である「外省人」の父親と、インドネシア出身の母親を両親にもつ又津さんは、親にとっての「異境」で育った子ども側から描かれた小説として、中国語に翻訳された私の『来福の家』を熱心に読んでくれていました。

私の両親がそうなのですが、「台湾人」の大多数を占めるのは1949年以前から台湾島に暮らす「本省人」と呼ばれる漢民族です。毛沢東との内戦に敗れた蔣介石とともに台湾に移り住んだひとたちは「外省人」と呼ばれていました。蔣介石に忠誠を誓うかれらの中には「恢復大陸(いつか大陸を取り戻す)」という心意気のもと、故郷に「帰る」日を夢見続けた人々も少なくありませんでした。かれらにとっての台湾は一種の「仮の土地」でした。

ただし、それももう半世紀以上前のこと。

台湾で生まれ育ったかれらの子どもたちはもちろん、その孫の世代にあたる人々ももう、とっくに成年しています。

こうした生まれたときからずっと台湾しか知らないかれらの子どもたちにとって、台湾は決して「仮の土地」ではありません。

又津さんもまた、そのような子どもの一人といえます。

さらにいえば、外省人の父親と連れ添うかのじょの母親の「母語」は、中国語でも台湾語でもなく、インドネシア語でした。

「準台北人」と自称するかのじょと、「台湾系ニホン語人」を自負する私はすぐに意気投合しました。

母語の異なる母親、完全な台湾人・日本人ではないという意識、学校の同級生たちと異なる自らの出自・・・・・・シンポジウムの主催者が「何處是我家(私の家はどこ?)」と題した私たちの対談は、黄英哲さんの巧みな司会進行及び通訳の方の迅速かつ適確な仕事っぷりに心地よくのりながら、すすみ、深まっていきました。

くやまれるのは、又津さんの作品はまだ日本語訳されていないため、かのじょが私の小説を読み込むほどには私がかのじょの作品を読み込めなかったことでした。この「作家会議」のために藤井先生が直々に試訳した短篇にしか目をとおせなかったのです。

そうであるからこそ、これで終わりではなく、これが始まりという気持ちで私は又津さんと別れました。

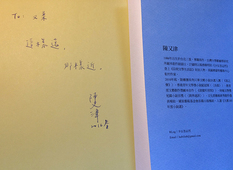

左: 陳又津さんが昨年11月に上梓したばかりの散文集『準台北人』。

右: 又津さんが「So far, so close」という意味の中国語を寄せてくれた。

その後、Facebookをつうじて私たちには共通の友人がいることが判明します。

その友人曰く、「これは運命だ」。

「又柔(you rou)」は、「有肉」。

「又津(you jin)」は、「有筋」。

私たちの名前は発音記号であるピンインで綴ると、肉がある、と、筋がある、という意味のことばと重なります。冗談を飛ばすのが生きがいともいえるその友人が私たちふたり宛に送ってくれたメッセージにはこんな一文がありました。

――僕はなんとしてもきみたちふたりと、牛肉麵を食べに行かなくては!

グーバーミーという名で親しまれている「牛肉麵」とは、牛筋肉を煮込んだ麺料理のことです。

牛の肉(柔)と筋(津)が揃ったら「牛肉麺」はできあがる。まさに、又柔(有肉)と又津(有筋)の料理だ、と私たちの友人は主張するのです。

(実際、私が台北を再訪した2月にこの友人の主導で、「牛肉麺を味わう」の会は実現し、私たちは楽しい再会を果たします)。

・・・・・・2日間にわたって行われた「臺日作家交流論壇(台日作家交流フォーラム)」がぶじ終了し、翌朝には東京に帰るという台北最後の1日、私は淡水河を臨む「実家」の自室で机にむかい、ノートを広げます。『台湾生まれ 日本語育ち』のために、うまれてはじめて書く「あとがき」の案を練っていました。子どもの頃からずっと変わりません。机にむかって、あるいはベッドに腹ばいになって、日記帳やノートをひろげて何かを書いているときが私はいちばん心が休まります。

――「何處是我家(私の家はどこ)?」

ふと、シンポジウムのテーマだった中国語がまた浮かんできます。東京にいようと台北にいようと、私はいつも日本語を書かずにはいられない。私の「家」は、日本語のことかもしれないと改めて感じ入るのです。

【Information】

現在発売中の『世界』10月号(岩波書店)に、リービ英雄氏との師弟対談[『模範郷』を読む――東アジアの時間と「私」]が収録されています。

温又柔 Twitter https://twitter.com/wenyuju