アニメーションがつなぐ対話

――映画『この世界の片隅に』片渕須直監督インタビュー

2025.09.30

【特集086 戦後80年、記憶の継承と文化のチカラ】

第二次世界大戦中の広島と呉を舞台に、一般市民の日常を丁寧に描き出したアニメーション映画『この世界の片隅に』。2016年に公開されて以降、国内に留まらず、国際交流基金が(JF)主催する映画祭をはじめ、世界各国で上映され、高い評価を受けてきました。

戦後80年を迎えた2025年は、日本各地でリバイバル上映も実現。そこで今回は、本作を手がけた片渕須直監督に、国内外からの反響を得た今、改めて感じている作品に込めた思い、すでに過ぎ去った時代を再現するときに何をもって「正確」だと考えるべきか、もはや時間的に難しくなった「戦争の記憶の継承」を今後どのように行うべきかということを中心に、戦後生まれの過去への向き合い方を語っていただきました。

戦争を体験したことのない世代が再現する、戦時下の日常

- ──『この世界の片隅に』では、主人公すずさんを中心に、戦時下の日々の暮らしが描かれています。

- 片渕須直 監督(以下、片渕): 戦争を体験された人にとっては、空襲や原爆投下などの、破壊や喪失が強く印象に残っていると思います。しかし、戦時下を体験したことのない世代の人が、戦争を理解する上で重要なのは、戦争の最中に「どのような日常があったのか」を知ることです。そうでなければ、その後に起こる破壊で何が喪失したのか、その意味を、正しく理解することはできないのではないでしょうか。

「空襲によって、わずか一晩のうちに町が灰燼に帰してしまった」という事実だけでなく、その瞬間まで継続してあったはずの当時の当たり前の日常にも目を向けることが、「戦争」とは何なのか、という本質への理解につながると考えています。

この映画がアニメーションでなければならなかった理由は、舞台の一つである呉で、すずさんの家と軍港までをひとつながりに同じ次元で描く必要があったからです。洗濯物を干している人と戦艦大和、といった人々の生活と戦争を同じ空間で表現しても、見る人が自然に受け入れられるのがアニメーションの力だと思います。

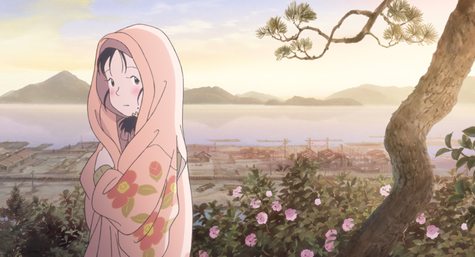

主人公・すずを、「嫁取り」の青年・周作が訪れる。祖母が仕立ててくれた着物を身にまとい、早くも結婚を迎えざるを得ない自身の人生について思う。 © 2019こうの史代・コアミックス / 「この世界の片隅に」製作委員会

主人公・すずを、「嫁取り」の青年・周作が訪れる。祖母が仕立ててくれた着物を身にまとい、早くも結婚を迎えざるを得ない自身の人生について思う。 © 2019こうの史代・コアミックス / 「この世界の片隅に」製作委員会 - ── 市民の日常がどのように継続し、どのように変化していったのかを描くことで、戦争のリアルを伝えようとしたのですね。本作は国際交流基金主催の映画祭や国際交流イベントをはじめ、世界各国で上映されていますが、海外ではどんな反応がありましたか?

- 片渕: 制作前にこうした企画について尋ねてみた海外の方からは「戦時下の日本人女性がどのように過ごしていたのか」が描かれていた点に興味を持っていただけたように感じました。

私自身、メキシコやフランス、アメリカなどに赴き、鑑賞された方々と言葉を交わす機会がありました。印象的だったのは、戦争というテーマに対する認識が国によって異なるということ。カンボジア系フランス人の観客の方は「親から聞かされていたポル・ポトによる虐殺前の日常の話を思い出した」と話す人もいましたし、イラン人の方では「自分が子どもの頃に体験した戦争の様子と似ていた」と話す人もいて......。私たちには「戦争」は80年前の過去の出来事と捉えがちですが、異なる受け止め方があることに心を揺さぶられました。

ただ、実際には戦時中に行われていたプロパガンダに従っていただけの主人公すずさんの生活ぶりについて肯定的なものとして捉える人も多く、特に海外での上映では、作品の背景にある現実の経緯についてまとめた副読本があってもよかったのかもしれません。

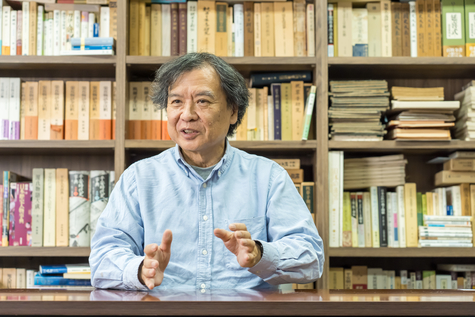

祖父が大阪府枚方市で映画館を営んでいたこともあり、幼い頃から映画が生活の一部だった片渕監督。『この世界の片隅に』公開後は、日本各地の160以上の映画館に訪れ、舞台挨拶を行った。その輪は世界に広がり、フランスや韓国の映画祭での上映会に参加するなど海外のファンとの交流も積極的に行う。

祖父が大阪府枚方市で映画館を営んでいたこともあり、幼い頃から映画が生活の一部だった片渕監督。『この世界の片隅に』公開後は、日本各地の160以上の映画館に訪れ、舞台挨拶を行った。その輪は世界に広がり、フランスや韓国の映画祭での上映会に参加するなど海外のファンとの交流も積極的に行う。 - ── 文化や歴史が異なる海外では、物語が正しく伝わらなかったと感じられたということでしょうか?

- 片渕: 実は、日本でも作品の背景まで深く考察できている人が少ないように感じています。海外ではなおさら、映画上映そのものとは別のアプローチも必要だったと感じました。国際的な文化交流を促す国際交流基金のような機関と連携して、歴史的な背景や日本文化について伝える取り組みも、作品を正しく理解してもらうには必要だと感じています。

例えば、食糧難の最中、主人公のすずさんが野草を使って料理をするシーンがありますが「工夫をしながら生活を改善するための、前向きな努力」とみる人も多かったのです。しかし実際には、国策で野草を食べることを奨励されていたため、すずさんはただ言われるがまま行動していただけで......。節米料理の「楠公飯(なんこうめし)」(※)も同様です。このように、物語の「背景」である現実の経緯にも目を向けて考察していかなければ、終戦時のすずさんの涙の理由を深く理解することは難しいのではないかなと思っています。

これ以外にも、作中では、あえて細かな説明をせずに描いたシーンが数多くあります。私と同じく戦後生まれですが、原作者のこうの史代さんも同様で、あえて説明しないという信念が作中で貫かれており、説明が必要な知識は、自身で能動的に求めてゆくべきという前提とともに、「どのように戦争が行われた時代を理解してゆくべきか」という命題を投げかけられています。

主人公・すずが嫁ぎ先の食卓に「楠公飯(なんこうめし)」を出すシーン。配給が限られた食糧難の中でどのように生活したのか。状況に流されるように生きる戦時下の人々が描かれている。 © 2019こうの史代・コアミックス / 「この世界の片隅に」製作委員会

主人公・すずが嫁ぎ先の食卓に「楠公飯(なんこうめし)」を出すシーン。配給が限られた食糧難の中でどのように生活したのか。状況に流されるように生きる戦時下の人々が描かれている。 © 2019こうの史代・コアミックス / 「この世界の片隅に」製作委員会 - ── 受動的に情報を受けとり、それを事実として発信しがちな現代人にとっては、姿勢を正したくなるお話ですね。

- 片渕: 単に、おもしろかった、悲しかっただけで終わらせず、何が描かれていたのか、語られていなかったがそこにあったのは何だったのか、鑑賞者が主体性をもって現実と取り組むことで、戦争中の時代への理解を深められるのではないでしょうか。

2010年にこの映画を作り始めましたが、この15年の間に人々の情報の受け止め方も変化しているように感じています。現代の人は、「考えない、調べない、言われたまま鵜呑みにしてしまう」という、ある意味、戦時中のすずさんの姿に近づいているようにも思えてしまいます。

映画評論家の故・佐藤忠男さんは、戦争を体験された一人でしたが、この作品を観て「当時のそのままの空気がこの作品の中にある。人々が何も考えることなく順応していた、その様子が表現されている」と述べられていました。戦争を知らない世代の私たちが当時の空気(人々の心理)を知るためには、受け身ではなく、主体的に読み解く姿勢が必要だと考えています。

遺された言葉を理解し、「戦争の知識」を次世代へと伝達する

- ── 日本では、第二次世界大戦の経験者が年々少なくなっています。戦争の記憶の継承についてどうお考えですか?

- 片渕: 私は、「記憶の継承」ということについては、体験した当事者ではない以上もう不可能だと思っています。記憶とはあくまで体験者だけのもの。戦争のない日本に生きる私たちは、伝え遺された言葉の背景にあったものを知りません。語られた言葉が示す表層にのみ注目するのではなく、その背景にあった世界そのものを、当時を伝える文書や映像で残された記録に数多く触れたり、それらを比較したり、背景に何があったかを理解した上で、ひとつひとつの言葉の意味を考えようとするべきなのだと考えます。さらには、日本国内のことだけでなく、同じ第二次世界大戦の中にあったイギリスやドイツといった、各国の当時の様子にまで視野を広げて、これまでとは違ったより客観的な視点で日本が経験した戦争を捉えることすら必要なのではないでしょうか。

今、枕草子を題材に千年前の日本を舞台にしたアニメーション作品『つるばみ色のなぎ子たち』を作っています。先に述べたような、「検証しながら理解を深めていく」というプロセスが有効だとするなら、どんなに遠い時代であったとしても、私たちの「知りたい、理解したい」という心は届くのではないかと考えています。

- (※)楠公飯(なんこうめし)...鎌倉時代末から南北朝期にかけて南河内を拠点に活躍した武将・楠木正成が考案したとされる。炒った玄米を一晩水に吸わせた後、炊き上げてかさ増しする調理法。『この世界の片隅に』でも戦時中、供給量を稼ぐために糠を残した状態だった配給米を、食べる方法として登場した。

書物や地図はもちろん、当時の服装や髪型の流行から戦闘機が飛んできた方角まで、制作あたり徹底的に調査を行った。調べることを通して、当時の暮らしを浮き彫りにし、そこで生きた人々の思いに向き合う制作スタイルはいまも変わらない。書斎の本棚には、片渕監督の制作に欠かせない膨大な資料が収められている。

書物や地図はもちろん、当時の服装や髪型の流行から戦闘機が飛んできた方角まで、制作あたり徹底的に調査を行った。調べることを通して、当時の暮らしを浮き彫りにし、そこで生きた人々の思いに向き合う制作スタイルはいまも変わらない。書斎の本棚には、片渕監督の制作に欠かせない膨大な資料が収められている。 『この世界の片隅に』

2016年公開の長編アニメーション映画(原作:こうの史代、監督・脚本:片渕須直、制作:MAPPA、配給:東京テアトル)。累計484館で上映(2019年10月時点)され、1133日連続上映という国内最長記録を樹立。当時の累計動員数210万人におよび、興収27億円超を記録し、ミニシアター系作品として異例の成功を収めた。世界60以上の国・地域でも公開された。2019年には新規映像を加えた長尺版『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』が公開。2025年、戦後80年を記念して日本各地でリバイバル上映された。

国際交流基金が主催・協力した上映に、日タイ修好130周年を記念した「日本映画祭2017」や日本アニメ・ライフスタイル映画祭(エストニア・2018年)、カナダ日系文化会館共催のオンライン上映(2020年)などがある。「戦争がいかに恐ろしいものであり、どこであろうと起きてはならないことだということを描いた、良い映画でした」など国境を超えた共感が広がっている。https://konosekai.jp/

●関連記事

世界の映画館 <1> 漫画家 甘島伝記さんインド旅行記 『すずめの戸締まり in インド』

物語を伝える―災厄を越えて―<1> 漫画家、作家 小林 エリカさんインタビュー 「『わからない』からこそ、語りたい」』