コロナ禍の世界を文化でつなぐ 第48回(2021年度)国際交流基金賞 <3>

笙奏者 宮田 まゆみさんインタビュー

「時空を超えて響き続ける笙の音色を求めて」

2021.12.23

【特集075】

特集「コロナ禍の世界を文化でつなぐ 第48回(2021年度)国際交流基金賞」(特集概要はこちら)の受賞記念インタビュー第2回は、笙*¹ 奏者・宮田まゆみさんです。日本で1200年以上の伝統を持つ雅楽に用いられる笙ですが、元は中国から奈良時代に渡来してきた楽器とされています。いかに笙や雅楽は日本で発展を遂げ、現在、さらに海外の音楽家やジャンルを超えたコラボレーションを生んでいるのか。第一人者として、笙の可能性を広げてきた宮田さんに伺いました。

聴衆を魅了するステージでの演奏

聴衆を魅了するステージでの演奏 - ──宮田さんは、国内はもとより海外でも多く笙の公演をされています。雅楽になじみのない海外の方の前で演奏するときと、日本で演奏されるときの違いはありますか?

- 雅楽は日本においても長い間あまり表に出てこなかったという面があるので、演奏にあたっては、海外でも日本でも特に違いというものは感じていません。

笙という楽器の構造や歴史についての紹介もある程度はしますが、まずは何よりも、音を聴いて楽しんでいただくということを第一に考えています。

- ──笙に興味を持たれたのも、音そのものに魅了されたのがきっかけだそうですね。そこをまずは味わってもらいたいと。

- そうですね。単純に音を聴いて楽しんでいただきたいという、そういう気持ちです。

- ──笙の響きの魅力については「Performing Arts Network Japan」のインタビュー でも詳しく語られていますが、その音は日本風というわけではなく、むしろ海外のパイプオルガンなどに近い、グローバルな存在だと捉えていらっしゃるようですね。

- 一般的に私たちが「日本の音楽」と聞いてイメージするのは、おそらく近世の1600年以降、江戸時代以降の音楽ではないかと思うんです。歌舞伎に使われている三味線や横笛、筝曲などがそうですね。

雅楽が盛んに演奏されていたのは700年代の奈良時代から『源氏物語』が書かれた1000年代くらいなので、そこから考えると、かなり古い時代。だから日本人にとっても、大きなお寺や神社、宮中式典で演奏されるもので、聴く機会はあるけれども、ちょっと日常からは離れた音楽ですよね。

国際交流基金賞授賞式でJF・梅本和義理事長より正賞(賞状)を受け取る宮田さん

国際交流基金賞授賞式でJF・梅本和義理事長より正賞(賞状)を受け取る宮田さん - ──和楽器というイメージの笙ですが、日本には中国から渡来したそうですね。

- そうなんです。雅楽の主流となっている中国系統の曲というのは8世紀より前に中国から伝わってきたもので、日本で今使われている笙は唐の時代のものを踏襲しています。

古代の中国神話に、伏羲と女媧という男女の神様が登場します。人類の創造神と伝えられていますが、女媧はもともと、中国の中央部に住んでいた少数民族・モン族の神様だったそうで、その女媧という女神が笙をつくったと言われています。モン族は笙の親戚のようなケーンや蘆笙を自分たちの民族の楽器として今もとても大事にしています。

ですから、最初に笙を手にしたのはモン族なのかもしれないなと。今はまだ結論は出ていないのですが、笙という楽器を生み出すうえで、モン族は重要な役割を果たしていたと思います。

- ──中国から渡来してきた笙が日本文化を象徴するものになっていくというのがすごく面白いですよね。当時の日本の人たちは、どのように取り入れていったのでしょうか。

- 笙の音を聴くと、「懐かしい感じがする」という日本人の方がけっこういらっしゃるんですけど、確かにそうかもしれないなって。中国から渡ってきた当初は最新の音楽であったはずで、『源氏物語』の頃も「今めきて」と表現されているくらい、とてもモダンで、新鮮な楽器だったはずなんです。それがだんだんと日本の中で消化される中で、現代人は「懐かしい」と捉えている。

お米にしてもそうですもんね。お米は"日本人の魂"みたいに私たちは捉えるけれども、考えてみたら大陸から渡ってきたというのが定説で。

日本民族にしても、渡来してきた人たちがかなり多くいるので、遺伝子を調べたら高い割合で渡来してきた人たちになる。もちろん、さらにその昔の昔はアフリカで人類が誕生して、そこからどんどん渡ってきて、アジアへの移動が1万2000年くらい前でしょうか。文化の伝播ということを考えると、とても面白いですよね。いつの時代を基準に置くか、その時代時代によってまったく違った姿を見せていることを感慨深く思います。

それでいて、その土地に根付いたら、1000年とか2000年の間に、これだけ一つの文化として完成された形が出来上がっていて、地域ごとに違う完成の仕方があるというのも感じられますね。

- ──笙の音色を聴くと、歴史にも思いをはせることができるんですね。

- 雅楽が盛んに演奏されていた平安時代から室町時代といった日本の歴史にも思いをはせられますし、音楽だけじゃなく、さまざまな大陸の文化が日本に渡ってきたということにも興味が湧きます。

中国で笙はどんな存在だったんだろう? と、中国の文化や歴史にふれるきっかけにもなります。たとえば、漢の時代から、南北朝、唐の時代にかけては西方の国々との交流が盛んになってきていたので、漢の武帝が西域に遠征した時に、いろいろな西域の文化が入ってきました。唐の時代はそれがもっと盛んになって、さらにイメージが膨らんでいきますし、もっと先の中東とかメソポタミア、エジプト、ギリシャまでいくと、ピタゴラスの時代の音楽の感じ方とか、ピタゴラスを尊敬していたプラトンの音楽とか、そういうことにも想像が及びます。

笙という一つの楽器を通して、いろいろなことへの興味が膨らんでいくので、この楽器に関われたことをうれしく思っています。

授賞式で受賞の喜びを語る

授賞式で受賞の喜びを語る時代を経るにつれて、雅楽も日本人の好みに合わせて旋律が変わってきているんですが、笙をはじめとして、琵琶や琴というのは、あまり元の音律から変わっていません。そういった音律があまり変わってない楽器というのは、十二音の音律が基本にあります。十二律というのは完全五度*² を重ねた音程でできているんですね。かなりはっきりした音律の体系です。これは紀元前6世紀頃に中国で形作られたもので、それがもうちょっと西の地域でも、ピタゴラスが音律の体系を見つけたという時代で、ピタゴラス律とかピタゴラス音律*³ と言いますけれども、そういうピタゴラスの2:3の整数比で完全五度を重ねています。

ピタゴラスはエジプトとバビロニア(現在のイラク南部)で長い年月、数学を勉強したそうなので、東洋・西洋の接点というのがその辺りにあるのかもしれないし、メソポタミアやペルシャ辺りは楽器がどんどん交流していますし、そういう古い時代の国際文化交流の名残を雅楽はとても強く残しているので、後の時代に日本人の好みで変化していった音の体系や楽器の好み、歌の旋律というのとは、ちょっと違った性格を持っているのかもしれないですね。

西洋・東洋それぞれの音楽のルーツというのが共通しているところがあるので、もしかしたらそういうところでも親近感を覚えるのかなって。理論や歴史はわかっていなくても、普段聴いている音楽の中にそういうものが残っているんじゃないかと思っています。

- ──今のように「西洋」対「東洋」というようにはっきりと分かれないで流動的だった時代の文化を残しているのかもしれないですね。数学者も音楽理論を学ぶ等、「芸術」「科学」等と分野分けされる前のような。

- そうですね。私たちの科学や芸術といった在り方を探っていくために、いろいろなことが細分化されていない時代に、憧れを抱いたり、目指したりっていうムーブメントがどんどん出てきていると思いますね、今の時代。

- ──バラバラになったものをもう一回、つなげていくという。

- 簡単に言ってしまえば、「フィロソフィー(=知を愛する)」になりますけれども、人間は科学にしても文学にしても美術にしても音楽にしても、知を愛する人間の精神的活動を愛するということにつながっていって、それは人間の頭脳だけじゃなく、身体性もあると思うんですね。いろいろなところと交流することによって刺激されて、その土地その土地の特性というものが加えられて、だんだんとそれが育っていく、ということじゃないかと思います。

- ──宮田さんご自身も舞台「勅使川原三郎版『羅生門』」で笙を演奏されたり、坂本龍一さん演出のオペラ作品『TIME』に出演されたりと、多方面でコラボレーションされていますが、実に自然にジャンルを越境されていますね。

- 「古いものは古い」じゃなくて、古いものも新しく捉え直せるところがあるし、新しいものも何十年か何百年かたったら古いものになって、さらにまた新しくなっていく。だから人間が精神や身体で感知するものというのは、何か深いところに水脈があって、その水脈がいろいろな時代に通じてくるのかなという感じがします。

今、笙を演奏する人口はとても増えているんです。演奏を活動とする人のほかに、楽しみで演奏する人たちも増えてきていますし、CMに使われたり、ポップスのように演奏されることもあって、耳にする機会も増えているんじゃないでしょうか。

私自身は、広がらなくちゃいけないとか普及させたいっていう気持ちはまったくなくて、自分勝手なようですけど、自分が聴きたい音や響きを感じたいっていうだけのことなんです。それでも演奏活動をしていく上では責任がありますし、その責任を自分でちゃんと意識したっていうのは、随分時間がたってからですね。最初は人前で演奏することは考えていなかったので。

- ──ここまで笙奏者の草分けとして普及にも貢献されていながら、それほど意識していなかったというところがすごいですね(笑)。

- プロフィールには第一人者と書かれてしまいますけど、名人の先生方はたくさんいらっしゃるんです。私の場合は、いろいろな方にくっついて海外に行く中で作曲者や制作者との関わりが増えていって、じゃあやってみようか、みたいな感じで活動が広がっていきました。

たとえば、世界的な作曲家であるジョン・ケージさんが笙のための曲を作ってくださいましたけど、それは(作曲家)一柳慧先生の主催する「TIME(東京インターナショナル・ミュージック・アンサンブル)」の演奏会後のレセプションでの雑談がきっかけで。あるとき突然、「この楽器のために曲を書きましょうか?」ってポロっとおっしゃって、「へ?」って(笑)。後から考えたらすごいことだったんですけれど、ぜひ書いてください!って迫ったわけではなく、仲介してくださる方とのご縁で生まれた作品なんですね。

国際交流基金賞受賞記念のリサイタルでは、ジョン・ケージ作曲の『One⁹』も披露

国際交流基金賞受賞記念のリサイタルでは、ジョン・ケージ作曲の『One⁹』も披露 - ──笙の演奏を聴く場合、こんなところに注目してほしいということはありますか?

- 音を楽しんでいただきたいっていう気持ちが一番ですね。

笙は17本の細い竹の管でできていますが、管と管で周波数の違う音が出ています。その周波数の高いほうから低いほうを引くと、差の音(=差音)というのが生まれます。竹の管はそれぞれ倍音*⁴ も豊富で、2本以上の管が重なると倍音も強調されます。これは楽譜に書かれていない音なんです。その差音がなんとなく、ひとつ違う世界から響いてくるような、自分の体の中に響いてくるみたいな感じがするので、そういうのを聴いて驚いてもらえたらうれしいですね。

笙は、雅楽の中では背景の役割をする楽器であまり目立たないんですけど、独奏してみると、差音や倍音がよく聞こえるんですね。楽譜には示されていない音が聞こえるっていうのが笙の特徴で、この頃はコンサートでも、「こういう音が聞こえた!」と言ってくださる方が増えてきて、共感し合えるのがとても幸せです。

- ──楽譜にない音というのは、コントロールはできるものなのでしょうか?

- 調整の仕方である程度はできますが、完全にコントロールはできません。自然発生で生まれてしまうものなので。

音の組み合わせでいろいろな差音や倍音が出るんですが、差音の場合、近い音どうしだと差の数が少なくなりますから、大地が唸ってるみたいなすごく低い音が聞こえます。高いほうの差音だったら、波がうねってるように聞こえたり。

差音はどの楽器でも複数の音を出したら生まれるんですが、たとえばピアノの場合は音がすぐ小さくなっていってしまいますから、なかなか聞き取りにくいんです。笙の場合は吹く息と吸う息とで持続音を長くできるので、聞き取りやすいんですね。

差音とか倍音は人間の声でも発生するもので、たとえば男性のみの合唱で、女性の声が聞こえてくる場合があるんです。倍音は1オクターブ上のものが強く出るので、たくさんの男性が声を出していると、1オクターブ上の倍音が強調されて、女性が歌っているように聞こえる。「グレゴリオ聖歌」では、まるで教会の中で天使が歌っているみたいに聞こえるんですよ。 仏教でお坊さんがお経を歌のように唱える声明ってありますよね。あれもお坊さんが男性のみで大勢で唱えていると、やはり1オクターブ高い声がよく聞こえてくるんです。

- ──倍音が解明される前は、人間はそれを知らずにいたわけですよね。

- たぶん体で感じていたんじゃないかと思います。

昔は「宇宙のハーモニー」という考え方がどこの地域でも見られますけれども、自分の体が感じとる音とか、自然のものや宇宙のものが発している音の波、響きというのを、体で感じ取れていたんじゃないかと思うんですね。

今でも、たとえば部屋の中でエアコンなどの電気関係の音が鳴っていると、倍音とか差音とかは聞き取りにくいんです。だからそういう電気的なものが何もないところで聞くと感じ取れるし、自然に自分の声を出しているだけでも、倍音は聞き取れていたんじゃないかと思います。 東欧の民族やポリネシアの人たちの素晴らしい合唱のハーモニーは、訓練されてできたのではなく、自分の体が倍音を感じ取る力というのを持っているんだと思います。

- ──そういった身体性や能力は、現代の生活では失われがちなものなのかもしれないですね。

- 科学技術の発達で、こういったオンラインインタビューもそうですが、昔だったらまったく想像がつかなかったことができている反面、ミュートされてしまっている能力というのはあるでしょうね。

大自然の中で瞑想するではないけれども、そういうふうに余計なものをはがしていって、もっと人間本来のもの、この地球に生きているということは私たち一人一人も宇宙人ですから、そういう感覚を取り戻せていけたらいいなと。

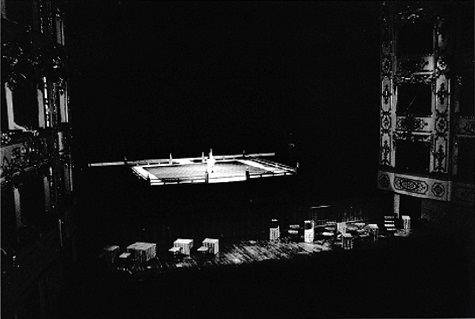

1983年、雅楽演奏団体「東京楽所」のメンバーとして初めて海外公演に参加。イタリアのレッジョ・エミリアの歌劇場で独奏した

1983年、雅楽演奏団体「東京楽所」のメンバーとして初めて海外公演に参加。イタリアのレッジョ・エミリアの歌劇場で独奏した - ──今後はどのように活動を続けていきたいとお考えでしょうか?

- 先ほどお話しした差音・倍音の面白さも共有していきたいですし、それを聴くには現代作品も古典もそういう響きがよく聞こえる、体で感じられる音、リズムは激しくないけれども、体でその音を感じて、宇宙と一体になれるような感覚というのをみんなで共振していけたらいいなと思います。

もう一つは、ここ15年ほど取り組んでいる、平安末期から鎌倉・室町時代の古い楽譜での演奏です。当時は、今とはちょっと違った演奏の仕方をしていたようで、それを東京学芸大学の遠藤徹教授と一緒に研究しています。現代人の感覚をなるべくそぎ落として、上代の人たちの感覚を想像しながら、いろいろな可能性を探って一つの曲を仕上げる演奏会を続けています。

雅楽というと、私を含めてわりと、「雅やかな伝統的な古典の音楽」というイメージが強いと思うんですが、そうじゃない面、中世・上代の人たちは、先ほどもお話ししたように、すごくモダンで遊びのある音楽として捉えていた面がかなり強く見られるんですね。

鎌倉・室町時代の楽譜には、「ここは急いで」とか、「ここはのばして」といった書き込みがたくさんあって、その通りに演奏していくと、すごくリズム感のある音楽が再現されるんです。ともすれば固定化しやすい雅楽のイメージというものを、鎌倉・室町の人たちの感覚で捉え直していきたいというふうに思っています。

- ──当時の楽譜を見て、今も同じ音を再現できるというのは感動的ですね。

- すごく時間はかかるんですが、一つ一つ、これはこんなふうに演奏できる、これはこんなふうに......といろいろな可能性を探っていって、だんだんにそれが音楽としてまとまっていくのが楽しいです。

同じ曲であっても、今演奏されている楽譜にはそういう書き込みはないんですね。16世紀初め頃からは、ほとんど書き込みのない楽譜が定番となるので、鎌倉・室町時代とそれ以降で、雅楽の傾向というものは違ってきたのかなと想像しています。

だからなるべく自分の感性というのは入れないで、といっても自分の音楽性をなくした無味乾燥な音楽ではなく、楽譜から読み取れるものを生かす。それでいて音楽として生き生きとしたものになっていくことを目指しています。

- ──単に昔を再現するというよりは、また新しい制作といいますか、さらに進化させる作業ということなのでしょうか。

- まずは昔の人が楽しんでいたように、それを感じ取って再現してみたいというのが第一です。でもそうはいっても、演奏するのは現代人なので、現代のエッセンスが絶対に入ってないとは言えないわけですし、今まで演奏してきた雅楽の伝統的な習慣というのが入ってしまっているので、本当には抜け出せてはいないかもしれないけど、室町時代の人の感覚を感じてみたいというところがあります。

今の世の中の傾向なのかはわかりませんが、書院造や茶の湯、生け花や能といった室町時代に生まれた文化が見直されてきていますよね。だから、その時代を音楽の面でも見直してみたいなと。奈良から平安時代にかけて入ってきて日本で昇華された笙が、鎌倉・室町の時代で自分たちのものとして楽しむ音楽に展開したところが面白いなと思っていて、それを感じ直してみたい。それがもう一つの大きな目標ですね。

- *¹ 笙......長短17本の竹管を円形に束ねた管楽器。17本のうち15本の竹管の根元に取り付けられた簧(金属製のリード)に息を吹き入れたり吸ったりして音を出す。

- *² 完全五度......2つの音の間の距離を示す音程の一つ。ドとソ、レとラ、ミとシ、ファとド、ソとレ、ラとミというように、半音7個で構成される和音。

- *³ ピタゴラス律/ピタゴラス音律......完全五度(周波数比2:3)を積み重ねた音程を基本とする音律。

- *⁴ 倍音......基本となる音の整数倍の周波数を持つ音。

2021年11月 オンラインにてインタビュー

インタビュー・文:寺江瞳(国際交流基金コミュニケーションセンター)

文:瀨川洋子(同)