コロナ禍の世界を文化でつなぐ 第48回(2021年度)国際交流基金賞 <2>

映画監督 是枝 裕和さんインタビュー

「国境を超えて映画を撮るということ」

2021.12.23

【特集075】

特集「コロナ禍の世界を文化でつなぐ 第48回(2021年度)国際交流基金賞」(特集概要はこちら)では、国際交流基金賞受賞者の3氏、1団体にインタビューや寄稿を通して活動への思いを伺います。初回はフランスとの共同制作『真実(La Vérité)』に続き、韓国との共同制作『ブローカー(仮)』の制作真っ最中で韓国に滞在中の是枝裕和さんに、国際共同制作を経験しての思いや映画表現における問題意識等についてお聞きしました。

- ――現在韓国で日韓共同制作映画『ブローカー(仮)』の編集に入られているとのことですが、国際共同制作や海外の方との協働の中で印象深かったご経験はありますか?

- 何だろう、話すのが難しいのは、自分が感じているのは自分固有のものなのか、「日本人」(であること)からきているのか。自分とのズレを感じている相手の態度や考え方が、その人固有のものなのか、フランス人に普遍的なものとして捉えていいのかっていうのは非常に難しいじゃない? そこを間違うと、たかだか半年いただけで、「いや、フランス人っていうのはさあ」っていうような、アホなことになりかねないので非常に難しい。フランス人といっても、みんな多様だから。それぞれがみんな「フランス人は」って、結構大きな主語で語ろうとするから、そこは自分も気をつけなきゃいけないなって思ってます。戒めとして。

- ――日本での撮影と海外での撮影では、コミュニケーションの方法や撮り方は変わりますか?

- もちろん通訳を介すので、より言葉が重要になるのは間違いないんだけれども、現場で役者さんとかスタッフを前にして、自分がやろうとしていること自体は根本的には変わらないっていうのが、やっぱり(フランスと韓国との)2本経験してみて自分の中で出た答えなので、何か大きく変える必要はないっていう。ちゃんとビジョンを伝えて、共有して、同じ方向を目指すっていうことさえできれば。

それをやるためのアプローチの仕方は、国が違うから違うというよりは、人が違えば違うので。同じ日本人だから、みんな同じやり方で通じるかといったら、そんなことはないから、そこは変わらないですね。日本人のほうが伝わりやすいこともあれば、必ずしも、じゃあ言葉が違うから伝わりにくいかっていうと、そんなことはなく、言葉を超えて伝わることもあるので、あまりそこで国籍とか言語とか文化的な背景とかの違いは関係ない。むしろ、やっぱり映画というものでつながっているので、そこを頼りにすればいいのではないかなと。

- ――海外で撮られる前は、そのようになると思っていましたか?

- まあ、ある程度大丈夫だろうと思わないと、やっぱり言葉も違って撮ろうとは思わないので。作る前の段階として、いろんな映画祭を回らせてもらって、いろんな国のスタッフや役者さんと話したり、外国で映画の授業をやったりしている中で、意外と自分の語る言葉というのが、もちろん優秀な通訳は不可欠で、日本と同じようにとは言いませんけれど、伝わるなって思っていたので、なんとかなるんじゃないかなっていう。

- ――どういうところで通じ合うんでしょうか? 映画への情熱等でしょうか。

- どういう映画を目指すのかっていうことなんじゃないですかね、情熱はあって当たり前なので。(『真実』で主演を務めたカトリーヌ・)ドヌーヴさんには、撮影が3分の1ぐらい進んだところで、「自分が出ていないところも、もし編集しているんだったら通して見たい」って言われて。「監督の世界観が分かったほうが私は演じやすいから」って言われて、編集したものを1時間分ぐらい見せたんです。そうしたら「あなたのウイットとかユーモアとかがとてもよく分かった」って。そこから彼女のお芝居がほんとにブレなくなった。作品が目指していくいろんな方向性、世界観の共通ということさえできれば大丈夫なんだろうなというふうには思いますね。

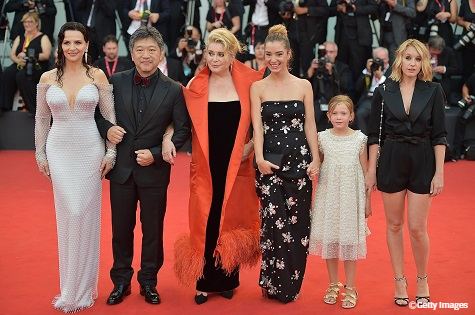

「第76回ヴェネチア国際映画祭」コンペティション部門のオープニング作品として正式出品された『真実』。カトリーヌ・ドヌーヴさん(写真左から3人目)ら俳優たちと

「第76回ヴェネチア国際映画祭」コンペティション部門のオープニング作品として正式出品された『真実』。カトリーヌ・ドヌーヴさん(写真左から3人目)ら俳優たちと- ――意見が違うときは、どうされていますか?

- それは日本も一緒だものな。話し合って何が違うのか、何がズレているのかで一致点を探っていく作業をするので。

- ――2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で予定していた撮影が全部中止になったそうですが、コロナで今後の制作のあり方にも影響はありますか?

- コロナ対策以上に「働き方改革」が、恐らくこれで日本の映画の制作現場にも及んでくるので、変わらざるを得ない状況がもうすぐそこまで来ているから、それは大きいんじゃないですか。

コロナの前からもう待ったなしの状況になっていて、やっぱり日本以外の国と比べても、日本の映画現場の労働環境ってひどいから、それは監督として自分の責任もあるので。1日12時間も働かなくていいようなスケジュールを、きちんと確保して撮るっていうことがなかなかできないでここまで来ているので、そこがもう、たぶん許されなくなるだろうから。

- ――鑑賞者も含めた、今後の映画をめぐる状況はどのようにお考えですか?

- どうなんでしょう。映画の制作ってリモートでできないから。人が集まらないとできないものだと僕は思っているし。

映画の形でいうなら、配信が伸びてきている。それはコロナによって、たぶん加速度的に伸びたし、そのことによって映画というものがいったいなんなのかとか、映画館に人が行くってどういうことだろうとか、もうちょっと先延ばしにしていた課題が、たぶんもう目の前に来ちゃって、ここと向き合わざるを得なくなっている状況というのはあると思いますよ。作り手も、観る側もそうかもしれない。これ全部配信でいいやってなるのかね。そのあたり、映画と映画館っていうものが、もう切り離して考えられるっていう状況になったときに、根本的に、映画をめぐる、少なくとも観るという環境は大きく変わらざるを得ないじゃないですか。

国際交流基金賞授賞式でJF・梅本和義理事長より表彰を受ける是枝さん

国際交流基金賞授賞式でJF・梅本和義理事長より表彰を受ける是枝さん - ――コロナ禍ながら、2020年から「東京国際映画祭」での国際交流基金アジアセンターとの共同事業「アジア交流ラウンジ」*¹ の発案もされ、交流や対話を進められました。

- 映画祭って、本来そういうものだから。だから、ほんとは「アジア交流ラウンジ」がやろうとしていることって、コロナとは真っ向対立しちゃう。コロナ禍でできていることって、あそこでやろうとしていることの3分の1以下っていう感じ。コロナが収まってもらわないと、やっぱり人が集まれないので。映画づくりもそうだけど、映画祭もやっぱり人が集まらないと。

- ――国際交流基金賞受賞記念のイベントでも、JT生命誌研究館・永田和宏館長との対談をご希望され、実現しました。対談集も多数出版され、非常にいろいろな分野の方と対談されていますね。

- 1人でしゃべるよりは全然いいですね。講演会は一切受けないようにしているんだけど、「誰かと対談」と言われると「じゃあ、それなら」と受けるようにはしているんです。

1人でしゃべると自分の知っていることしかしゃべらないじゃないですか。けれど、誰かとしゃべっていると思いがけず気づくこととか、しゃべろうと思っていなかったことが引き出されることがあるんですよ、やっぱり。ライフワークでやっているわけじゃないですけど、たまたま講演会を逃げていたら対談が増えていただけの話です。

永田さんとか福岡伸一さんとか、科学系の人の言動は気になって追いかけたりしていますが、(そういう人は)そんなに多くないです。

- ――その発想は作品にも生きてくるのですか?

- それを生かすために何かやっているわけじゃないんですけど、やっぱり永田さんと話していて、短歌っていう表現における「省略」ということや、福岡伸一さんと話していても、やっぱり「自分たちの学問というのはwhyではなくてhowだ」、「なぜそうなっているかではなく、どのようにそうなっているかを考えるのが自分たちの研究だ」っていうふうに話されていて、映画でも大事なのはそっちなんですよ。そういうのが「ああ、似ているんだな」って考えるのは面白いですよね。

なぜ、そこにそうあるのかというのは見えないので、どのようにそうあるかということを、ちゃんとまず観察するということが撮る上では一番大事なことで。カメラは怖いものなんだよね。

国際交流基金賞受賞記念イベント「蝶と秋桜 ─ 是枝裕和×永田和宏 対談」の模様

国際交流基金賞受賞記念イベント「蝶と秋桜 ─ 是枝裕和×永田和宏 対談」の模様 - ――是枝監督は分かりやすさや、人に対して白黒つけるようなこと、単純化することに抗い続けているかと思いますが、さまざまなメディアが情報を発信する情報化社会や分断が進む今の時代で映画を撮ることについて、どのようにお感じでしょうか?

- どうでしょうね。いま作るの、大変だと思いますよ。

- ――どういうところが大変ですか?

- いつも大変だけど、今、誰も傷つけない表現ということが盛んに言われるじゃないですか。だけど表現って、関係の中で暴力にも変わるわけじゃない? そういう危険性は常に持っているものだからさ。誰も傷つけない表現などというものが存在するのだろうか。そこで作り手が開き直るのは間違いだけど、誰も傷つけないものをということを目指して作ったときに出てくるものって、ほんとに誰にも届かないものだと僕は思うから、そこは作る側は、やっぱり何か、どこかで覚悟を決めないといけないんだろうと思いますね。

もちろん時代とともにさ、そういう作り手が求められる、ある倫理観だったり、知識だったりというものは変わっていくものだから、そこには絶対敏感にならないといけないと思いますけど。

僕が映画を撮り始めてからもう25年たちましたが、デビューの頃はフィルムで撮るということが当たり前で、フィルムで撮らないと映画じゃなかった。今は劇場公開作品をフィルムで撮っている人間が、たぶん日本の中だと数人しかいないじゃないですか。ここまで変わるかなってぐらい変わっているよね。上映も、もうフィルムでの上映はほぼなくなっているし。

じゃあ劇場公開作品をフィルムで撮るっていう行為は、いったい何なんだっていうことは、25年前だったら考えもしなかったことを、フィルムで撮る意味があるのかっていうことはやっぱり考えざるを得ない。じゃあ、劇場で公開しないと映画じゃないのかっていうこともあるだろうし、劇場公開しないほうが作品が作りやすいんだったら、そっちでいいんじゃないのっていう考え方も生まれてくるだろうからね。

そういういろんな選択肢が増えたことで余計、「じゃあ、映画って何だ」っていうことを、作り手も観る側もすごくシンプルに考えざるを得なくなっている。そのことは決して悪いことじゃないと思う。もうちょっと考えればいいんだと思うけど、そこを。でも全く考えていないのが今の日本の映画界の状況だから。映画を公開しようとしている側は、ほとんどそこを無頓着に何の対策も持たずに、だんだんまた悪口になるけど。「大丈夫ですか? このままで」っていう気はします。

- ――映画はかなりの時間をかけて作られ、また数時間をかけて観るものですが、情報処理のスピードが増す中で、そういったメディアを作ることが、より難しくなっているのかなという気がします。

- そうですね。作るのが難しくなっているよね。でも、個人的には正直そんなに気にしないので。

要するに表現は、「誰も傷つけない表現なんてないんだよ」って言って終わりではないので、二重、三重に考えて出さないといけないものなんですよもともと。それは決してネット社会になってからそういう責任が生じているわけではなくて、それ以前から、僕はやっぱりテレビに関わっているときから、特にテレビは不特定多数に向かって作らざるを得ないので、それは二重、三重にそういう危機管理をしていくべきで、危機管理ができる人間が表現をするべきなんですよ。

だけど今、みんなが表現していい時代になったから大変だなって(笑)。大変だけど、表現する側も訓練を積んでないから「炎上」するわけで、それはしようがないんじゃないですかね。どっちもどっちだと思いますね。

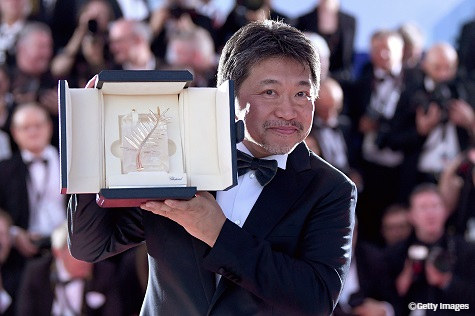

『万引き家族』は「第71回カンヌ国際映画祭」で最高賞のパルム・ドールを受賞

『万引き家族』は「第71回カンヌ国際映画祭」で最高賞のパルム・ドールを受賞 - ――制作における倫理観というか、他者への配慮というのは、制作者集団「分福」を立ち上げて後進の育成にも取り組む等、「働き方改革」の話にもつながってきますね。

- でも、あんまり偉そうなことを言えないし、言いたくないのはね、僕は単に「パワハラ撲滅」って言っているわけじゃなくて、自分が怒鳴られ続けた経験があって、怒鳴られた側がそれをありがたいと思うことはほぼないし(笑)。そういう共依存の関係っていうのは、こういう映像制作現場に頻繁にあるけどやっぱり気持ち悪いだけで、自分がされたことはするまいと思っているだけの話なんだ、一つは。そんなに大げさなことじゃないんだよ。自分が嫌だったから、やらないようにしているってだけの話。

「分福」には今スタッフが15~16人いますが、僕の周りで働いている人はもう7~8割が女性で、それは別に、女性の働く場を拡張するためにそうしているわけではなく、僕が、そのほうが仕事がしやすいっていうエゴと、単純に募集をかけて200人ぐらいの応募のうち会って残すと全員、女性なんですよ優秀なのは。だから結果的に女性がたくさん増えているから、何か社会に訴えようとして、そうしたわけじゃないんです。

- ――監督というと、昔はトップダウン型で、カリスマ的な監督がみんなを従えるようなイメージがありましたが、今はなかなか難しいですね。

- いやいや、カリスマ性があればいいんじゃないですか(笑)。それはでも、長くはもたないですよね、やっぱり。でもそういう監督もいるから、それについていこうとする人たちもいるだろうし、そのこと自体はそんなに批判しても始まらないので。ただ、そのチームに入るって聞いたら、「やめといたほうがいいよ」って言う(笑)。今もまだ映画の現場でもよく聞きますし、セクハラ、パワハラは。

- ――今後挑戦されたいことや、作品についてのアイデアはありますか?

- 挑戦って、そんなにないんだよな。ただ、やりたいものは、たぶん全部やれないだろうっていうぐらいあるんで、それは映画ばかりじゃないですけども、それをこの10年でどのくらい、どういうふうに実現していくかっていうことですね。ドラマもやりたいですし、舞台もやってみたいし。

主演の柳楽優弥さん(写真左)が「第57回カンヌ国際映画祭」最優秀男優賞を受賞した『誰も知らない』(写真提供:テレビマンユニオン)

主演の柳楽優弥さん(写真左)が「第57回カンヌ国際映画祭」最優秀男優賞を受賞した『誰も知らない』(写真提供:テレビマンユニオン) - ――海外との共同制作はいろいろな国でやりたいですか?

- チャンスがあれば。ただ「もう日本はいいや、海外で」っていうつもりは全くないので。言葉を超えて分かることもあるけど、非常に優秀な通訳がいてくれないと無理だから、それはほんとに。韓国もフランスもやっぱりそういう人がいてくれたので、できたっていうことはあります。そう簡単じゃないです。

- ――海外での共同制作の経験を生かしつつ、また日本でも活動していくことで、相乗効果がありそうですね。

- それはあるんじゃないですか、もちろん。撮ってない時間もとても大事だけど、撮っている瞬間に自分が監督という立場で現場にいたときに言葉が分からないから、言葉以外のもので理解しようとするじゃないですか? だから、せりふの意味ではなく、意味の周辺にあるいろんなニュアンスだったり、表情だったり、間合いだったり、リズムだったり、カメラと役者の関係だったり、その言語化されないもので、僕はオーケーを出さなくちゃいけないから。

むしろ、そちらの感覚がすごく重要になるんだけど、日本に戻ってきて、このあいだ撮影をしていたときに、言葉以外のものがよく見えるっていう自分がいるわけ。「あれ? 俺結構バージョンアップしたぞ」と思って(笑)。せりふの意味以外のものに感覚を研ぎ澄ます感じっていうのは、やっぱり言葉の意味の通じない国で撮ったから、たぶん自分の中で、あまりそれを普段は意識せずにいた部分がちょっと活性化されたのかなっていうふうに思っていて、面白いなって。

その部分も使うことをたぶん、この歳にしてですが、(フランスと韓国と)2本経験して、少し自分で気づいたんじゃないですかね。

- ――せりふの言葉が分からないのに、オーケーが出せるのはすごいです。

- もちろん、そこは自分だけで判断するわけじゃないので、周りのスタッフにも聞きますが、そんなにズレないですよ、やっぱり。今のシーンがいいシーンになったかどうかっていうのは、言葉の意味以外の部分でも十分に判断できるかなって思いました。

- ――共同制作が世界の映画自体のレベルも高めていくようなことにつながりそうですよね。

- どうかな(笑)。自分のレベルは上がりました、間違いなく。

- *¹ アジア交流ラウンジ......是枝さんを中心とする検討会議メンバーの企画のもと、アジアを含む世界各国・地域を代表する映画人と第一線で活躍する日本の映画人が語り合うトークシリーズ。

https://2021.tiff-jp.net/ja/al2021/

2021年11月 オンラインにてインタビュー

インタビュー・文:寺江瞳(国際交流基金コミュニケーションセンター)