第51回(2024年度)国際交流基金賞 受賞記念講演会

モンゴルにおける日本語教育と モンゴル日本語教師会の歩み

2025.9.30

【特集084】

モンゴルにおける日本語教育は社会主義時代の1975年から始まりました。1990年代の民主化に伴って、日本語学習者数と日本語教師数が増え続ける中、日本語教育に携わる教育専門家をまとめる団体として、1993年にモンゴル日本語教師会が発足しました。本講演会では、このような歴史を遡りながら、モンゴルの日本語教育、モンゴル日本語教師会の活動、さらに、JF日本語教育スタンダードに基づいて作成された、初中等教育向けの教科書『できるモン』について、長年にわたってモンゴル全土の日本語教育の発展と普及に多大な貢献し、モンゴルと日本の二国間の相互理解を促進してこられたモンゴル日本語教師会の会長であるエルデネバヤル・バトジャルガル氏に講演いただきました。

講演の模様は、国際交流基金公式YouTubeチャンネルでもお楽しみいただけます。

モンゴル日本語教師会 エルデネバヤル・バトジャルガル氏

本日は国際交流基金賞受賞記念イベント記念講演会の機会を与えてくださった国際交流基金関係者の皆様にお礼申し上げます。またお忙しい中、会場に足を運ばれた全ての方々にも感謝をいたします。皆様にも少しでも勉強になり、お役に立つような話ができればと思います。

先ほど午前中、日本語国際センターを副所長のご案内で見学させていただきました。実は私も24年前にこのセンターで研修を受けたことがありまして、24年ぶりにとても懐かしく楽しく見学させていただきました。今回はモンゴルから日本語教師会会員の先生方も同行されています。その先生方のほとんどが、このセンターで研修を受けたことがありまして、みんな懐かしいと言いながら見学をさせていただきました。副所長ありがとうございました。

今回モンゴルから同行された先生方をご紹介します。モンゴル日本語教師会の発足者、また、前会長で現在モンゴル日本語教師会顧問のドルゴル先生です。そして、副会長、プレブスレン先生です。事務局長、エンフジャルガル先生です。モンゴル日本人材開発センター日本語科課長、エルデネツェツェグ先生です。モンゴルの初中等教育機関を代表いたしまして、モンゲニ総合学校の中西令子先生です。また、高等教育代表のモンゴル国立教育大学のバヤルマー先生です。

この賞をいただいたのはモンゴル日本語教師会であり、モンゴルの日本語教育に携わっている皆様が受賞された素晴らしい賞だと思います。これを励みにこれからも活動していきたいと思います。

本講演では、モンゴルにおける「日本語教育の歴史と現状」を簡単に話しさせていただいてから、「モンゴル日本語教師会の活動」とモンゴル日本語教師会が開発した「初中等教育機関向けの日本語教科書『にほんご できるモン』」について講演させていただきます。

日本語教育の歴史と現状

モンゴルにおける正式な日本語教育は社会主義時代の1975年にモンゴル国立大学で始まり、社会的変化のもとで発展してまいりました。その社会的変化などに基づいて、モンゴルの日本語教育は以下の4つの区分に分類されます。

1975年から1990年は、日本語教育の基礎が整ってきた時代になります。そして、1990年から2000年は、モンゴル国内の大学などで日本語を主専攻として教えてきた時代で、2000年から2010年には、モンゴルにおける日本語教育がピークを迎えました。2010年からは、国内、及び外国における外国語教育スタンダードなど、新たな展開・方向が定着しつつあります。

それでは、それぞれの時代でモンゴルの日本語教育の歴史を辿っていきたいと思います。 1975年3月には、モンゴル高等教育機関管理局の議決により、モンゴル国立大学言語文学学部モンゴル語モンゴル文学専攻の3年生の6人を対象に、副専攻として日本語学習が始まりました。その一人が今回いらっしゃった前会長のドルゴル先生です。1975年から始まったモンゴル日本語教育は、今年50周年という節目の年を迎えようとしています。副専攻としての日本語教育は1975年から1989年まで行われ、毎年4人ほどが日本語を副専攻として学び、この期間中に58人が卒業しています。1988年から日本語教育への関心がだんだんと深まり、モンゴル国立大学外国語学部附属夜間日本語コースも開設されました。当時の夜間コースの学習者は、各機関、外交官関連、メディア関連、建設、製図、医師、電話業界の専門家などだったのが特徴的です。

1990年に、モンゴルは社会主義から民主化へ、市場経済へ移行しました。また、モンゴルと日本両国の交流が新たな段階へと踏み出した時期でもあります。モンゴルと日本両国の交流、友好関係がさまざまな分野で発展し、日本語通訳者、日本語教師や日本語話者の必要性が高まり、日本語教育が盛んになって、その影響を受けて国立大学と並んで私立大学が設立され、そこで日本語を主専攻として教えるようになりました。教育制度やカリキュラム内容が改善され、公的機関や非公的機関では、さまざまな形の日本語講座の実施が可能になってきました。複数の外国語専攻大学が開設されました。例えば1990年にモンゴル国立大学国際関係学部にて日本研究学科が開設され、また私立の人文大学、ウランバートル大学では1992年から、イレードゥイ大学では1993年から、ツォグ大学と言語文明大学では1994年から、モンゴル科学技術大学、文化教育大学、セルーレグ大学、 オトゴンテンゲル大学、オルホン大学、オユー大学、オノル大学では1996年から日本語を教え始め、ウランバートル市だけではなく、地方のホブド大学、またダルハン市のマルガド大学などでも、日本語教育が実施されるようになりました。また、高等教育機関と同時に、公立の23、54、38、18、3、93番学校、そして私立のモンゲニ学校をはじめ、公立や私立の初等教育機関で日本語も教え始めました。日本語教育機関以外では、ナヒア ゲレル BASE チョイセンターなど日本語センターでは、日本語の初級・中級コースが開設されています。

このような日本語教育の普及には、国際交流基金の支援は不可欠なものでした。国際交流基金が日本語教育の普及のために、日本語教師養成、そして日本語教材提供を行い、現在に至りました。1992年からモンゴルで初めての青年海外協力隊、日本語教師が派遣されるようになりました。以上のように日本語教育が盛んになった背景には、1975年から1989年までの副専攻として日本語教育を受けた日本語教師がおり、言い換えれば、社会主義時代は日本語教師の養成が生きていました。つまり上述のモンゴル国立大学文学部のモンゴル語学科(後の外国語学科)の日本語副専攻卒業生58人のほとんどが、日本語教師となっているということにります。

そして2000年から2010年は、モンゴルにおける日本語教育のピーク時代とも言われており、人口比率で考えると、日本語学習者数がアジアで1位になった時もありました。昨日の授賞式の挨拶の時にも、モンゴルの初中等教育機関の数、高等教育機関の数、日本語学校の教育機関の数、また教師会の会員数も述べましたが、例えば2021年の海外日本語教育機関の調査では、日本語教師会には360人ほどがいます。この360人という数字は他の国々と比べると少ない数字かもしれませんが、モンゴルの人口の比率からするとかなりの数字です。この時代の特徴としては、日本語教育の基礎が強化されたことと、ほとんどの大学で修士課程や博士課程プログラムを実施し始めたことが挙げられます。また、2002年にはモンゴルの市場経済化促進に貢献する人材の育成とモンゴルと日本の相互理解促進を目的として、モンゴル・日本人材開発センターが開設され、日本語講座が開設されたことも、日本語教育普及に大きな役割を果たしたとも言えます。例えば、70の日本語講座も開かれるなど、公的でない日本語教育機関の活動も開始されました。学校教育以外の日本語コースも増加し、約20校で日本語を教えていました。また、地方の大学にちなんでダルハン市、エルデネト市、ホブド県、ウブルハンガイ県、バヤンホンゴル県、トゥブ県、また、バガノール地区などでは初中等日本語教育機関での日本語教育活動が開始されました。

一方、政策的な側面として、1996年に構築された日本・モンゴル総合的パートナーシップと、2010年に戦略的パートナーシップを構築強化されたこともありまして、モンゴルと日本両国の民間の友好関係がますます拡大され、日本語教育に良好な環境が整ってきたともいえます。日本語教育機関及び学習者数が増大すると、学習者の日本語能力評価も重要になり、2000年から日本語能力試験(JLPT)の実施が始まり、また2003年からは日本留学試験(EJU)を実施するようになりました。モンゴル国内の外国語教育にも新しい動きが現れ、2005年にモンゴル教育省が外国語教育スタンダードを発表したことは、日本語教育普及にも大きな影響を与えたと言えます。

日本語教育を通して、折り紙、そろばん、けん玉、剣道、空手、生け花、アニメ、漫画、コスプレなどの日本の伝統文化、及びサブカルチャーに興味を持つ人も増加してきました。そして、初中等教育機関の教師、及び生徒たちの訪日研修旅行や、2007年から始まった対日理解促進交流プログラム、いわゆるJENESYSプログラムなども日本語学習者の日本への理解を促進し、日本語学習の動機にもなったと思われます。

モンゴルと日本両国の地域交流、日本の鳥取県とモンゴルの中央県といった姉妹県や、ウランバートルと宮崎県都城市といった姉妹市などができ、その交流により日本国、日本語への関心が高くなり、学習者の増加も見られました。モンゴル人向けの日本語の教科書や辞書が多数作成され、日本語翻訳・通訳コースの卒業生による日本文学作品、たくさんの小説が日本語から翻訳されるようになりました。社会主義時代は、いろんな外国からの翻訳された文学作品などはたくさんありましたけれども、この時代には日本語からの文学もたくさん翻訳されるようになりました。

このように日本語が普及する背景には、やはりモンゴル国の外国語教育方針が改善されたことがあります。社会主義時代の外国語教育は、ロシア語教育だけでした。英語をはじめ多言語の外国語教育が実施されるようになったため、モンゴルの外国語教育の方針の変更、改善に向けて文化教育省、そして所轄機関、外国語教育関連大学の学者たちによる学術会議が行われました。例えば、国家言語教育政策の課題学術会議、モンゴルにおける外国語教育政策学術会議、グローバル化と国家言語教育政策、モンゴルにおける外国語教育の現状、モンゴルの大学、カレッジにおける外国語教育の内容・教授法シンポジウムなどがございます。

このような中で、モンゴルにおける日本語教育について取り上げられてきて、日本語教育に携わる教師、日本語を研究する学者たちも積極的に参加され、日本語教育の普及・発展に貢献してまいりました。

国内でもこのような傾向の中、海外の外国語教育に関する動きにも着目して、2011年には『外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠 CEFR( Common European Framework of Reference for Languages:Learning, teaching, assessment)』と米国『21世紀の外国語学習スタンダーズ』がモンゴル語に翻訳され、モンゴルで教えている各外国語教育のスタンダードなどの研究調査、実施方法、導入などの動きもありました。モンゴルの日本語教師会は、国際交流基金が2010年に公開した『JF日本語教育スタンダード』を2011年にモンゴル語に訳し、モンゴルの日本語教育に導入するために努力いたしました。

以上の事情を踏まえて、モンゴルにおける日本語教育において新たなアプローチができたと思います。日本語教育が質的にも改善され、高等教育機関における日本語教育はより専門的な方向へと向かってきました。一方、モンゴル国立大学、人文大学、文化芸術大学といった教育機関では多様な専門分野で日本語教育を副専攻とする学習者が年々増加してきました。上述のように、2010年代から初中等日本語教育で統一されたスタンダードの勉強会を実施し、スタンダード準拠教科書試用版作成、日本語教師対象のセミナーなどが継続的に実施されています。

2012年頃からは日本語教育機関の構成が変化しています。まずは日本語学習者数、及び日本語教育機関数が減少する傾向が見られました。日本語教育実施の初中等教育機関の減少の原因としては、最近の動きですけれども、外国語教育制度の変化、つまり小学校での外国語教育の変化があり、小学校で日本語を教えられるようになりましたので、小学校での日本語学習者数が減少するという傾向にあります。

また母語教育と外国語教育のバランス化も挙げられます。そして全体的に特定の目的で学習する日本語学習者数が増加していることも、その原因の一つです。例えば、モンゴル日本政府間で締結された高等専門学校留学プロジェクト、いわゆるKOSENプロジェクトが新たにできました。もう一つ大きな原因は、技能実習生の増加が挙げられます。技能実習生の増加に伴い、学校教育以外の機関も増加しています。

次のスライドからは、日本語教育機関数、また学習者数、教師数の変化がわかります。(動画の24:32~25:42参照) 青が初中等教育機関、ピンク色が高等教育機関、紫色が、学校教育以外の機関です。これが、学習者数で、こちらはモンゴルにおける日本語教師数です。先ほど申しましたとおり、数字から見るととても少なく見えますが、モンゴルの人口は350万人、つまり新宿駅の1日の使用者数がモンゴルの全人口です。その人口の比率からすると、この数字はアジアではかなり高い数値と言われています。こちらがモンゴルにおける日本語教育機関数です。特に最近一番多くなったのは先ほど申しました。技能実習生という制度ができまして、その技能実習生を送るための日本語教育機関数がとても増えたので、この機関数が最近はやっぱり上がっているという数字にはなります。

簡単ではありますが、以上がモンゴルにおける日本語教育のお話でした。

モンゴル日本語教師会の活動

次に、「モンゴルの日本語教師会の活動」についてお話しさせていただきます。 最後に質疑応答の時間を設けております。モンゴルの日本語教育のお母さんとも言われている前会長のドルゴル先生をはじめ、全ての方々がいらっしゃいますので、せっかくですから皆様からも質疑応答をお願いいたします。

埴輪と土偶、どちらがより幸せそうに見えるでしょうか?

ただし、ここには一つ問題があります。それは、「幸せ」とは何か、という定義についてです。このスピーチの翻訳をしてくださっているメイさんとも、「『幸せ』という言葉をどう訳すべきか?」について話をしました。幸いにも日本語にはカタカナがあるので、今回は「ハピネス」という言葉で表現することにしました。考古学や芸術・文化の研究に携わる者の視点から、今日のスピーチの中でも特に重要な点として申し上げたいのは、「『幸せ』という概念は、文化によって形成されるものである」ということです。

モンゴル日本語教師会の活動は、1993年に勉強会から始まりました。大学におけるカリキュラムの作成、科目、教材の話、カリキュラムの改善、各科目とその教授法について話し合いをしていましたが、1995年からモンゴルでは初中等日本語教育機関とその学習者数の増加が見られ、その問題点を話し合うようになりました。モンゴルの日本語教育機関が段々と増加してきたため、その機関の教師たちをまとめる団体が必要となってきました。勉強会から始まった集まりが拡大し、モンゴル日本語教師会を発足。1998年には、モンゴル法務・内務省に登録し、本格的にモンゴル国内の日本語教育活動と支援を開始しました。モンゴルにおける教育の幅広い発展と普及を目指して、日本語教師の専門性の強化や優秀な人材育成にも努めてきました。また文化交流の拡大、及び日本語教育機関や教師との緊密な連携を通じて、国際相互理解の促進に貢献しております。

このように拡大してきたモンゴル日本語教師会の機関と会員数は、2021年度の調査の段階で、初中等日本語教育機関数が28校、高等日本語教育機関数が24校、民間日本語学校・講座数が66校で、この全ての日本語教育機関で日本語教育に携わっている教師たちの全員が会員であり、現在、会員数は360人ぐらいになっております。現在特に民間日本語学校と学習者数がかなり増えています。海外日本語教育機関調査は2024年度も実施されており、来年の11月ごろに出る結果では数字の変化が現れると思います。

モンゴル日本語教師会の一年を通しての活動内容は以下の通りでございます。 「日本語教育シンポジウム」、「学校対抗日本語スピーチコンテスト」、「漢字ナーダム」という漢字クイズ大会、「研究支援として日本語教育研究会」、「研究論文を公募し『モンゴル日本語教育紀要』の発行」、「初中等日本語教育機関の勉強会」、「日本語・日本語教育・教授法講座の支援」、「日本語能力試験(JLPT)」、「私費留学試験」、「日本語教育機関調査」、「全国日本語・日本文化大会」、「初等・中等日本語教育機関向けの教材開発」など。

こちらがモンゴル日本語教師会の一年を通しての活動となります。引き続き活動を続けておりますが、このような活動が高く評価されて昨日表彰されたばかりで、その喜びと緊張感がまだまだ残っておりまして、本当にうれしい限りでございます。

それでは、先ほどご紹介した日本語教師会の一連の活動を一つずつご紹介させていただきます。 まず「日本語教育シンポジウム」は、国際交流基金の助成金を受けて開催しています。日本語教育シンポジウムの目的は、日本語教師の研究活動や教育活動の成果を共有することにより、各教師の日本語教授法、または研究の成長を目指すためです。また、モンゴルにおける日本語教育に関する諸問題を解決することと、新しい知識が得られる機会でもあります。第1回目のシンポジウムは2007年から年1回開催されるようになり、継続的に実施され、コロナの時でもオンラインでの実施となりまして、今年で16回目を迎えます。シンポジウムでは特に海外から日本の教育研究の知識と経験豊富な講師の方々をお迎えして、基調講演、発表、ワークショップ、分科会、パネルディスカッション形式で行われ、大変有意義なシンポジウムとなっております。そのシンポジウムで基調講演された島田先生も本日は会場に足を運んでいただいています。シンポジウム後には懇親会を実施しており、この懇親会は、講師の方々と自由に意見交換をしたり、参加者がそれぞれの経験や意見を交換したりできる貴重な場となっています。シンポジウム参加者と関係者にアンケート調査を行い、それを次のシンポジウムに反映させています。また報告書を発行し、全ての関係者に配布しています。

続きまして「日本語スピーチコンテスト」の話をさせていただきます。学校対抗日本語スピーチコンテストも、国際交流基金の助成金を受けて1995年から開始し、今年で第30回目を迎えます。その30回目のスピーチコンテストは11月の実施となりますので、帰国したらすぐに第一次審査にかかる予定です。在モンゴル日本国大使館、モンゴル日本語教師会、モンゴル・にほん人材開発センター、モンゴル国立科学技術大学・外国語学部の共催で、NGO法人在モンゴル日本人会、NGO法人モンゴル日本商工会の協賛により実施されています。学校対抗日本語スピーチコンテストは、高校の部と大学の部に分かれています。当初は個人対抗でしたが、当時の特命全権大使から「たくさんの学校から参加してほしい」との希望があり、2015年度からは学校対抗で実施しており、全国から参加可能です。審査項目は、まず作文を提出し、審査員による第1次審査、第2次審査、本選という流れです。本選出場は高校の部と大学の部各10人ずつで、入賞者にはJENESYSへの参加権が与えられています。日本語学習者が身につけた日本語を活かして、自分の意見を表現できる有意義な機会にとなっております。

続きまして「漢字ナーダム」という漢字クイズ大会でございます。「ナーダム」という言葉はモンゴル語で「競技会」という意味です。2016年から始まった漢字ナーダムは、「このようなことを実施したい」という初中等教育機関の先生方からの発案で、日本語教師会が後援をして実施しております。日本語を学ぶ初中等機関の中学生、高校生を対象に、年1回の開催で今年第8回目を迎えますが、年々参加校と参加人数が増えています。非漢字圏の日本語学習者に漢字の面白さを知ってもらおうという目的から始まりました。参加者は日本語教育機関の各学校から中学生、高校生各5人ずつで、ゲームで漢字を楽しむ活動です。日本語教師会メンバーの初中等教育機関の教師で企画運営し、多くの方のご協力を得て継続しています。教師同士の運営により、相互理解が深まり、意義ある共同作業につながっています。

モンゴル日本語教師会の下部組織である「日本語教育研究会」は、2007年に発足し、現在に至るまで月1回定期開催し、先月で124回目を迎えました。この研究会の目的は、教師や会員が気軽に研究発表や実践報告をしたり、また参加者同士が学び合い、情報交換したりする場を作ることです。それを通して教師一人ひとりが研究意欲や専門性を高め、また教師間のネットワークを広く、強くしていくことを目指しています。1つか2つの研究発表の内容を中心に、ディスカッションを行うことが多いです。発表内容はさまざまですが、昨年度は例えば、「実施の研究内容」の発表や「シンポジウムで学んだコーパスの知識を使って、使用状況を分析」した発表もありました。また「国際交流基金の研修への参加報告」もあり、参加者の刺激を与える集いとなっています。

『モンゴル日本語教育紀要』は、2013年から2年ごとに発行しており、日本語教育に関わっている初中等の教師、及び日本研究専攻の修士、博士課程の大学院生による研究論文をまとめています。

「初中等日本語教育機関の勉強会」は、モンゴル日本語教師会の初中等日本語教育機関の教師たちのコミュニティの場として、ウランバートル市教育局から認定を受け、20年近く継続的に集いを設けています。隔週1回、教師会事務所にて開催し、以下のような内容の活動を行っています。主な内容は使用教材の問題点、日本文化に対する疑問、教授法、使用教材に関する情報共有、意見交換、経験豊富な教師からのアドバイス、模擬授業、外部への情報発信、教師会の初中等教育機関に関する事業企画運営などです。

続きまして「日本語・日本語教育・教授法講座の支援」です。MAEDA SAN 支援事業は、日本語教師専攻の学生、及び若い日本語教師の再教育のための日本語・日本語教育・教授法講座の支援をしていますが、MAEDA SAN は団体ではなく個人による支援事業でもあります。

モンゴル国立大学主催の「全国日本語・日本文化大会」の共催機関として、モンゴル日本語教師会が協力しています。この大会は全国の大学の日本語学習者を対象に、2022年から始まった新しい企画で、3年おきに実施予定です。筆記試験の点数とクイズの得点で争う大会で、参加者にとっては日本語能力と日本文化に対する知識を高める他に、チームワークの重要さを問われる画期的な活動であると思います。

続きまして、国際交流基金主催、モンゴルでの実施機関、モンゴル日本語教師会による「日本語能力試験」は2000年から始まりました。当初は首都ウランバートル市のみ年1回の実施でしたが、2019年度からは年2回行われるようになりました。地方での日本語学習者の増加に伴い、首都ウランバートル市だけではなく、2014年からウブルハンガイ県、アルバイヘールでも年1回、2022年からダルハン市でも年1回行われるようになり、地方の受験者たちにとって、現地での実施は負担の軽減にもつながりました。こちらは日本語能力試験の応募者数でございます。(動画の42:16~43:08参照)真ん中あたりの2019年度は、モンゴル日本語教師会の学習者数が多くなっていた時代であり、一番多くの受験者が応募しました。年に2回実施することで、このように数字が一気に上がりました。2020年にグッとまた低く下がったのは、コロナの影響があります。現在は2024年度の数字ですけれども、先ほど申しましたように、合わせると2500人を超えるほどの応募者があります。

日本学生支援機構が年2回、日本国内と海外で実施している「日本留学試験(EJU)」は、モンゴルではモンゴル日本語教師会が実施協力機関となって2002年からを実施しております。

またモンゴル日本語教師会が国際交流基金と業務委託契約を締結し、モンゴルにおける調査業務を受託しています。国際交流基金からの「海外日本語教育機関調査」報告書を見れば、モンゴルにおける日本語教育事情を把握することもできます。

2001年、CEFRをきっかけに、モンゴルでも外国語教育スタンダードの研究が広がり、モンゴル日本語教師会が中心に、「JF日本語教育スタンダード」導入プロジェクトを始めました。またモンゴル日本語教師会の一つ大きな事業は、JF日本語教育スタンダード導入による、初中等日本語教育機関向けの日本語教材開発です。

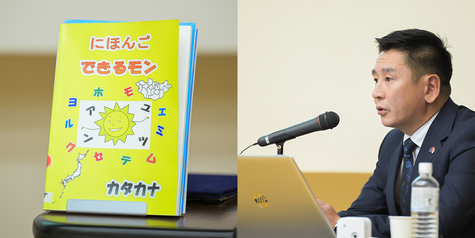

初中等教育機関向けの日本語教科書『にほんご できるモン』

続きまして、「日本語教育での使用教科書」の話をさせていただきます。今回のこの会場には初中等教育機関向けの教科書作成開発にあたった先生方もみえていますので、ご質問などがございましたら、講演後にぜひご質問いただければと思います。

モンゴルではかつて、『日本語初級』『わくわく日本語』『みんなの日本語』『ひろこさんの楽しい日本語』『できるよ』といったさまざまな教科書が使われていました。現在は、『みんなの日本語』『できる日本語』『にほんご できるモン』の3種類の教科書が、初中等日本語教育機関で使われるようになっています。民主化後もまだ社会主義時代の教育の基礎が残っており、教師もその教え方に慣れていました。ですから初級段階の日本語教育において文法重視の授業が多く、自分の言葉で考えて表現するというよりは、教師の言うことを暗記する学習法が多かった時代でもありました。つまり知識伝達型授業が行われていたということです。

『にほんご できるモン』制作以前はどうだったかといいますと、日本語教育においては、国からの指導要項はありませんでした。そのため初中等の日本語教育機関には統一されたシラバスがなく、また教師間のネットワークもありませんでした。ですから、教師たち自身の学び合いの場所もありませんでした。特にレベル別の適当な教科書がないことも大きな問題でした。このような時代に日本語教師会会長であったモンゴル国立大学のドルゴル先生が呼びかけ人となって、モンゴルで初めての初中等用の教科書『できるよ』作成プロジェクトが1999年にスタートしました。この教科書は4部構成になっていて、1はひらがなとカタカナ、2・3は文法会話、4は主に読解と漢字です。当時、モンゴルでは日本語学習者の数が増え、特に初中等教育機関での日本語学習者の伸びは、目を見張るものがありました。しかしモンゴル人の日本語教師たちに、CEFRやJFスタンダードの概念が不足しており、「モンゴル外国語スタンダード」のなじみも薄い状況でした。そこで「JF日本語教育スタンダード2010」の概要の日本語版をモンゴル語に訳し、ウランバートル市教育局をはじめ日本語教育機関に配布しました。2011年にいよいよモンゴルでは、JFスタンダードの勉強会がスタートし、初中等教育機関の日本語教師たちが定期的に集まるようになりました。そこでウブルハンガイ県メルゲド学校、ウランバートル市はモンゲリ学校が、まずJFスタンダード準拠授業の実験校に指定されました。当時、ウランバートル市にあるモンゲリ学校は日本語学習者が120人ほどで、ウランバートルから430キロ離れた人口10万人余りの地方、ウブルハンガイ県のメルゲド学校は日本語学習者は350人ぐらいでした。メルゲド学校はウランバートル市から遠く離れていたため、このように(動画の49:02~49:17参照)日本人日本語教師6人、モンゴル人日本語教師3人といった、多くの方々がメルゲド学校でのJFスタンダード準拠授業の支援に出向いて行かれました。

この画像は一つの例ですが、教師と子どもたちとのやりとりの一部でございます。(動画の49:20~50:00参照)今回会場にいらっしゃっている中西先生が、日本語で子どもたちに「あさごはん、なにを食べましたか?」と質問しているところで、みんな「アイラグ」と答えています。このアイラグというのは馬乳酒のことです。馬の乳から作られるモンゴルの伝統的な飲み物でございまして、子どもたちは全員、朝ごはんはアイラグだと答えていました。これはアルコールではありません。子どもたちがアルコールを飲んでいるわけではないです。アイラグはモンゴルの伝統的な飲み物です。

2012年から、モンゴル日本人材センターにおいて「JFスタンダード勉強会」が定期的に実施されることになりました。当時日本人材センターに派遣されていた片桐準二先生の指導のもとで、実験校だけではなく、20校ほどの初中等日本語教育機関の日本語教師たちの学びが始まりました。

そして間もなく「JFスタンダード準拠教科書作成」プロジェクトがスタートすることになり、作成に関わる学校は初中等日本語教育機関全体の60%に及びました。「JFスタンダード準拠教科書作成」拡大プロジェクトが始まってから作成に協力くださった学校が14校、教師の数が24人、教科書が完成して実際に授業に使うようになった学校が当時10校、現在(2021年)は20校前後という状況であります。

2013年にJFスタンダードついての知識をさらに深めるために、この年のシンポジウムで、アクラス日本語教育研究所の嶋田和子先生、釜山外国語大学の鄭起永(ジョン・キヨン)先生、内モンゴル大学のエルドンバートル先生に基調講演をお願いし、それぞれの国のスタンダード教育の現状について話を聞く機会を得ました。

このようないろいろな活動を通して作成された教科書『にほんご できるモン』はこちらです。皆様もご覧になられたかと思いますが、日本語国際センターの図書館でも今回展示されていますので、ぜひご覧ください。これはカタカナの教科書ですが、この教科書の特徴は、文字指導においてアイウエオ順ではなく、子どもたちにとって実践的で日常的な言葉から始まっています。まずは自分の名前、それから「モンゴル」「ウランバートル」を読み書きできるようになります。「ア」から始まるのではなく「モ」から始まったりしているのが、この教科書の特徴です。子どもたちにとってそれが一番身近で実践的であると、教師たちが話し合って決めて作られた教科書です。また、ここには「Can-Do※」もあります。

- ※Can-Do:言語の熟達の、ある段階でできる言語活動や持っている言語能力の例を「~できる」という形式で示した文。CEFRの言語熟達度の尺度に準じてレベルづけされている。

JFスタンダード教育を取り入れたもう一つの特徴は、学習者はポートフォリオも作れるようになりました。ここには授業と関係あるものを入れて、自分の学習した足跡を見ることができます。JFスタンダードの準拠教科書のもう一つの大きな特徴として、モンゴル人教師向けの指導書を作成し、指導の仕方がわかりやすく書かれています。この指導書の特徴は、今まで使われていたものは全て日本語でだけで書かれていましたが、モンゴル語で書かれていることです。子どもたちにも質問や中身の内容がわかるように書かれている言葉は、学習者たちにとってとても便利です。

そして2024年は、『にほんご できるモン』制作から10年となり、現状把握のためにビリーフ調査をしました。対象者は実際に教科書を使っている日本語教師、またその学習者、そして保護者も対象となっています。ご覧のように『にほんご できるモン』のメリットとデメリットがあります。例えば教師のメリットは、「今までの文法中心ではなく、子どもたちの対話が増えた」、また「自分たちが工夫すれば、楽しい授業になることがわかった」、「授業への考えに大きな変化が生まれた」。またデメリットとしては「漢字の数が少なく、日本語能力試験への対策が不安」、「副教材がないので、自分で作るには時間がかかるし、難しい」ということが挙げられした。また学習者のメリットは、「絵があるからわかりやすい」、「モンゴル語で説明があるので、今日何を勉強するのかわかる」。また「言葉の意味がモンゴル語でもあるので覚えるとき便利」、「自分と関係ある内容があるのが嬉しい」といった身近な実践的なものがあるのが学習者にとってはとても喜ばしいことであるようです。またデメリットとしては先ほどの教師の意見と同じように「漢字が少ない」ということが挙げられています。また「人に聞かれたくない、言われたくない内容がある」ということもあります。こちらは保護者からの調査です。メリットとしては「モンゴル語の説明があるので、今どんな内容を学んでいるかがわかる」「モンゴル語の訳があるので、自分の子どもに質問ができる」と挙げています。デメリットとしては「漢字の数が少ない」、「日本語能力試験の対策が不安」、「教科書の価格が少し高い」、「練習帳がないので、宿題が何かがわかりにくい」ということも挙げられています。

このようなことは全て、調査した結果でもありまして、改善にあたっての課題というのも教師会でもこれからも検討しています。以上のようにビリーフ調査の結果、これから始まる教科書改訂版作成の課題がいくつか見つかりました。今後も改善に向けて、初中等の教育機関の先生方も勉強会を通して、これからの改訂へ向けてまた動き出します。

時代の変化、AI対応、個人情報、新しい教師たちへの引き継ぎが不足している状況です。ですから教科書を指導されている教師の方々の意見を聞きながら、勉強会を通して、時代の変化に合うような教科書に作り直す活動がこれから始まろうとしています。モンゴルにおける初中等日本語教科書『にほんご できるモン』は以上の過程を歩み、国内で使われています。教師たちの教科書作成への思い、さまざまな状況の中で、さらに私たちの『にほんご できるモン』をよいものにするためにも教師会として応援していく所存でございます。参考文献はこちらにあります。(動画の58:50~59:10参照)

皆様、ご清聴ありがとうございました。

【質疑応答】

/////////////////////////

Q:『にほんご できるモン』で教えるCan-Doは、JF日本語教育スタンダードにあったものか、自分たちで作ったものもあるのか教えてください。

A:エルデネバヤル・バトジャルガル会長:確かにCan-Doを引き継いで作られたものもありますし、実際に初中等教育機関の先生方が話し合って、勉強会を通して意見交換しながら、調査に基づいて作られています。Can-Doの内容は、先生方で新しく考え直して作られたものです。

中西先生:モンゴルで初中等教育を30年やっております。中西と申します。本日はありがとうございます。先ほどのご質問にお答えしますと、自分たちが教えていた生徒たちに身近な話題をトピックにしましょうと、先生たちが身近な話題を集めてCan-Doを作りました。

/////////////////////////

Q:『にほんご できるモン』を作る過程で、一番注意しなければならなかったことは?

A:中西先生:今も大きな問題になっていますけれども、家族のトピックです。モンゴルだけでなく世界的に同じかもしれませんが、両親が揃っていない家庭もあるので、そこが一番大変な点でした。「家族とは何だろう?」と、両親が揃っていて家族という概念が受け入れられなかったことがあります。「お父さん」「お母さん」という言葉をどうやって教えるか......。でも教えなくてはいけないんですね。そこでいろいろ議論が起こって、例えば『ドラえもん』のアニメから「のび太のお父さん」を提示するといったことを考えました。

エルデネバヤル・バトジャルガル会長:先ほどの教師と学習者のビリーフ調査にもあったように、よく調査した上でないと、子どもたちがあまり聞かれたくない、言われたくないことを本にしてしまうと、子どもたちがとても困るので、こういった調査をちゃんとした上で作成にあたると、とてもいい教科書になるんじゃないかと思います。また、漢字をどれだけの数入れるかということについて、先生たちがすごく悩んでいたようです。漢字をあまりにも多く入れると、学習者は子どもなので飽きてしまうということもあります。それを考えて先生方も教科書に漢字を少なくしたのが、デメリットになってしまいました。もう少し漢字をたくさん入れていれば、と今も反省しています。学習者の日本語能力レベルを把握するために、親たちは「日本語能力試験」を受けさせるんですね。その合否でレベルを見ているようで、日本語能力試験に向けた教科書作成も必要となります。漢字はどれくらいの数入れるか、よく考えた上で作らないと、このようなデメリットの意見が上がるかもしれません。『にほんご できるモン』の改善に向けても動き出していますので、今後このようなデメリットがでないように改善していくつもりです。

/////////////////////////

Q:モンゴルでは初等教育でも日本語教育が行われているが、小学校でも日本語以外の外国語を学べるのか?また、日本語教育はどういったことを目的として授業が行われているか教えてほしい。

A:エルデネバヤル・バトジャルガル会長:モンゴルの小学校では日本語だけではなく英語などいろいろな外国語を教えています。特に社会主義時代は、外国語、第二外国語としてはロシア語しかなかったんですね。それが民主主義に変わってからはいろいろな外国語を選択科目として選べるようになり、1990年代からは英語を選択できるようになり、その次に日本語、中国語、韓国語といったさまざまな外国語を勉強できるようになりました。特に日本語がピークを迎えた時代には、私たちも驚くほど初中等教育機関の日本語学習者が増えました。選択ができるようになってからは、子どもたちは自分の好きな言語を選ぶようにはなっています。

ドルゴル先生:日本語をどうして勉強し始めたかというと、子どもたちにとっていろいろな事情があるんですね。親の方が子どもを通して相撲のことを詳しく知りたいというのもあります。そして日本のいろいろな文化が入ってきて、食べ物もその一つですね。刺身とかトンカツといった料理の名前もそうです。大人は自分では勉強する時間があまりないし、子どもに日本語を勉強させて、子どもの日本語を通して日本の文化を知りたい、日本に近づきたいという希望が強いと思います。私の時代はもう企画研究員を目指していた学生は、ある年は2人、ある年は1人という時もありましたが、90年代に入ってから急に増えてますね。4人子どもがいると1人は何とかして日本語を勉強させようという傾向がありました。そして最近は子どもたちの方から、アニメや漫画、けん玉、スポーツ関係にも興味を持つようになって、自分で勉強しようという動きが強くなりました。また、日本とモンゴルの交流が広がって、行ったり来たりできるようになって、いつでも誰でも日本に行けるということもあって、学校の休みを利用して子どもを連れて日本に旅行する人も増えています。そういったいろいろな事情があります。

/////////////////////////

Q:小学校で日本語を学習する目標は何か?日本語は、言語を中心に覚えるのか、異文化理解のための教育になっているのか教えてほしい。

A:ドルゴル先生:小学校での日本語教育には、あまり大きな目標はないと思います。小学校で外国語を勉強してもいいという教育省の方針ができてから、教える先生がいて教材があって、希望者がいれば、週に1回でも2回でも教えてもいいという方針ができました。小学校も1年生からじゃなく2年生からですね。ひらがな、カタカナ全部という学校もあれば、ひらがなだけという学校もある。日本語の試験N5や漢字をどのくらいという目標があったり、遊びだったり、学校によっていろいろです。学校で教える時間は、授業1コマは45分。小学校では、日本語に慣れるというのが一番ですね。

エルデネバヤル・バトジャルガル会長:一昨日、秋篠宮皇嗣同妃両殿下にご接見できる機会を得られまして、両殿下からも同じような質問がありました。「外国の初中等小学校の子どもたちが、例えば、漫画やアニメに憧れて日本語を勉強し始めようとすることが多いけれども、モンゴルの子どもたちの場合はいかがですか?」と聞かれました。ドルゴル先生がおっしゃったように、確かに漫画とアニメももちろんあって、子どもですから目標というものはほとんどなく、自分の好きなものに向かって走るわけです。アニメや漫画に惹かれて、いろいろな日本の伝統的な文化に惹かれて日本語を勉強し始める子どももいれば、「日本語を勉強しなさい、それが将来のためになるよ」というご両親のアドバイスで日本語を勉強し始めることもあります。初中等教育機関の場合は、自分の好きなことがきっかけで、外国語、特に日本語を学んでいると思いますけれども、大学の場合は異なります。私はモンゴル国立大学の日本語教師を務めておりまして、特に日本語を勉強しようと思っている学生の目標は、日本への留学や就職といったことが多く挙げられています。やはり大学など上になればなるほど、日本語を勉強する目標がはっきりしてきます。

/////////////////////////

Q:日本語そして日本の文化について勉強するために『にほんご できるモン』の中にはどのような内容を掲載していますか?

A:エルデネバヤル・バトジャルガル会長:教科書の一つの特徴ともいえるのは、今まで使われていた教科書は、日本の場面が多かったんですね。いきなり日本の場面、日本の文化といった内容では、子どもたちにとって身近に感じることができず、戸惑うことが多かったと思います。ですから教科書『にほんご できるモン』では、モンゴルの場面設定となっています。日本の先生方や子どもたちがモンゴルを訪問して、モンゴルの文化と日本の文化をお互い教え合うというような形式になっています。ですから、難しい伝統文化を紹介するのではなく、子どもたちにとって遊びを通して学べるような、そういった教科書制作に先生方がとても力を尽くされたと思います。

/////////////////////////

Q:私はアルゼンチンの小中高で義務教育である日本語を教えています。通知表で評価しないといけないのですが、モンゴルでは日本語教育における評価の仕方、テストなどの準備はあるのでしょうか?

A:エルデネバヤル・バトジャルガル会長:先ほどの話の中にもありましたように、ポートフォリオの中には手作りの時間割表、自己評価表、手作りの時計、日本紹介の新聞記事などさまざまなものが入れてありまして、子どもたちが自分で自分を評価することは、今までにはなかった試みです。今までの教科書では、子どもたちがどれくらい日本語を勉強できているかを先生が知ることになってましたが、この教科書が作られてからは、子どもは自分で自分を評価できるようになったというのは大きな特徴だと思います。

中西先生:自己評価表はトピックの最後に必ずあります。どんな自己評価かというと、そのトピックが子どもにとってどの程度理解できたか、全部わかったら星3つを塗るとか、少しわかったから......といった感じで、大体モンゴルの子どもは3つ全部塗るんですけどね。本当は、評価基準をあらかじめ設定したルーブリック評価も必要だと思って作ってみたのですが、難しいという批判を受けて挫折しました。『にほんご できるモン』を使うようになって、子どもたちが意見を言えるようになったなと感じます。『ひろこさんのにほんご』を使っていた時、私たちはひろこさんのことは全部わかっていたんです。ひろこさんお父さんは医者で、トム君という友達がいてということはわかっていたかもしれませんが、自分たちのことは言えなかったのです。『にほんご できるモン』を使って、教師が気付いたのは、「子どもたちの生活に、ひろこさんはいなくていいんだ」ということ。そんなことが少しずつ少しずつ見えてきたのも、『にほんご できるモン』を作ってよかったことです。あまり急いで評価ばかり気にしないほうがいいかなと思います。モンゴルは小中高と一貫校が多いんですね。小学校、中学校、高校と評価の仕方がそれぞれ変わることはあまりなくて、ずっと続いているので、少しずつわかっていくという感じかなと思います。

/////////////////////////

Q:私の出身のインドでも日本語の弁論大会が行われていて、初めて日本語を話すきっかけになりました。モンゴルでは日本語を話す力を伸ばすために弁論大会をどのように工夫されているか教えてください。

A:私たちが実施してきたスピーチコンテストは、個人を中心にやっていました。JENESYSというプログラムもあるわけですので、今まで日本に行ったことのない、経験したことのない子どもたちに、日本に行って日本文化に触れて、日本のことをもっと知ってもらいたいということで、スピーチコンテストを実施してまいりました。スピーチコンテストは、高校の部と大学の部に分かれています。まずは、子どもたちにとって身近なテーマを選ぶために、日本語スピーチコンテストの運営委員会で話し合ってテーマを決めます。高校の子どもたちが考えるものと、大学生、大人が考える内容は異なる訳ですから、まず一番大切なのはやっぱりテーマです。テーマを決定するだけでもとても苦労するのですが、テーマが決定したらスムーズに進むことになります。コンテストの1カ月ほど前にテーマを発表して、子どもたちは自分が考えていることをまず書いて、それぞれの学校の先生方と話し合って、だんだんとスピーチの準備を進めていきます。スピーチ本番に向けてどれだけ会話が上手にできるようになるか、それぞれの学校の先生方が指導にあたっています。学校単位で実施されるようになってからは、それぞれの学校から3人ずつ作文を提出し、その中から学校を代表する作文を選んで、子どもたちがみんなの前で日本語スピーチをする練習をしていきます。こうして先生たちと一緒に練習して話し上手になって、スピーチしています。

【モンゴル日本語教師会】

1993年設立。モンゴル唯一の日本語教師の職能団体。現在の会員数は、大学や初中等学校などの教師363人。2000年より日本語能力試験実施機関、2002年より日本留学試験実施協力機関となった。2007年からは下部組織として日本語教育研究会を発足させ、研究活動の促進や教育実践経験の共有を行っている。近年は日本語教師の能力向上に注力し、地方在住の日本語教師に対する支援等を行っている。

エルデネバヤル・バトジャルガル氏

モンゴル国立大学・国際関係学部にて修士号取得後、1995年以降同大学の日本語教師として一貫して日本語教育に携わる。2008年から2014年までの間、早稲田大学・アジア太平洋地域研究所に留学し、修士号を取得するとともに、博士論文を執筆。2000年からモンゴル日本語教師会事務局長、2016年から同会長に就任。